三菱自動車(観光バス)

三菱の高出力車の開発は1962年のAR820に遡り、その後フレームレスのMAR820/870が初期の高速バスに使用されています。本格的な市場展開は1967年のB9系の発売からで、安定した高速性能が評価され、後のMSへと発展しています。

三菱の高出力車の開発は1962年のAR820に遡り、その後フレームレスのMAR820/870が初期の高速バスに使用されています。本格的な市場展開は1967年のB9系の発売からで、安定した高速性能が評価され、後のMSへと発展しています。最も大きなエポックとなったのは、1982年に発売されたエアロバスで、シャーシとボディの一体開発という手法と優れたボディスタイルから三菱の観光バスのシェアを一気に高めました。

ここでは、MS8系列「ニューエアロバス」が登場する前までのモデルを扱います。なお、B806は路線タイプのところで、「エアロキング」は2階建てバスのところで触れています。

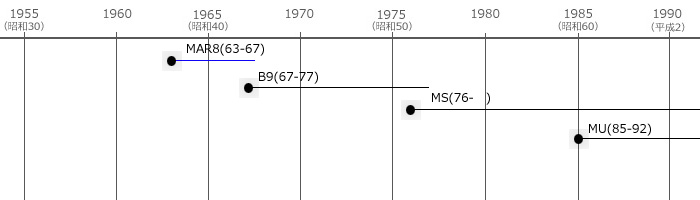

表5-4 三菱観光バスの系譜

三菱B9 1967−1977

表5-4-1 三菱B9

| 年式 | 1967-1977 | |||

|---|---|---|---|---|

| 原動機型式 (出力) | 8DC2 (265PS) | 8DC6 (300PS) | 12DC2 (350PS) | |

| 軸距 | 5700mm | B905N | B907N (1971年〜) | |

| 6400mm | B906R (1968〜74年) | |||

| 6500mm | B907S (1971年〜) | |||

| 備考 | B906Rは高速バス専用型式。 | |||

元日本交通 三菱B907S

撮影:丸子町(2004.3.2)

箱根登山鉄道 三菱B905N

撮影:御殿場駅(1986.1.7)

1967年に登場した貸切・高速用の高出力車がB905Nです。高速道路走行を前提にV型8気筒エンジンを搭載しており、V型6気筒エンジンのB800/805とは同時期の登場です。全車エアサスの設定で、貸切、高速バスに特化されていたことが分かります。

翌1968年にB8系とB9系の中間の出力を有するB806が登場しており、貸切バスにはそちらを導入するユーザーもありました。

1971年には更に高出力としたB907が登場しています。

数字3桁のうち末尾の数字は相対的な出力を、末尾の記号は車長を表します。

1973年には路線用系列と同様にフロントオーバーハングを延長するマイナーチェンジが行われています。

岐阜乗合自動車 三菱B907S

撮影:麻績村(2013.5.6)

川中島バス 三菱B905N(1971年)

撮影:ヒツジさん様(真田町 2004.4.3)

B9系の後ろ姿です。エンジン通気孔の大きさや形はB8系と同じです。

三菱ボディ、川崎車体の一例です。ボディメーカーによって、後面のエンジン通気孔の形が異なります。

ボディの組み合わせ・・・三菱、呉羽、富士、川崎、西工

三菱MS 1976−

表5-4-2 三菱MS

| 年式 | 1976-1980 | 1980-1982 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 原動機型式 (出力) | 8DC4 (265PS) | 8DC8 (305PS) | 10DC6 (375PS) | 8DC8 (275PS) | 8DC9 (310PS) | 10DC6 (375PS) | |

| 軸距 | 5750mm | MS512N | MS513N | K-MS613N | K-MS615N | ||

| 6400mm | MS504Q (1974年〜) | K-MS504R | |||||

| 6500mm | MS512R | MS513R | K-MS613S | K-MS615S | |||

| 備考 | 青文字=国鉄バス専用型式 | ||||||

| 年式 | 1982-1988 | 1988-1990 | 1990-1992 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 原動機型式 (出力) | 8DC8 (290PS) | 8DC9 (320PS) | 8DC9-T (350PS) | 8DC9 (320PS) | 8DC11 (355PS) | 8DC10 (335PS) | 8DC11 (355PS) | |

| 軸距 | 5750mm | P-MS713N | P-MS715N P-MS725N | P-MS715N P-MS725N | U-MS716N U-MS726N | |||

| 6400mm | P-MS735S (1984〜86年) | |||||||

| 6500mm | P-MS713S | P-MS715S P-MS725S | P-MS715S P-MS725S | P-MS729S | U-MS726S | U-MS729S | ||

| 備考 | MS72=独立懸架 青文字=国鉄バス専用型式 | |||||||

三菱MS 第1期 1976−1980

名古屋鉄道 三菱MS512R

撮影:板橋不二男様(木曽福島 1987.8.9)

元ケイエム観光 三菱MS513R(1979年)

撮影:宮城県(2012.9.16)

1976年にB9系の後継として直接噴射式エンジンを搭載したMSが発売開始されました。

出力ではB905の後継に当たるMS512と、B907の後継に当たるMS513があり、長さは末尾の記号で短尺のNと長尺のRに分かれます。

三菱ボディは窓の大きいスタイルに変わり、MSのイメージを印象付けています。なお、1977年まではB9系も並行生産されており、両者は外観上はあまり変わりません。

ボディの組み合わせ・・・三菱、呉羽、富士、西工

三菱MS 第2期 1980−1982

自家用 三菱K-MS615S

撮影:長野市(2003.12)

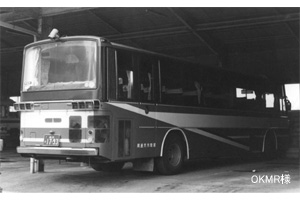

倉敷市交通局 三菱K-MS615S

撮影:OKMR様

昭和54年排ガス規制を受けて1980年にシャーシをモデルチェンジし、K-MS613/615に変わりました。

基本的なボディスタイルに変わりはありませんが、この時期ハイデッカーやスケルトンタイプへと急速に変化していた時期で、斬新なバリエーションが多く見られるようになります。

ボディの組み合わせ・・・三菱、呉羽、富士、西工

三菱MS 第3期 エアロバス 1982−1992

福島交通 三菱P-MS725S(1984年)

撮影:盛岡駅(1985.5.5)

長電バス 三菱P-MS725S(1990年)

撮影:ヒツジさん様(飯山駅 2004.3.27)

1982年に三菱自動車は、シャーシ・ボディ総合設計による新型モデル「エアロバス」を発表しました。空力特性を考慮した流麗な外観が特徴で、また同時に昭和58年排ガス規制を先取りしてエンジンのモデルチェンジも図りました。

型式はMS7になり、前輪独立懸架のP-MS725Sがラインナップに加わり主流になっています。

車体は三菱ボディの「エアロバス」が標準ですが、呉羽ボディの「エアロバスK」もカタログ入りします。

ボディの組み合わせ・・・三菱、呉羽、富士、西工

JR東海バス 三菱P-MS725S(1988年)

撮影:松本営業所(1988.10.21)

同じシャーシで、背の高いスーパーハイデッカーの「スーパーエアロ」などにも対応します。

この時期、全国各地で高速バスの運行が開始され、トイレや給湯器などの豪華設備を持つスーパーハイデッカーが人気を博しました。

エアロクィーン 1988 - 1992

光交通 三菱U-MS729S

撮影:旭川市(2016.6.11)

レジャー観光バス 三菱U-MS729S

撮影:ヒツジさん様(諏訪市 2004.2.14)

1988年にボディのマイナーチェンジを加えたスーパーハイデッカー「エアロクィーンM」が加わり、同時にシャーシは320PSと355PSの2種類にパワーアップされました。高出力車に短尺の設定はありません。

従来のエアロバス以上に丸みのある「エアロクィーンM」のスタイルは人気を博し、ハイデッカーの「クィーンバージョン」も設定されました。通常のエアロバスも並行生産されています。

ボディの組み合わせ・・・三菱、呉羽、富士、西工

しずてつジャストライン 三菱U-MS729SA(1993年)

撮影:静岡駅(2014.11.2)

呉羽ボディのスーパーハイデッカーも同じシャーシを使って1984年から製造されています。

当初は改造扱いでしたが、1988年のマイナーチェンジからは標準の設定となります。

三菱MU エアロクィーンW 1985−1992

表5-4-3 三菱MU

| 年式 | 1985-1990 | 1990-1992 | |

|---|---|---|---|

| 原動機型式 (出力) | 8DC9(T6) (380PS) | 8DC9(T6) (380PS) | |

| 軸距 | 6950(5700+1250)mm | P-MU525TA | U-MU525TA |

| 備考 | ダブルデッカーのエアロキングはMU515TA | ||

奥道後温泉観光バス 三菱U-MU525TA(1991年)

撮影:今治桟橋(2016.5.29)

三菱では1985年にダブルデッカー専用の3軸車P-MU515TAを発表、「エアロキング」と命名しました。これを基本にしたスーパーハイデッカーがP-MU525TAで、「エアロクィーン」と名付けられました。

車体は三菱自工で担当し、エアロバスを縦に伸ばした外観です。1984年に登場していた2軸シャーシの「スーパーエアロ2」と共通のスタイリングですが、こちらの方が車高が高く、3軸のため重装備にも耐えうることから、貸切のサロンバスなど看板車として人気を得ました。

1988年に2軸スーパーハイデッカーがモデルチェンジにより「エアロクィーンM」の名称になったため、こちらは「エアロクィーンW」に変わりました。ボディスタイルはそのままで、1990年に平成元年排ガス規制対応のU-となり、1992年にニューエアロバスへの統合で生産終了となりました。

ボディの組み合わせ・・・三菱

三菱の型式の付け方

1950〜60年代

例:MR480

戦後の三菱ふそうのボンネットバスはBという型式ですが、他のメーカーの例に漏れず、バス(Bus)の頭文字をとったものと思われます。トラックの場合はTになります。

リアエンジンバスはRという型式になります。リアエンジン(Rear engine)の頭文字だと思われます。その後、フレームレス・モノコックになると、モノコック(Monocoque)の頭文字Mがつきます(例:MR)。また、エアサス(Air suspension)のAがつくとMARのようになります。

数字部分は、一桁→二桁→三桁と進化し、B1→B2と進化した後、B25など二桁になり、その後B200→B300と三桁になるなど、最初の桁は順次数字が上がります。これはリアエンジンバスのRも同じ進化を辿っています。

また、数字部分の二桁目は長さの違いを表しますが、数字の大小と長さの大小とは無関係です。二桁時代だと、B23<B25<B24、三桁時代だとMR480<MR490<MR410<MR470<MR420<MR450という感じです。

B8など

例:B805M

1967年に製造が始まったB800からは、新たな型式の付け方になりますが、これまでの型式との関連性も見られます。観光バスのB900と中型バスのB620も同じ仲間だと思われます。ここで用いられているBの意味は分かりませんが、ボンネットバスのB300系列の生産が1960年代まで続いており、またトラックは引き続きTが使われていることから、やはりバス(Bus)の頭文字だと想像できます。

数字部分は、MRが中型バスに600番台、高出力バスに800番台を用いており、大きな意味でこれを引き継いだと見ることができます。ただし、数字には長さを区別する要素は含んでいません。また、1の位で出力の違いを表すようですが、B800では同時にエアサスとリーフサスの区別もしています。

末尾の記号で長さを表します。B,E,J,K,L,M,N,R,Sなどがあります。例えばB800NとB905Nの長さは同じです。

MS,MP世代

例:MP218M

1974年に中型バスのMK、1976年の観光バスにMSと路線バスのMPが登場します。Mの意味はよく分かりません。前モデルと同じであれば、フレームレス・モノコックのMonocoqueの頭文字だと想像できます。この時期のトラックはFを使っており、こちらはフレーム付(Frame)の頭文字であるとの仮説が成り立ちます。

数字は三桁で、100の位は1がリーフサス、5がエアサスで、その後バージョンアップに伴い数字が上がるようです。(MP517→MP618→MP747)

10の位は1を基本に、特殊なエンジンの0、前輪独立懸架の2などの区別に用いられるようです。

1の位は、各系列内での相対的な出力の違いを表すようです。必ずしも数字の大小と出力の大小は一致しません。

末尾の記号で長さを表します。F,H,J,K,M,N,P,Q,R,Sなどがあります。