カラーデザインの歴史

カラーデザインの歴史

どの分野にも言えることですが、デザインというものは時代ごとに異なります。流行や技術などに左右されるため、その時代に優れていると言われたデザインが、他の時代に必ずしも評価されるわけではないからです。バスのカラーデザインの場合、終戦後に多色化が始まり、1970年代に一旦合理化の傾向が垣間見えたものの、1980年代にはボディデザインの近代化に合わせてカラーリングも見直され、1990年代には高速バスの発達に合わせて“お洒落な”デザインが増えていきます。

ここでは、そんなカラーリングの変化を時代ごとに振り返ります。

戦前のカラー

東京市街自動車の「青バス」(手彩色)

画像:1920年頃発行絵葉書

東京乗合自動車の遊覧バス(手彩色)

画像:1937年頃発行絵葉書

大阪の「銀バス」と「青バス」(模型)

大阪くらしの今昔館(2014)

一方、大阪市では、1923(大正12)年に運行を始めた民営バスは「青バス」、1927(昭和2)年に運行を始めた市営バスは「銀バス」と呼ばれたそうです。

1930年代には、東京乗合自動車の遊覧バス(はとバスの前身)が既に黄色に白帯という明るいカラーに塗られ、人目を引いていました。

塗り分けらしきものが見えるのは、まずは窓下の帯です。これは、バスのボディ構造に起因するもので、外板の継ぎ目が塗装の境界線になっていたようです。そして、その帯の上下を別の色で塗り分けると、ツートンカラーになります。構造上のビート部分をカラーデザインの境目にするのは、マスキングの容易さのためなのか、継ぎ目を目立たなくするためなのか、戦前のバスデザインの常道でした。

もう一つの塗り分けが、フェンダ部分の黒色です。フェンダというのは、1930年代まではシャーシ部品だったため、床下などと同じように黒色に塗られていたわけです。このフェンダ部分がやがてボディと一体化されますが、「フェンダを塗り分ける」という手法はそのまま残り、戦後にかけて長く車体裾部の曲線塗り分けとして残ったようです。(文献2)

戦中〜終戦後のカラー

東京都営バス(模型)

日野オートプラザ(2014)

神奈川中央交通(復元)

小野澤正彦様(2011.7.3)

終戦後は塗料不足などの影響もあり、戦前のカラーがしばらく残されました。また旧陸軍から放出された銀色塗料が市場にあふれ、他の色が極度に不足した上に粗悪品が多かったため、メーカーでは銀色に青帯のバスを各社に納入したとのことです。(文献4のP.149)。

銀色をベースにしたカラーリングでは、赤帯(東急、京成)、黄色帯(神奈川中央交通)、青帯(京浜急行、新潟交通)などが見られます。この中で、東急や新潟交通では、現在でもそれをベースにしたデザインを使い続けています。

カラフル化と複雑化

京都国際観光自動車(手彩色)

画像:1950年頃発行絵葉書

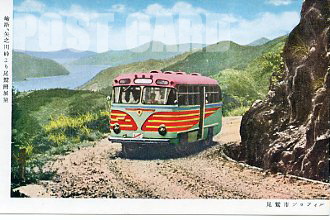

三重県尾鷲市(バス事業者不明)(手彩色)

画像:1951年頃発行絵葉書

東海自動車

板橋不二男様(1973)

群馬中央バス

ポンコツ屋赤木様(1977)

この時期にはモノコックボディのリアエンジンバスが登場し、アメリカの影響を受けた流線形の車両も登場します。そういったスマートなボディに似合うカラーリングが生まれ、過剰な装飾や派手な色彩が多く採用されたのがこの頃です。速さを表現するためには、翼や鋭角を多用したデザイン、流線形車体に合わせるためには、大きなカーブを描いたデザインなど、多様なデザインが姿を現します。

色使いも派手になります。鉄道車両で言えば、国鉄の80系湘南電車(1949年)のカラーがアメリカのグレートノーザン鉄道を範にしたことや、営団地下鉄丸ノ内線の赤い電車(1954年)がアメリカのベンソン&ヘッジスの煙草の箱を範にしたことなどは、よく知られています。

バス車両においても、アメリカなど海外の影響が垣間見られるほか、原色を組み合わせた派手なカラーリングが増加します。京阪バスや関東バスのデザインが、アメリカのバスを模範にしていることは過去の文献でも触れられています。また戦後いち早くカラーデザインを変更し、オレンジ色を主体にした京王帝都電鉄、赤色を主体にした京阪バス、小田急バスのカラーが他の地区にも波及したのは、それだけインパクトの強い訴求力のある色使いだったのだと想像できます。

バス車両においても、アメリカなど海外の影響が垣間見られるほか、原色を組み合わせた派手なカラーリングが増加します。京阪バスや関東バスのデザインが、アメリカのバスを模範にしていることは過去の文献でも触れられています。また戦後いち早くカラーデザインを変更し、オレンジ色を主体にした京王帝都電鉄、赤色を主体にした京阪バス、小田急バスのカラーが他の地区にも波及したのは、それだけインパクトの強い訴求力のある色使いだったのだと想像できます。やがて、豪華な観光バスが登場するようになると、カラーデザインでも差別化が必要になります。スピードを表現するための大きな曲線デザインや犬などの動物のシンボルが使われ始めます。

1964年には日本で初めての高速道路である名神高速道路が開通したり、東京オリンピックが開催されるなど、高速道路を走る貸切バス、高速バスも登場し、それに向けたカラーデザインもスピード感を出すための差別化の一つでした。

カラーデザインの合理化

京王帝都電鉄

府中営業所(1985)

東武鉄道

ポンコツ屋赤木様(1988)

1970年代後半に入り、バス協会から経費削減の一つとして「バスの色は2色に」という呼びかけが出されたそうです(文献3)。これに応じた会社は多くなかったそうですが、この前後の時期、簡素化した塗り分けに移行した事業者は、東京都交通局、東京急行、京王帝都、東武鉄道、川崎鶴見臨港バス、川崎市交通局、大阪市交通局など数多く見られます。

実際、1970年代という時代は、様々な角度から合理性が追及された時代で、カラーデザインなどに細かい工夫をすることにはあまり意味が見出されなかった可能性があります。鉄道車両でも、国鉄のカラーが全国的に同じ色に統一されたほか、大手私鉄でも東武、西武、名鉄、近鉄では1色塗り、小田急、相鉄、西鉄ではツートンカラーからラインカラーへ変更されたのがこの前後の時期です。

小田急電鉄2600形

撮影:鶴川−柿生(1983.5.8)

西武鉄道2000系

撮影:鷹の台−恋ヶ窪(1983.6.30)

ボディデザインの進化とカラーデザイン

京王帝都電鉄

双葉SA(1986)

静岡鉄道

静岡駅(2014.10.26)

窓周りを黒くすることで、大きな窓をより大きく見せる工夫もこの時期に生れました。この傾向は観光バスから始まり、東都観光バスや京王帝都電鉄、奈良交通などでは、ブラウンやグレーといった無彩色と赤系色とを組み合わせるというインパクトのあるデザインを採用します。

この時期には、2階建てバスを中心に輸入車が増えており、カラーデザインもそれらの影響を受けた例が見られます。特に、車体後部を斜めに上げるデザインは、ネオプランのダブルデッカーのコピーから始まったものと思われます。常磐交通、越後交通、滋賀交通、京福電気鉄道などは、その直接の影響が強いようです。

路線バスでも、スケルトンタイプのボディの導入に合わせ、直線的なカラーデザインが増えていきます。これまであまりなかった縦ラインを使ったデザインも現れ、特にドアを強調したデザインは、静岡鉄道、長野電鉄、大阪市交通局など各地で見られます。

常磐交通

撮影:板橋不二男様

三河観光

撮影:板橋不二男様(1992.3.26)

高度なデザインの時代

特に1980年代後半からブームになった夜行高速バスには、白系のベースカラーにグラフィックな色彩をちりばめる手法が採り入れられました。京浜急行電鉄、近畿日本鉄道、西日本鉄道などでは、路線ごとに新たなカラーデザインを導入するというパターン、小田急バス、関東バス、相鉄バスなどは自社の独自カラーを導入するというパターンでした。白系のベースカラーは、貸切バスや路線バスにも広がります。

1990年代に入ると、CI(コーポレートアイデンティティ)の導入により、ブランドイメージを刷新する会社も増えてゆきます。この傾向は特に地方において顕著に見られ、アルピコグループ(松本電気鉄道など)、ユトリアグループ(山形交通)、弘南バスなどがCI導入に合わせてバスのカラーデザインを一新しました。

こういったデザイン刷新に寄与したのが、フリートマーキング・フィルムの存在です。それまではマスキングによる塗装が一般的であり、細かいデザインには時間と費用が掛かり、また表現内容にも制限がありました。しかし、マーキングによるデザインでは、細かい色の違いやグラデーションなどの展開も容易になりました。

更には、一流のデザイナーを使ったカラーデザイン導入などにより、差別化を図る例も見られました。神姫バスでは貸切バスに「DCブランド」によるデザインを導入、両備グループでは地元出身のデザイナーによる新デザインを導入しています。

諏訪バス

撮影:諏訪市(1992)

岡山電気軌道

撮影:岡山駅(2016.11.23)

主な参考文献

- 日本バス友の会(1994)「日本のバスカラー名鑑」

- 和田由貴夫(1998)「シティバスのカラーリングを考える」(「年鑑バスラマ1998-1999」P.97〜103)

- 三好好三(2006)「バスの色いろいろ」(「昭和40年代バス浪漫時代」P.124〜125)

- 満田新一郎(2005)「昭和30年代バス黄金時代」

- 満田新一郎(2006)「続昭和30年代バス黄金時代」

- 満田新一郎(2006)「昭和40年代バス浪漫時代」