移動図書館

移動図書館とは、図書館の本館で本を積み込んで、貸出のため各地を巡回するもので、自動車文庫、バス図書館などの呼び名があるほか、BM(Book Mobile, ブック・モービル)という英語があります。このことから分かる通り、発祥は欧米で、1910年代から始まりました。日本では第二次大戦後の1950年代から増加したようです。

移動図書館とは、図書館の本館で本を積み込んで、貸出のため各地を巡回するもので、自動車文庫、バス図書館などの呼び名があるほか、BM(Book Mobile, ブック・モービル)という英語があります。このことから分かる通り、発祥は欧米で、1910年代から始まりました。日本では第二次大戦後の1950年代から増加したようです。ベースとなるのは、小型バスだけでなく、大型バスや中型トラックなどもあり、近年はトラックベースのものが増えています。

バス図書館の事例

名古屋市 自動車図書館「みなみ」

撮影:名古屋市(2021.9.15)

日産シビリアン(2006年式)

撮影:名古屋市(2021.9.15)

名古屋市では2台の「自動車図書館」が、火曜〜土曜の5日間で約80か所を巡回しています。写真の「みなみ号」は3,500冊を積載できます。

ルーツとなるのは1926(大正15)年に開設した「青年巡回文庫」で、これは書函を各地に届ける置き配方式でした。同様の方式で教員向けの「教員文庫」、陸軍病院への「軍人慰安文庫」などもあったそうです。

戦後には、1956(昭和31)年に「巡回文庫1号車」が運行を開始。これも団体貸出方式だったそうです。個人貸出方式を取り入れたのは1978年のことで、1983年に4基地6台体制に拡大しています。

1985年に今の「自動車図書館」に名称を変更。しかし、事業の縮小が進み、2007年以降は現行の「なごや号」「みなみ号」の2台体制となりました。それでも現存する移動図書館の中では、規模の大きい部類です。

(名古屋市立図書館Webサイトによる)

静岡市 移動図書館「ぶっくる」

撮影:静岡市(2021.9.15)

トヨタコースター(2006年式)

撮影:静岡市(2021.9.15)

静岡市の移動図書館は「ぶっくる」1台で、火曜〜金曜の4日間に市内19か所を巡ります。

ショートボディで、左右の外板は上側に開くと書架の屋根になります。

左側面の写真は、書架が閉じた状態の写真です。後面には観音開き扉があり、ここから車内に入ることができます。

移動図書館は、住民に親しんでもらうためか、分かりやすい愛称をつけるのが一般的です。

藤枝市 移動図書館「ふじのはな」

撮影:藤枝市(2021.10.5)

日産シビリアン(2001年式)

撮影:藤枝市(2021.10.5)

静岡県藤枝市の移動図書館は、週4日の稼働で、20か所を月1回ずつ巡ります。

ショートボディで、外向きの本棚も左側面だけになっています。前面のおでこにあるスピーカーも一つです。名古屋市と同じ車種ですが、規模の違いにより仕様もかなり異なるという一例です。

このように、特装車というのは使用者のニーズにより改造内容は異なり、車両の数だけ種類があると言っても過言ではありません。

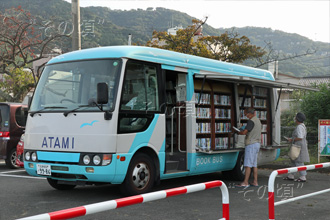

熱海市 BOOK BUS「かもめ号」

撮影:熱海市(2021.10.5)

三菱ローザ(2005年式)

撮影:熱海市(2021.10.5)

静岡県熱海市の移動図書館は、火曜〜金曜の4日間に市内19か所を巡ります。

1953(昭和28)年に、本をまとめて配送する「お茶の間図書館」のサービスを開始。これはオートバイを使用していたそうです。

1969(昭和44)年からブックバスになり、その後、1975年、1981年、1992年、2005年と車両更新され、今の車両は5代目のようです。(熱海市立図書館100年のあゆみ(第9回)市民に親しまれる移動図書館)

車両はショートボディで、外向けの書架は左側面のみです。屋根上のスピーカーなど目立った装備もないため、右側面から見ると、普通のマイクロバスにも見えてしまいます。後面には観音開き扉がありますが、この場所では開いていませんでした。

移動図書館の活動

BM車庫

撮影:氷見市立図書館(2021.10.16)

撮影:可児市立図書館(2021.10.15)

移動図書館車は、多くの場合、図書館の建物内にあるBM車庫に格納されています。BM車庫は書庫と隣接している場合が多いようです。

これは、巡回前後の本の選別等を行う必要があることや、防犯上の必要性などが理由と思われます。

写真は、シャッターが閉められた状態と、出庫のためにシャッターが開かれている状態。

巡回前の広報運転

撮影:熱海市(2021.10.5)

移動図書館は、巡回場所(サービス・ステーション)に入る前に、近所を走りながら音楽や音声を流して、移動図書館がやってきたことを知らせます。おでこにスピーカーがついている車両が多いのはそのためです。写真の熱海市「かもめ号」は、外観上はスピーカーが見えませんが、ちゃんと放送しながら走っていました。

巡回場所(サービス・ステーション)

撮影:藤枝市(2021.10.5)

移動図書館が稼働するのは平日で、1日に概ね2〜5か所を回ります。1か所あたりの滞在時間は、30分〜1時間くらいが普通です。

小学校や福祉施設などで特定の利用者に向けて貸出をするケースも多く見られますが、一般利用者に対しては、公民館や公園を巡回場所にする場合が多いようです。これは、バスを置くことができ、地域住民が集まりやすいということから選ばれたのでしょう。

撮影:静岡市(2021.9.15)

公民館前で貸し出しをする移動図書館車。

公民館は、地域住民が集まる場所なので、サービス・ステーションには選ばれやすい場所です。

当然ながら、公道に駐車するというわけにはいかないので、バスが置けるという条件も満たす必要があるのです。

貸し出し風景

撮影:名古屋市(2021.9.15)

多くの利用者が集まり、バスの外では貸出作業が行われています。

移動図書館の規模にも差があり、名古屋市では車両のオーニングテントを大きく伸ばし。机や椅子を出して複数の司書さんが貸し出し作業を行っています。

撮影:静岡市(2021.9.15)

借りる本を探す人、返された本を書棚に戻す司書さん、木陰で本を読む人。移動図書館を取り巻く人々の姿です。

側面に次の訪問日が書かれており、いつ返しに来ればいいのかが分かります。

ただし、天候によっては訪問を中止することもあり、この時に来たおばあちゃんも「今日は久しぶりに来たね」と話していました。

図書館の広報活動

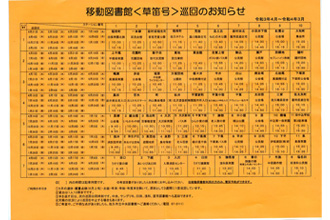

移動図書館<草笛号>巡回のお知らせ

画像:佐久市中央図書館

移動図書館の巡回日程は、毎月同じサイクルで決まっており、年間予定表や月間予定表が、図書館やその広報誌などで公表されるケースが多いようです。

画像は、佐久市中央図書館発行の巡回日程表。

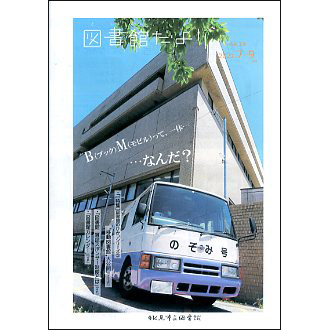

図書館だより

画像:氷見市立図書館

年4回発行される「図書館だより」で「BM(ブックモビル)大公開!」という特集が組まれていた氷見市立図書館の事例。

車庫から姿を現した「のぞみ号」は日産シビリアンの1990年代後期型で、両側に書架があり、3,000冊積めるという実力派。

図書館業界ではこの「BM」という用語が一般化しているということが分かります。

画像:氷見市立図書館

「図書館だより」の中2ページを使った「のぞみ号」の紹介記事です。

氷見市立図書館では、市内47か所を月1回巡回していること、借りる人の年齢や生活スタイルを担当司書が推測して、運行前に本を取り揃えていること、車庫の中の本棚には約3万冊の本があること、などが書かれています。

また、車両の左右の写真の説明で、書架は位置によって一般書と児童書の区別や、小説や専門書、絵本・図鑑など区分けされていることなどが分かります。左前方の窓は、貸出窓口になっています。

移動図書館について書かれた本

移動図書館について書かれた本もいくつかあります。もっとも、それらは移動図書館という文化を書いた本であり、車両的な側面でのものではありません。むしろ車両が何であるかは関係なく、図書館を住民に近づけた存在にするにはどうすればいいか、という手段として移動図書館を育て上げた人々の物語が書かれています。

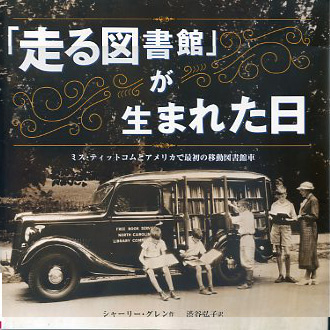

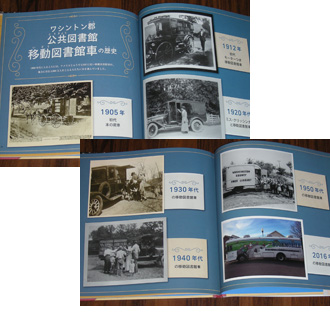

シャーリー・グレン(2018)「走る図書館が生まれた日」

アメリカで最初の移動図書館を生んだ女性司書メアリー・レミスト・ティットコムについて書かれた本。

それまで一部のお金持ちのものだった図書館を、働く人や子供たちのためのものへと広げた人です。彼女が、農村部の人たちに本を届けたいという気持ちから、「本の荷車」を発案するのです。

そして、1905年(日本で言う明治38年)、200冊の本を並べることのできる馬車の図書館がワシントン郡に誕生しました。

表紙の写真は、1937年に撮影されたノースカロライナ州の移動図書館車。

この本は「絵本」だということで、大判のページに関連する写真と大きな文字が並ぶ、平易な読みやすい本です。

後ろの方に、ワシントン郡公共図書館の代々の移動図書館車の写真が並んでいます。最初馬車だった移動図書館車は、1912年に300冊積めるモーター付き自動車に代わり、その後も代を重ねるごとに大型化されてゆきます。

公共の図書館というものは、自ら住民に近づいて行くことが必要で、その手段がBM=移動図書館であったということが理解できる書物です。

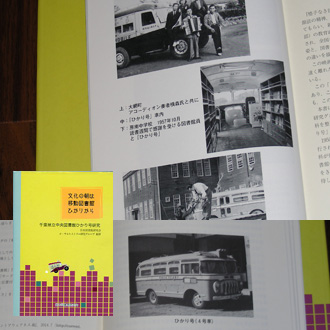

日本図書館研究会オーラルヒストリー研究グループ(2017)「文化の朝は移動図書館ひかりから」

1949年に終戦後の日本で初めて生まれた巡回する図書館であり、かつ全国の移動図書館の先駆けとなった千葉県立中央図書館「ひかり号」について、残されていた大量の資料を基に、様々な角度から分析、研究を行った論文集。

特定の移動図書館についての研究という稀有な書籍ですが、全国の類似事例についても述べられています。(注1)

もちろん、自動車からのアプローチで書かれた本ではなく、利用者の特徴とか巡回ルートの設定とか、文化的側面が研究の対象となっています。

その一方、写真資料も比較的多く、小型ボンネット車を改造した1号車、2号車、流線形のキャブオーバーバスを改造した3号車、4号車などの写真は、その製造メーカーに思いを巡らすことができます。(注2)

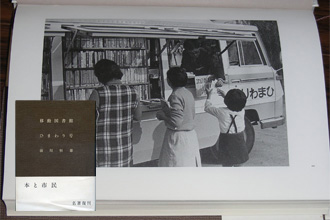

前川恒雄(2016)「移動図書館ひまわり号」

1965年に東京都日野市で、移動図書館1台から図書館を始めた前川氏の、自伝的ドキュメンタリー。

パイオニアが必ず阻まれる「既存の常識」や「政治的権力」などに対抗しながら、市民に開かれた図書館の在り方を追求し、結果的に市民はもちろん、関係者にも評価されるようになる過程が、読みやすい文体で書かれています。

上に紹介した2冊の本と同様に、移動図書館開設の目的は、図書館自らが地域に出向き、住民が必要とする本を能動的に提供することだということがよく分かります。そして、それらを実現に導いたのは、当時若かったパイオニアの信念と熱意、そしてそれを理解してくれた周囲のスタッフだということです。

この本には、車両に関する記述はほとんどありません。そもそも、250ページに及ぶ本文の中で、「ひまわり号」が完成するのが60ページ以降というように、「市民に対していかに開かれた図書館をつくるか」という命題の答えが移動図書館であったというだけのような気もします。

写真も数枚しかありませんが、車両が写っているのはこの1枚。日産の2代目エコーです。運転席部分を除き屋根が段上げされたハイルーフ仕様です。1970年の撮影とあります。(注3)

乗物を使った図書館いろいろ

移動図書館以外にも、住民に本を届ける仕組みの中に、乗り物は活用されています。廃車を使ったバス図書館や電車図書館は、動きはしませんが、地域に本の貸出を行うために作られたもので、移動図書館と根底は同じものです。

動かないバス図書館

千葉市「かいづか文庫」

撮影:千葉市(2018.9.18)

日野U-HT2MMAA

撮影:千葉市(2018.9.18)

動かないバスを使った「バス図書館」もあります。現在、その数はかなり減っていますが、団地内に置かれる場合が多いようです。図書館の分館を建設する敷地がないため、団地の自治会が中心となり、廃車になったバスを購入し、狭い敷地内での図書館開設を実現するというケースです。

写真の千葉市「かいづか文庫」もその一つで、車体に書かれているように、廃品回収の収益金で維持しています。

開館は土曜日の午後だけで、「お話し会」や「よみきかせ」なども行われると書かれています。

電車図書館

東村山市「くめがわ電車図書館」

元西武鉄道 クハ1311号

撮影:東村山市(1982.11.20)

元西武鉄道 クハ1150号

撮影:東村山市(2007.2.11)

電車を使った図書館もあります。

東村山市では、市立図書館が開館する前の1967年に地元の自治会により開館し、途中にプレハブ時代を挟み、2001年に現在の車両に代替されました。室内には5000冊を収納します。

電車を使う理由は、バスと同様に敷地や費用の問題が大きいと思いますが、子供たちには好評で、地元の名物になることも多いようです。

日野市では1966年に都電の1000形を使った電車図書館を開館、1971年に建物になるまで使われました。(日野市立図書館のあゆみ)

東京都昭島市では、1992年に新幹線0系を使った新幹線電車図書館を開設、2020年まで使用しています。

移動書店

バリューブックス 「BOOK BUS」(2017年改造)

撮影:軽井沢町(2021.10.9)

オンライン古書店のバリューブックスが、書店のない地域に古書を販売する目的で運行している移動書店。写真は、軽井沢町のリゾート地で、「紅葉図書館」というイベントに参加しているところ。

岩手県で移動図書館として使われていたバスを改装し、車内左側の書棚を撤去し、ベンチを設置しています。車内で腰かけて本を読むことも出来るという工夫です。

読書という文化を地域に届けるという仕組みは、移動図書館の理念と通じるものがあります。