絵葉書でめぐる日本バス紀行(高知県)

高知県は、四国の南部に位置する県で、旧国名では土佐国に該当します。

高知県は、四国の南部に位置する県で、旧国名では土佐国に該当します。北は四国山地によって愛媛県と徳島県に接し、南は太平洋に面しています。東には室戸岬、西には足摺岬が太平洋に突き出し、中央には土佐湾を抱えています。

県内は大きく東部、中部、西部に区分され、東部は安芸地域と呼ばれる山間地域、中部は高知市や嶺北地域、物部川地域、仁淀川地域、西部は幡多地域、高幡地域を含みます。

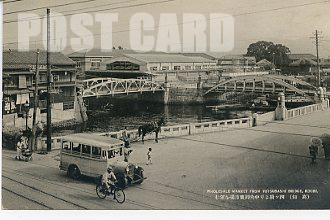

四ツ橋より中央卸売市場を望む

撮影時期:1935年頃

高知市の中央卸売市場です。

四ツ橋というのは、1931(昭和6)年に堀川に掛けられた四つの橋の通称で、バスが走っている電車通りが木屋橋、右端が幡多倉橋、反時計回りに納屋堀橋、菜園場橋です。1968(昭和43)年に埋め立てにより姿を消したそうです。

この写真は現地の納屋堀橋の説明板にも使われています。1935(昭和10)年頃の撮影だそうです。

四ツ橋というのは、1931(昭和6)年に堀川に掛けられた四つの橋の通称で、バスが走っている電車通りが木屋橋、右端が幡多倉橋、反時計回りに納屋堀橋、菜園場橋です。1968(昭和43)年に埋め立てにより姿を消したそうです。

この写真は現地の納屋堀橋の説明板にも使われています。1935(昭和10)年頃の撮影だそうです。

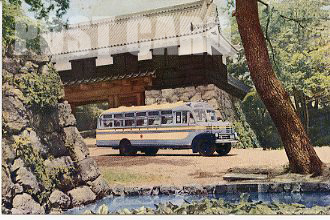

高知城

撮影時期:1954年

四国いすゞ自動車が1954年の暑中見舞い用に作成した絵葉書。高知城の追手門に自社製のバスを持ち込んでの撮影です。

バスは土佐電気鉄道の納車される車両で、いすゞBX95(1954年式、帝国ボディ)だと思われます。連続窓風に見える前面の窓が特徴です。

はりまやばし

撮影時期:1960年代後半(1967年以降)

はりまやばしの赤い欄干の向こうを行く高知県交通のボンネットバス。橋とはいうものの、川は埋められてしまったため、欄干のみが残ります。

感光の街高知の中心地にある「はりまや橋」は、よさこい節で知られた所であるが現在、川は埋められ昔をしのぶよすがに朱塗りの欄干のみ残されている。

ボンネットバスは日産U590(富士重工ボデイ)でしょうか。

前のほうに見える車がスズキフロンテ(2代目・1967年〜)に見えるので、写真の撮影も1967年以降と推定します。

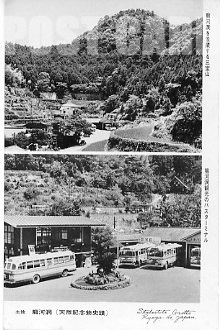

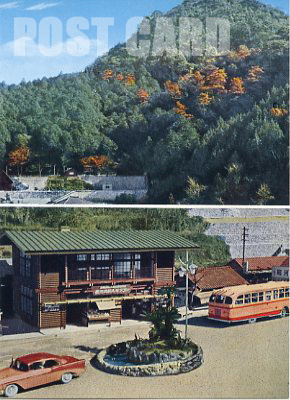

龍河洞(天然記念物史蹟)

撮影時期:1950年代(1963年以前)

土佐竜河洞(天然記念物史蹟)景観

撮影時期:1950年代後半

上の絵葉書とほぼ同じ構成で、撮影も同じ時かもしれません。

バスは手彩色なので元の色がよく分かりません。上の絵葉書から考えて土佐電気鉄道だと思います。

いすゞの

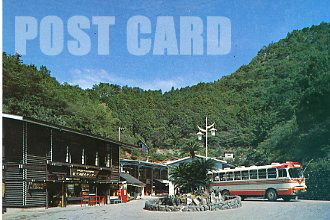

(高知・龍河洞)三宝山(史跡・天然記念物)

撮影時期:1960年代(1962年以降)

龍河洞観光センター前に停車するバス。

二期作で有名な香長平野につきだしたこの山は、ジュラ紀の時代に深海より隆起して五千万年。石灰岩の大山塊も、灰酸を含んだ水の浸食で、数万の歳月がこの神秘の大鍾乳洞を形成した。

バスは高知県交通で、日野BD10系列(富士重工)。緑ナンバーなので、撮影は1962年以降。

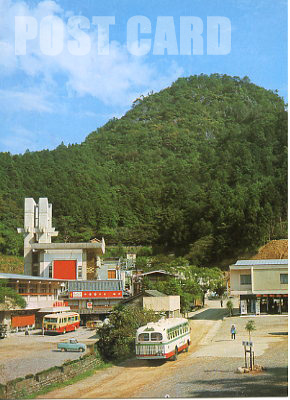

土佐・龍河洞

撮影時期:1960年代(1962年以降)

天然記念物の龍河洞の前に停車するバス。正面の山は、龍河洞全体を地中に収蔵する三宝山。

右の土佐電気鉄道のバスは三菱MR480(1961〜64年式、西日本車体)。ナンバープレートは5162と読めます。緑ナンバーなので、撮影は1962年以降。

左のドライブイン前に停車中の観光バスは祐徳バス。三菱MR(三菱ボディ)。

バスの間に停車中の軽トラックは三菱360。