|

�@ |

| �P�D�C | |

| �Q�D�A�J��H�ނ��ƂŁA�h�{���̍���������������B | |

| �R�D�ɕt���R�P�i���j�̗ʂƃA���̐H�ׂ�� | |

| �S�D���̕��� | |

| �@ | |

| �@ |

| 2003/1/29 | �쐬 |

| 2003/9/8 | �X�g���}�g���C�g�ɂ��ĒNjL |

| 2003/9/19 | �g�P�T��U��u�����߂��藘������v���ʂ�NjL |

| 2004/2/15 | �S�D���̕����Ɂ@�g�����h�ɂ��ā@��lj� |

| 2008/3/6 | �S�D���̕����Ɂ@�g�A���̍���̐��́h��lj� |

�P�D�C

�A���͐C�i�C�V�A�J�j��O�Ǝ��ł������Ƃ��ĐH�ׂ邱�Ƃ͗ǂ��m���Ă���B

�ނ�l�������C�Ƃ́A��̕\�ʂɕt���t�����ނ̑��̂ŁA�����A�Α��A�]���Ȃǂ�����B

�@���ނ͎����Ă���t�Α̂Ȃǂ̌������ɕK�v�Ȍ����W�߂�F�f�̐F����A�����͗��F�A���A�Α��͗ΐF�A���A�]���ނ͉��F�A���ɕ��ނ���Ă���B�����̑��ނ͐��̂��鏊�Ȃ�A�ɒn����M�т܂ŁA�ǂ��ɂł��ɐB���Ă���B

�@�n����ɏo�������̂͗������ł��Â���35���N�O�Ƃ����A�������ɂ���Ēn���ɏ��߂Ď_�f�����o���������Ƃ����Ă���A���݂����������̌Â����������������Ă��錴�j�����i�זE���Ɋj�������Ȃ��ł����n�I�Ȑ����j�ŁA�A���Ƃ������̓o�N�e���A�Ƌ��ʂ������i���������ł���B�����̍\���͒P���ŒP�זE�A�܂��͍זE�����W�܂����Q�́A���邢�͍זE������q���ɂȂ�������̂ł��B�����̑c��́A�n���̎_�f�̐��݂̐e�������̂ł��B

�@�����Ɏ����ŗΑ������Č]���̏��Œn����ɔ��������Ƃ����Ă��܂��B

�@�@�@saikonoshokubutu.PDF �ւ̃����N�@�@�@�H�Ȑ����u�n�e�i�v

![�]��](isiaka-image2.jpg) �@���{�̐�̐ɕt���t�����ނ̂Ȃ��ł͌]���̊�������ԑ����A�k�̐�قnj]���̊����������Ƃ�����B�]�����t�Α̂������Ă��āA���������s�Ȃ��̓��ɑ����ނƕs�O�a���b�_(��)��~���Ă���B

�@���{�̐�̐ɕt���t�����ނ̂Ȃ��ł͌]���̊�������ԑ����A�k�̐�قnj]���̊����������Ƃ�����B�]�����t�Α̂������Ă��āA���������s�Ȃ��̓��ɑ����ނƕs�O�a���b�_(��)��~���Ă���B

���{�̐�ŕ��ʂɌ�����]���͖�R�T�O��قǂ���B

�A�����Z�߂���x�̂��ꂢ�Ȑ���ł́A���̂�����Q�W�O��ʂ�������Ƃ������A���̉���̓x�����ɂ���Đ������ނ�����Ă���B

�@�~�N���̐����u�]���v�����̊������߂Ă݂悤

| �@���{�̐�̐ɕt�����鑔�ނ́A������ł� | |

| �������F | �r���E�h�����\�E�iHomoeothrix janthina�j�C�������iOscillatoria sp�D�j |

| ���]���F | �A�N�i���e�X�iAchnanthes japonica�j�C�N�`�r���P�C�\�E�iCymbella tumida�CC. turgidula�C C. ventricosa�j�C �f�B�A�g�}�iDiatoma vulgare�j�C�j�b�`�A�iNitzschia dissipata�j�C�n���P�C�\�E�iSynedra ulna�j |

| ���Α��F | �J���V�I�O�T�iCladophora glomerate �j |

�Ȃǂ����S�ƂȂ��ĕt�����ށi�C�j���`�����Ă���悤�ł��B

�@��ɂ͉���ނ̑��ނ��ɖ��Ă���̂����ׂ��Ƃ���A�_�����݂̊������f�[�^�ɕt�����ނ̎�ނ��o�Ă����̂ŕ\�ɂ��܂����B�i�c�O�Ȃ���A�����{�̂��̂͌������܂���ł����B�j

| ���ލ��� | ��Ӑ�_�� ������x�� (�F�{���j |

�Ð���_�� �i���ꌧ�j |

�k�R��_�� ������x�� �i���{�j |

����_�� ���c��i�n��{���j �i���Q���j |

�I�ɒO����_�� �I�m�� (�a�̎R���j |

���ǐ� �͌��� |

| �����j | �P�O | �P�O | �U | �P�O�i�Q�S�j | �P�U | �T |

| �]���� | �P�P�U | �P�T�X | �W�U | �P�O�S�i�P�V�X�j | �P�O�S | �X�X |

| �Α��� | �Q�V | �P�T | �S | �P�P�i�Q�W�j | �P�T | �W |

| ���Α��j | �P | - | - | - | �P | - |

| �g���j | - | �Q | �Q | �Q�i�Q�j | - | - |

| �~�h�����V���j | - | - | - | �i�R�j | - | - |

| ���v�퐔 | �P�T�S | �P�W�U | �X�W | �P�Q�V�i�Q�R�U�j | �P�R�U | �P�P�Q |

�i��̕\�͎�ނ̐��ŁA�ʂ��ǂ�ʂ��邩�ł͂���܂���B�j

������

�@�ނ�l���g�A�I�m���h�Ə̂��Ă�����҂́A����Α��ނ̃J���V�I�O�T�ŁA���ꂪ�����錴���͐��̕x�h�{���Ɛ�̊h���̌����������ł��B

�����x�h�{�����Ă��Ȃ��Ă��A�_���ɂ�闬�ʂ̈��艻�ƍ������ʌ����Ȃǂɂ��쏰���ł��Ȃ�i�A�[�}�R�[�g���ہj���ꂪ��肵�Ă���Ƒ����邻���ł��B�吅�ő������삪���a������S���S���]����ƁA�J���V�I�O�T�̑��B���}�����邻���ł��B�_���Ȃǂ��������R�̂܂܂���i�F�ށj�ɂ͗ǂ��̂ł��ˁB

![]() ������

������

�@�X�g���}�g���C�g

�@�I�[�X�g�����A�����̃V���[�N�p�Ɉʒu����C���̉������ʏ�̂Q�{�ȏ�̃n�������v�[���ł́A�܂��35�`25���N�O�̌��n�̊C���Č����ꂽ�悤�ɁA���n�����V�A�m�o�N�e���A�i�����j�̒��Ԃ����݂��������Ă���A���̓����Ɠ����悤�Ɍ������Ő������_�f�̖A���C�����ɕ��o���Ă��܂��B���̃o�N�e���A�i�����j�͍זE���番�傷��S�t�ŁA�C�����ɕ��V������ׂȃ~�l�����̗��q��߂炦�A�Y�_�J���V�E���ƌ��������āA�X�g���}�g���C�g�ƂȂÂ���ꂽ�h�[����̐������Ă��܂��B

�@�X�g���}�g���C�g�̉����A���I�[�X�g�����A��35���N�O�̒n�w������Y�o���Ă��āA�ŏ��Ɏ_�f�����o�����̂͌������ۂ̗����Ƃ����̂��ʐ��������̂ł����A���̂悤�Ȍ����_�������\����Ă��̒ʐ����ς��\��������܂��B�B

![]() �ŋߎ��̂悤�Ȍ������\������A�_�f������������̋N����35���N�O��肳��ɂ����̂ڂ邩������܂���B

�ŋߎ��̂悤�Ȍ������\������A�_�f������������̋N����35���N�O��肳��ɂ����̂ڂ邩������܂���B

�w�ŏ��̎_�f�����^�������ۂ̓��������H�@�`���j�Α��ނ̃N�����t�B��������

�y�f�̒P���ƕ��q�n���w�I��́`

�x�J�@�N�q[����E���E�n�z]�C���@�ƕ�[���呍��]�C�c���@��[�k��E�ቷ��]�@1999�@�x

�@���j�Α��ށi�_�f�����^�̌��������s�����j�����ł���Ȃ��痕���̎��t�B�R�r�����̑���ɃN�����t

�B���������O���[�v�j����N���� �t�B���������y�f�̈�`�q�i�b�`�n�j��P�����ĕ��q��`�w�I��@��p���Č����������̐i������͂������ʁA

�����ɐ�삯�ăN���� �t�B�����ƃt�B�R�r�����̗����̐F�f�����_�f�����^���j�����̑c�悪���āA

���̎_�f�����^������ ���j�����̉��z�c�悩��N�����t�B�����܂��̓t�B�R�r�������������Ƃɂ���āA�����ƌ��j�Α��ނ����ꂼ�ꐶ�����B

�@�Ƃ����̂ł��B

�����֑�����

�@�����̈��ł���X�C�[���W�m���iAphanothece sadrum�j�͍]�ˎ���A�א�˂̖��{����i�Ƃ��đ�ɕی삳��Ă����B�ߑ�ɓ����Ă����Η����̋z�����̋�Ƃ��Ē��d����A��B�y�Y�Ƃ��Ă��̔�����Ă���B

�@�F�{�s���O�������̍]�Ì��X�C�[���W�m���̎����n�ł��邪�A�ŋ߂͓��ʕی��ł����h�̗N���ɒ��f���������Đ�ł��뜜������Ă���B

�@�Ö؎s�����여��ŗ{�B����Ă�����̂́u����v�܂��́u�͑��v�Ƃ������Ŕ̔�����Ă���B������́u��ہv�i�͑��j���]�ˎ���͏H���˂̖��{����i�Ƃ���A��ʂ̍̎���ւ���ꂽ�Ƃ����B

��������

�Q�D�A�����A�J��H�ނ��ƂŁA�h�{���̍���������������B

�@�]���A�C�͌]���̊����������A�A�����]���𑽂��H�ׂĂ���Ɖ]��ꂽ�������A�������Y�������̈����M��Y���̌����i1996�`2000�N�j�ł́A�]���]���Ă������ƂƂ͈���Ă���B

�@�A�����A�J��H��ł��Ȃ��ł͌]�����D�ʂ����A�A�����A�J��H��Ŗ����ꂽ�Ƃ���́A�]���̊��������莅����Homoeothrix

janthina�i�r���E�h�����\�E�j���D��ɂȂ��B����́A���������l�H�͐삾���łȂ��A��Ȑ�A�ؑ]��ł��m�F���ꂽ�B

�@�A�����A�J��H��ł��Ȃ��ł͌]�����D�ʂ����A�A�����A�J��H��Ŗ����ꂽ�Ƃ���́A�]���̊��������莅����Homoeothrix

janthina�i�r���E�h�����\�E�j���D��ɂȂ��B����́A���������l�H�͐삾���łȂ��A��Ȑ�A�ؑ]��ł��m�F���ꂽ�B

�@�܂��A�������炪��Ȑ�ōs���������ł́A�ݓ��e����90���ȏオH. janthina�̎���̂Ő�߂��Ă���̂���������ꂽ�B�i�ȑO�́A�A�����H�ׂĂ��鑔�ނ̂���������2�`30���ŏ��Ȃ��Ƃ����Ă����B�j

�@�]���Ǝ������́A�A���̉a�Ƃ��Ăǂ��炪�ǂ��̂��m�F�����������B�̖��x��2.5��/�u�Ɣ�r�I�����x�̏������ŁA�l�H�͐�̒�Ɍ����ʂ�ɂ����]���D��Q����H.janthina�D��Q����l�דI�Ɍ`�������A���ꂼ��̐l�H�͐�ɃA�������e�����̐������r����.

�A���̐������x�́A�]���D��Q���ɔ�ׁAH. janthina�D��Q�����a�Ƃ��Ď��炵���ꍇ�ɍ����Ȃ��Ă����B

�@���Ȃ킿�A�A�����A�J��H��Ŗ����ꂽ�Ƃ���͗����������A�����̑����C��H�ׂ��A���̕����悭��Ƃ������ƂŁA���̂悤�Ɍ��_���Ă���B

�u���������CH. janthina�D��Q���̓A���̐ېH�ɂ���Č`������邽�߁A�A���͑��ނ�ېH���邱�Ƃɂ���Ď���̉a�������P���Ă�����̂ƍl������B�v

�Q�ƁF���������j���[�XNo.28�i����14�N3�����s�j

�@�@�@�@�@�A��������n�鐶����ԁ|�A���ƕt�����ނ̑��ݍ�p��ʂ��ā|

������

�Ȃ��A�����R�P��H�߂ΐH�ނقǂɁA�����̃R�P�͉h�{���̍��������������Ă����̂������ł��B

���R�̐ۗ��Ƃ������͕̂s�v�c�Ȃ��̂ł��B

�Q�ƁF������������� �u��50���i�Q�O�O�S�N�R�����s�j�A���̉a�C�t���]���v

������

�R�D�ɕt���R�P�i���j�̗�

�@�A���̂Ȃ��i�ېH�Ȃ��j�͂��悻�P���[�g���l���Ƃ����Ă������A�Ȃ����ɂ͂ǂ̂��炢�̐H�����m�ۂ��Ă���̂��낤���B��ߕ����̌����ł͎��̂悤�ł��B

�Ă̒�����̐��ł́A���ނ̗ʂ͐̕\�ʂP�O�O���u�����肨�悻�Q�D�T���i���d�ʁj���炢����B��̐��ʖʐςP�u������ɂ���ƂR�T�O�����炢����A����ɂ��̂P/�R�ɂ�����P�P�T�����炢���������Ă���B

�A��������ɐH�ׂ�ʂ͖�Q�O���i���d�ʁj���炢�Ȃ̂ŁA���������鑔��S���H�ׂĂ��P�u������T�`�U�����Z��Ő������Ă�����B�����A�Ȃ��A���͂T�`�U�����̐H��������ʐς��m�ۂ��Ă��邱�ƂɂȂ�B

������

�A���́A����Ɏ����̑̏d�̂P�T�`�Q�T���̗ʂ�H�ׂ�Ƃ��A�����̑̏d�̔������炢�H�ׂ�Ƃ�����Ă���B�����̗ǂ����ł́A�P�������[�g���ŃA��10���ʂ������ł���قǑ��ނ��L�x�ȂƂ��������悤�ł��B

�S�D���̕���

�@�]�ˎ��ォ�瓌���̃A���͑傫�����A�������̂͒��ǐ삠����̃A�����Ƃ����Ă���A

�u�{���H�Ӂv�ł��u��s���Z���̈��́A���̕h���̓�Ƃɂ��ē������V�A�̂ɖ������Ƃ��B���B�̈��͕h�����d�ɂ��Ė����Ȃ炸�ƁB�̂ɉ��̑���i�É�������j���̍��{�i�_�ސ쌧�H��j��̉F�s�{�i�Ȗ،��S�{��j���̒}���i�_�ސ쌧���͐�i�㗬��Ëv��S�j�j���̔��Ȃ�������Čւ�Ƃ��ւǂ��A�R���ɂ��ނ炭�͍��̌��d�Ȃ邨���v�ƋL�q����Ă��邪�A����͈�齁i�Ȃꂸ���j�ɂ����ꍇ�̕]���̂悤�ł���B

�@�A���̖��́A������i�͐ϊ�j�n�т̂��̂͂��܂��A�ΐ���n�т̂��̂͂���قǂł��Ȃ��Ƃ����Ă����B�܂��A�C�̂Ȃ��̗����A�Α��̔䗦�������Ƃ���̃A��������������ǂ��Ƃ������A�]�����D���Ă���k�̉͐�ł̓A���̐����͗ǂ����A���̍���□�ɂ����Ă͗����Ȃǂ��D���Ă��鐼�̉͐삪�ǂ��Ƃ����Ă����B�������A�Q�D���̈������̕�����ƁA�܂�������Ȃ��Ȃ�B

�@�Ȃ�Ƃ����Ă����͉��Ă��Ɍ���Ƃ����A�]�˂̐̂���H�ʂ������ǂ������̐�̈�����Ԃ��܂��Ƃ��낢�돑���Ă���B

�@�Ȃ�Ƃ����Ă����͉��Ă��Ɍ���Ƃ����A�]�˂̐̂���H�ʂ������ǂ������̐�̈�����Ԃ��܂��Ƃ��낢�돑���Ă���B

�@���̉��Ă��́A�̂���Y�n�ŐH�����̂Ɖ]���Ă���A���̂��������͐̂����ςȂ��̂ŁA���c���A�S�㈼�A�������A�Ȃǁ������ƌĂ����̂��e�n�ɂ���B

�@�ǂ��̐�֒ނ�ɍs���Ă��A�y��⋴�̏�Œނ茩�������Ă���y�n�̘V�l�͂قƂ�ǂ܂������Ȃ��u���̐�̈�����Ԕ������v�Ƃ����B�u���̐���́A�������̐�̈��̂ق����������v�Ƃ����V�l�ɂ͉�������߂����Ȃ��B

�o���I�ɂ����A���[�����萅������ł��ė���̑������Œނ����A���������������ƋL�����܂����A�F����͂������ł����B

�@�A���̕����͉��ɂ���ĕς��̂��A�����ŃA�����ۂ��Ă��鑔�ނ̎�ނ��܂߂ĒN���𖾂��ė~�������̂ł��B

�@���āA�ǂ��̈������������̂��H�ה�ׂĂ݂悤�Ƃ������ƂŁA�y���̍��m�Łu�����߂��藘�������v������10�N��荂�m���F�ޘA����ÂŊJ�Â���Ă���̂ŏЉ�܂��B

�@�e�͐삩��o�i���ꂽ�������Ă��ɂ��ĐH�ׁA�P���R���̏�ʂ̂��̂�����ɂQ���R���Ŏp�A����A�킽�A�g�A�Ȃǂ̍��ڂׂɐR�����e�R�����ڂ̑������_�̍ŏ�ʂ̉͐삪�O�����v����܂ƂȂ�܂��B

���̐����߂��藘������̖{���̖ړI�́A�S����̉͐��I�Ԏ��ł͗L��܂���B

�{�������͂��̈��̖����Ⴄ�����A�ǂ����ĈႤ�̂����A��l��l�ɍl���Ă��炤�ׂɊJ�Â���Ă���܂��B�@

| �@�@�@�@�����߂��藘������� | |||

| . | �Q���͐쐔 �i���ĕC���j |

�O�����v�� | �@���O�����v�� |

| ��1�� H10 |

���m���̂� �i1200�j |

���c�� (���m��) |

�Q�ʂ͎l���\��A�R�ʂ͏��c�� |

| ��2�� H11 |

�Q�R �i2400�j |

�_�ʐ� �i�x�R���j |

����A�m����A���c�� ����11�N��2����S���͐삪�Q�� |

| ��3�� H12 |

�R�S �i2800�j |

���c�� (���m��) |

�l���\��i���m���j�A�m����i���m���j�A�_�ʐ�i�x�R���j�A�V����i�É����j�A�g���i�ޗnj��j |

| ��4�� H13 |

�S�S �i2984�j |

�썪�� (���m��) |

�y����i���m���j�A���c��i���m���j�A���i�ΐ쌧�j�A����i���Ɍ��j�A�ޗLj��i���쌧�j�A�ɓ��i�������j�A������i���R���j |

| ��5�� H14 |

�S�R (2860) |

�a�ǐ� �i���j |

���Ґ�(�m���쐅�n)�A���c��(���m��)�A�g���(�ޗnj�)�A�m�Ȑ�(�É���)�A�C�c��(�É���)�A�n����(��)�A�����(���挧) |

| ��6�� H15 |

�S�R (2800) |

���t�� �i�l���\�쐅�n�j (���m��) |

���|��A���Ґ�A���c��i�ȏ㍂�m�j�A���ǐ�A�a�ǐ�i�ȏ�j�A������i�L���j�A������i�V���j ���m���F�ޘA�� ���R���ꗝ�������u���Ƃ��͑S���I�ȑ�s���ŊJ�Â����Ԃ܂ꂽ�B�S�O�l������łP���Q�T�C�����ނ�Ȃ������������B�ނ�l��l�ЂƂ�̐���v���C�����𖡂���Ăق����v�Ƃ������B���̌�ܖ��R�����ꂽ�B�i���m�V��9/6�j |

| ��7�� H16 |

�S�U (2977) |

�V���� (���m��) |

�ɔ��ؐ�i���m�j�A���c��i�L���j�A���Ð�i�����j�A���ǐ�i�j�A�O�ʐ� �i�V���j�A���ΐ�i���j�A�Ԑΐ�i�X�j �Q���͐�F���m���P�Q�A���m���O�R�S�@�l���\��͕s���ŏ��̕s�Q���ƂȂ����B �V�����͍��m�s�̐��̐{��p�ɒ�����Ńj�z���J���E�\���Ō�ɖڌ����ꂽ��ł��B |

| ��8�� H17 |

�S�T �i�R�O�O�O�j |

�F���� �i�ѐ�x���j �i�R�����⍑�s�j |

����E�ɔ��ؐ�i���m�j�A�C����i�����j�A�O�ؓ���i�H�c�j�A�S�{��@�i�Ȗj�A���͐�@�i�_�ސ�j�A���ǐ�@�i�j |

| ��9�� H18 |

�S�V (2881) |

���ΐ� �i��茧�j |

�F����i�R�����j�A�K�ʐ�i�k�C���j�A ������i�R�`���j�A���͐�i�_�ސ쌧�j�A������i���m���j�A������i���Ɍ��j�A�����i���挧�j ���ΐ�͐����s�ō�������k���̎x���ŁA�䏊�_���㗬�����ΐ싙���̊Ǔ��ł���B |

| ��10�� H19 |

�S�T �i�Q�V�O�X�j |

���͍]�� �i�R�`���j �K�ې� �i���Ɍ��j |

���ΐ�i��茧�j�E���i���j�E�a�ǐ�i���j�E�v�c��i���j�E �����i���挧�j�E�ؖ��i�L�����j�E�C����i�������j ��P�O��̗l�q���������i�l���������u���O�j�ł����������B �i���NH19�N�V���`�W���ɒނ藷�s�ɏo���������ɂ͗K�ې����������s����������ł����A���̌㎝����������ł��ˁ[�B�j |

| ��11�� H20 |

�T�Q �i�R�P�W�R�j |

���ǐ� �i���j |

���|��i���m���j�A���R��i���s�{�j�A���u��A������i�a�̎R���j �_���i���j�A�C�c��i�É����j�A������i���m���j �@���Ă��̖���y�����S�㈼��H20�̃O�����v���ɋP�����B �@�͌����̉ғ��Œ��ǐ�͎��Ǝv���Ă������A�Đ��Ɍ������Ă���̂��H |

| ��12�� H21 |

�S�W �i�R�P�P�X�j |

�a�ǐ� �i���j |

�Ԑΐ�i�X���j�A�r��i�V�����j�A�C�c��i�É����j�A�_�ʐ�i�x�R���j ������i���m���j�A������i�L�����j�A����i���m���j |

�@���̌��ʂ��݂āA�Ȃ�قǂƎv���܂����A���₠�̐�́H�Ǝv���܂����B

�u�����߂��藘������v�ɎQ���������A�T�O�`�P�O�O���̈���ނ��đ���̂ł������ςȂ���J���Ǝv���܂����A���ꂼ��ɌႪ��̈��̖��Ɍւ�������Ă�����Ǝv���܂��B

�@����ɂ��Ă��A�ǂ̕ӂ�Œނ��������o�i���ꂽ�̂��m�肽���ł��ˁB�����Ă��̕ӂ�֍s���Ēނ��Ă݂����ȁ[�B

�@�A���̍���̐��́@![]()

�@�A���́A�悢���肪����̂ō����Ƃ�������B

�@�A���͐�ɏ��ƁA�����ς�C�i�]���E�����Ȃǂ̕t�����ށj��H�ׂĐ�������B�Ă̐���ɂ����Ղ�ƐC��H�A���́A䎁X�ƃX�C�J�̂悤�ȖF������B

�@�삵���k�オ���������ɂ́A��ʂ�������ɃA���̍��肪�Y���Ă����̂������N���ɉ����Ă���B�u�{�̃A���͍��肪���̂��v�ƍ��������A���ނ�͉Ă̕������Ƃ��ĖY����Ȃ����̂ƂȂ��Ă���B

�@���ŋ߂܂ł́A�ނ�l���H�ʂ��A���̉�������́A�A��������ł��邻�̐�ŐH�]���Ȃǂ̑��ނɗR��������̂��ƐM���ċ^��Ȃ������B���ł������M���Ă���l��������������悤���B

�@�P�X�X�O�N��ɂȂ��āA�A���̍���̐����̌����������݁A���̐��̂����炩�ɂ��ꂽ�B

�@���̖F���̎听���́A�iE,Z�j-2,6-�m�i�f��i�[���i�X�~���t�A���f�q�h�ŃL���E���炵������j�A3,6-�m�i�f���-1-�I�[���i�X�C�J�̂悤�ȍ���A�}�X�N�������̍��萬���j�A�iE�j-2-�m�l�i�[���i�L���E���̂悤�ȍ��萬���j�Ȃǂ������ł��B

�@�����̂ɂ��������͌]���Ȃǂ̐H�������������đ̓��ɒ~�ς����̂ł͂Ȃ��A�畆���҂̒��ɑ����܂܂�郊�{�L�V�Q�i�[�[�Ƃ����y�f�̍�p�ɂ���đ̓��̃G�C�R�T�y���^�G���_�A�A���L�h���_�Ȃǂ̑����s�O�a���b�_���������ꂽ��A�������̒��ԑ̂��o�āA�ŏI�I�ɂ����̂ɂ��������ɂȂ邱�Ƃ��𖾂��ꂽ�B�܂��A�����̂ɂ����̉������̑O�앨���Ƃ�����ߎ_���������A���̌������瑽�ʂɌ��o����A�Ƃ��ɃA���̋G�߂Ƃ�����V�`�W���Ɍ����ɑ����Ȃ鎖���킩���Ă����������B

�@�A���̍���͐ۂ����H������������ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�̓��̍y�f�̍�p�ɂ���ďo����Ƃ����B�������A�V�R�A���Ɨ{�B�A���Ƃł͂��̍���ɗ�R�Ƃ����Ⴂ������̂́A���t�Ȃ炾������m���Ă���B�܂��������ɂ���Ă��A�ɂ����̋����A�����ނ�鏊�ƁA�����łȂ���������̂����t�͌o�����Ă���B���̈Ⴂ�́A�ۂ�H���ɂ���đ̓��ɒ~�ς���Ă��鑽���s�O�a���b�_�̊������قȂ邩��Ȃ̂��낤���H�@�ŋ߂͗{�B�A���̉a�ɐA�����̂��̂������āA�����ǂ�������@���Ƃ��Ă���Ƃ������B

����������![]()

�g�����h�ɂ���

�@�킪���̂����͐琔�S�N�̗��j�����邻�����B���̌Â��L�^�͏x�͂�萼�̏����̂��̂ŁA�����͉��������n�������锭�y�����i�i���Y�V�j�ł������B�����͎�����o�ĕω����A���̕ω��̂ЂƂ̏I���Ƃ��āA�����Ƃ��ۑ��̂����Ȃ����肸���֓��B�����B

�@���������A�����̃��[�c�́A����A�W�A�̋����ۑ��@���Ƃ���A���ƂƂ��ɓ`�������Ƃ�����B����́A�ĔтȂǂ̃f���v�������Ƃ��Ȃ��������y�H�i�ŁA���C�����y�ɂ���ċ����̕��s��}���A�����ɓƓ��̓��_���_����悷��B�܂�A�т̂Ȃ��ɉ���������������Ђ��Ĕ��y�������Е��̈��ł���B

�@�u�����v�����߂������ɂ́u齁v�Ɓu鶁v�Ƃ����邪�A�Ñ㒆���ł͂����͈Ⴄ�H�ו�������킵���B

�u齁v�́u���̃V�I�J���v�ŁA�u鶁v�́u���ƕĂƂŏ������Е��v�ł���A�����悤�ȉ������y�H�i�ł��т̍��a�̗L���Łu齁v�Ɓu鶁v�Ƃ��g���������Ă����B

���ꂪ�O���I���̎��T�ō��p����āA���{�ɂ����p���ꂽ�܂܊������`����ꂽ�B���ہA�������ɕ҂܂ꂽ�@�ߒ��ߏ��u�ߋ`���i��傤�̂����j�v�ŁA�u齂�鶂̂��Ɓv�Ə�����Ă���B�i�u���i�v�͍]�ˎ���ɂ���ꂽ�a�������i���Ď��j�������ł��B�j

�@�Ñ�̂������ޗ��́A���ƕĂƉ��̂��ł��������A�������ɂ͔��y�𑁂߂��薡���Â��d�グ�邽�߂������������̂��o�Ă����B�܂��A�����Ƀg�E�K���V�A�V���E�K�A���Y�Ȃǂ̍��h������������̂������悤�ɂȂ����B

�ʏ�A���͉��Ђ��ɂ��ꂽ���̂��g���A�������Ђ����ꂽ���̂͂��̊��Ԃɂ��킹�āA���o�����Ă���ђЂ��ɂ���A���y���Ԃ͒Z�����̂łQ�`�R�T�Ԃ��璷�����̂ł͐������ł���B

�@���y�����͕ۑ��H�ł���Ƃ����������邪�A���i�Ύ��ӂ̍����̃t�i�����������A�قƂ�ǂ̂����͒Ђ��オ��Ɣ��������H�ׂ���̂͂P�`�Q�T�Ԓ��x�ł���A�n���̓��̌�y���ƍl��������ǂ��悤���B

�@���ẮA�t�i�A�A���Ɍ��炸�����鋛���u�����v�ɒЂ����Ă����B

�싛�ł́A�E�O�C�A�I�C�J���A�����R�A�j�S�C�A�n�X�A�h�W���E�A�i�}�Y�A���}���A�A�}�S�A�C���i�Ȃǂ�����A

�C���ł̓A�W�A�T�o�A�C���V�A�t�O�A�^�C�A�L�X�A�O�`�A�x���A�C�J�A�^�R�A�R�m�V���A�V�C���A�T�����A�C�i�A�N���_�C�A�G�m�n�i�M���_�C�j�A�T�P�A�}�X�A�j�V���A�n�^�n�^�ȂǂŁA��ɓ��鋛�ł���Ȃ�ł������ɒЂ���ꂽ�悤�ł���B

�@���āA�A�������͌Â�����m���Ă��邪�A���������Ă�����̂͂܂�ł���B

�@�{�여��ɂ���ɐ��s�����i�������j���{�{�_�Ђւ̕�[�A�������G�\�����{�̗����A�������Ђ��ɂ��A�\�ꌎ�ɔђЂ������āA�ꌎ�\����ɋ{�{�_�Ђ֕�[����B�����̃A���̗R���͖������A�ɐ��_�{�ւ̌������Ƃ��Ă������Ƃ��{�{�_�Е����u���{�N���_�����s�L�v�i�������`���q�����j�ɋL����Ă��邻���ŁA���U�ɍc��_�{�i���{�j�փA���������[���邱�Ƃ��]�˒����܂ōs��ꂽ�Ɠ`�����A���̗������{�{�_�Ђւ̕�[�ł������B

�@![]() �@���O�d���ɐ��s�̃A���Ȃ܂Ȃꂸ��

�@���O�d���ɐ��s�̃A���Ȃ܂Ȃꂸ��

�@���Z���̃A�������́u���쎮�v�ɂ����̖��������A�V���̈�i�̗_�ꍂ���A�����̕����ɏ����L����Ă���B�]�ˎ���ɂ́A��������Ƃ̌�p�ƂȂ�A���R�Ƃ��͂��߂Ƃ���M�l�e���ʂɌ��コ�ꂽ�B�����ɒЂ���A���͉L�A���ƒ�߂��Ă���A������m�ۂ��邽�߂ɔ����˂͉L����ی삵�L���ɂ��������̓�����t�^���Ă����B�L���̖�ڂ̓A����߂邱�ƂŁA鶂̒����́A���P���̐��̐E�l���㊯���̗���̂��Ƃōs��ꂽ�B

�@���쏫�R�Ƃւ̌���A�������́A���R���������ɂȂ������t�Z���Ă���ꂽ�B�A����߂�L����������ɂ���Ċ��������߂��A���͓���Ԃƒ�߂��Ă����B

�@���؎R���ԋ߂Ɍ��グ����Ɂu��鶏��y�����ǂ���z�v�Ƃ������ジ�����������݂����A��鶌��y�������Ɓz�ƌĂ�铭���肪��p�̕��C�Őg�𐴂߂Ă���}�X�N�����A�蔏�q�����}�ɍ�Ƃ��s�����B����ڂɕ߂�ꂽ�A���͎O���O�ӁA����ڂɕ߂�ꂽ�A���͓����ӁA���ꂼ�ꉖ�Ђ��ɂ���A���̂��Ɠ����ɐ��Ő���ĉ��o�����ĕ��ɔт��l�߂āA��������ɔтƋl�߁A�ӂ��͂ŋ����������݁A���̂܂܂̏�ԂŔ���ꂽ�B

�@�ł����������A�������́A�P���Q�O�C�A�S���łP�ׁA��x�ɂR�l�̐l���ɂ���鶏����o�����A��������A�]�˂Ɏ���܂łT���ԂƂ������߂�ꂽ�����ŁA�ו��ɂ͊O���̌��A�h����ؕ��Ƃ��̎ʂ��A�Y���A���t�\�������Ȃǖ��S�̑̐��Ŕ������ꂽ�B

���㈼�������^�Ԉꗼ���O�ɂ́u��G��v���o���āA�]�˂ɒ������m�Ȏ���m�点���Ƃ�����B

�@���Z��齂̌����5������9���ɂ����ĔN10����s���A���̂������̐������˂Ɣ�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قǂ������B

�@�c�O�Ȃ���A�����ېV�ƂƂ��ɔ��Z��齂̌���͓r�₦�Ă��܂��A�����̐��@�ō����A�������͍��͖����B

�@�ޕr�����G��ڗ��w�`�o��{���x�ɂ́A��a�E�g��́u�ޕr�����v���o�ꂷ��B����͎��݂̂����ŁA�]�ˎ���ɂ́A���{��瓴�䏊(����ǂ�������) �ɂ����コ�ꂽ�B�w�`�o��{���x�͉̕���╶�y�̗��s�ɂ��l�X�̒m�鏊�ƂȂ�A�ޕr�����̖������ɂ��������L�܂����B�ޗnj����s���Ɂu�ޕr�����v�Ƃ������i�����������邻�������A20�N�قǑO�ɔ��y�����̐����͂�߂āA���݂́A�|���g�����������������Ă���Ƃ����B

�@�|���g�������́A���\�ȍ~�ɂ͂��܂����悤�ŁA�P�D�u���ɂ̂ݐ|�����Ă�v�A�Q�D�u�т݂̂ɐ|�����Ă�v�A�R�D�u���ƔтƂ̑o���ɐ|�����Ă�v�̎O�ʂ肠��B�P�D�̂��̂ł́u���鶁v�A�Q�D�̂��̂́u����齁v�A�R�͖��a�́u����鶁v�Ȃǂł��邪�A�|�����Ă�����Ƃ����đ����ɂ��ׂ���킯�ł͂Ȃ��A�u����鶁v�ł��Ђ��Ă������u���Ă���H�ׂ��B

�@�������葁�������i�Ƃ��Ă��܂��܂ȕ��@���u�����A���܂��܂ȁu���i���v���������܂ꂽ���A����ɐ|���g�����@�Ɏ��ʂ���Ă������B�u�������v�̎嗬�͐|���g�����̂ɂȂ�A���́u�������v�������̎嗬�ɂȂ��Ă������B

������d�˂�ɂ�A���������A�������A�����炸���Ȃǂ��l�Ă���A����������łȂ�⡁A���A�A�u���Q�A�R���j���N�A���A��Ȃǂ��g����悤�ɂȂ�A�R�C�̒�����тɍ������킹�邿�炵�����̌��^�����܂ꂽ�B

�@���肸���G�]�ˌ���A���͕����A�ꏊ�͍]�ˎs���A���܂��܂Ȍ`�Ԃ̂��������܂��Ȃ��ŁA���̍Ō�������ēo�ꂵ���̂��u���肸���v�ł���B����́A�n���_�����r�p���邱��ŁA�E�����߂�l�X���W�܂��Ă���]�˂́A�Ƃ�킯�o�҂��̒j���l�����������B���������Ȃ��ŁA�҂������K�ŊO�H����Ƃ����K�����蒅���A�]�˂̊X�ł͒���Ȉ�V�щ��≮��̐H�������肪����A�˂�悤�ɂȂ����B

|

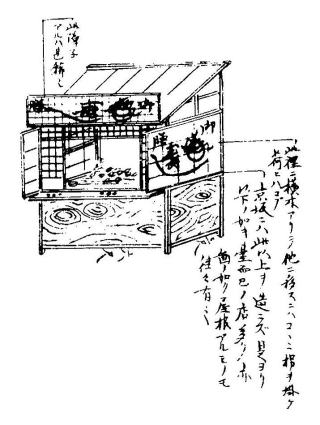

| �@����X�̐} �@���j���A���e���j�ڃX�j�n�R�R�j�i���|���׃q�n�R�u �@����j�n���ȏヒ�����Y�������ȉ��m�@�L�䎧���m�X���N���}�m�@�N�����A�����m�����X�L�V �@����q�A���n�r�H��@�@�@�@�i�u���攍e�v��c����@���j |

�@�����������̗�O�ł͂Ȃ��B����ȂȂ��ŁA���肸�����o�ꂵ���B�l�Ď҂͓��肳��Ȃ����A�������肩�珤�����͂��߂āA�������X�ɂ܂Ő���オ�����������E�؉��^���q�̉��ǂɂ��]�˒��̕]���ɂȂ����Ƃ����B

�@����^���q�̂���ɏ����Ă����͔̂������ŁA�������тɋ��̐�g��\��t���A���̗t�Ŏd������Ȃ��甠�̒��ɕ��ׂďd����������̂ł������B����́A�������ԉ�����������̂́A�������ɂ����͓������͂��邪�A���܂�ɗI���ł��邵�A���������̋��̎��C�������Ă��܂��A�Ə]���̐��@�������A�����Ɉ����ĐH�ׂ����邷���ɉ��ǂ����̂��Ƃ����B

�@����^���q�ȑO�ɂ����邷���͂��������Ƃ͖��炩�ŁA����́u���肸���v�̔����҂ł͂Ȃ��A���ǎ҂ł������B

�@�����͗①�ɂȂǖ�������ł���������A��g�������������Ė��t���������̂��q�ɋ����Ă����B�Ⴆ�A�u�N���}�G�r�́A��łĉ����ӂ�A�|�Œ��߂�v�A�u�V���E�I�݂͂��E�ݖ��E���Ŏς�v�A�u�R�n�_�͉����߂̌�A�|�Œ��߂�v�Ȃǂł���B�u�h�g�v�����鎞�ɂ̓��T�r������Ƃ����̂́A���T�r�͌Â����狛�ł�������p�����Ƃ����Ă�������ł���B

�@�u�����̂����_�l�͂ǂ�����d�������Ă��邩��A���ݖ��͂���܂���B���q����ɖ���������Ȃ�āA����Ȏ���Ȃ��Ƃ͂����܂���B�v�Ƃ��������E�l�̘b�����c���Ă��邻���ł���B�܂��A�����͍��킹�|�ɂ͍����͓���Ȃ��������̂��������B

�@���肸���́A�������Ȃ������ƁA�s��̉���X�̑o���ŏ����Ă������A�命���̏��������ɂ����͉̂���X�̂��̂ł������B���Ƃ��ƍ]�˂̂����́A��������i��������ꂽ����S���Ŕ�������j��A���䔄��̒���ȐH�ו��ŁA�������͂��炩���߂����������ĕ��ׂĂ����A�q�͂�������D���Ȃ��̂�I��ł܂B

�@����X�܂��\���鍂���������́A�����闿���`���ō��~�ɋq���グ�A�����ɗ������^�э��ނ��̂ł������B�������āA�����l�Ƌq�͒��ڊ�����킹�邱�Ƃ͂Ȃ��B�Ƃ��낪�A���䉮�̂��܂�̗��s�Ԃ�ɁA�X�܍\���̂������̂ق����}������悤�ɂȂ�A�X�ɉ���݂�����A�X���ɉ���炵���ꏊ��������肵���B�����āA�X�܂��\���邷�����ɂ����Ă��A�����l�Ƌq�Ƃ������������ƂƂȂ�A���ꂪ��ɁA���肸�����̂���܂�̃J�E���^�[�`���ɂȂ����̂��Ƃ����B

�@���肸���́A�������A�ꖖ�̉���ł������X�ł��A�����鏤�i�ł����āu�O�ŐH�ׂ���́v�A�u�����ĐH�ׂ���́v�Ƃ��Đl�X�Ɏ����ꂽ�B

�@�]�ˎ���ȗ��̓`���ł������I�V�̂������≮��X�́A���̌�A�q����̖�肨��ь�ʈ��S�̌��n���炵�����ɓ�������A���ʓI�ɁA�����l�̒���X�܍\���̂��������A�������̎嗬�ɂȂ����B���̂悤�Ȗ�ŁA���肸���������a�H�̕��ނɑ�����̂́A���������w�i�ɂ��悤���B�����́A�����E�����E�������蕨�ɂ����]���i���e�n�ɂł��A�]�˂̐̂̏����̐H�ו��̕��͋C�����߂�����悤���B

�@���ƂƂ��ɓ`���������y�����i�i���Y�V�j�́A���͓s�s���ł͂قƂ�nj���ꂸ�A�n���ɂ��낤���Ďc�邾���̂悤���B

���Ɉ�鶂́A�ޗǎ��ォ��L�^�ɏo�Ă���̂����A�_�a�Ƃ��M�l�ւ̌���Ƃ��ŏ����̐H�ו��ł͂Ȃ������������A���Z��齂͖����ېV�����ɂ��Ĕp��Ă��܂��A�×�����̐��@��m��l���₦�ċv�����Ƃ����B

�@�����́A�s�s���͂��Ƃ��n���ł��g�n���̓��h�̊T�O������Ă��܂��A�n���̓��̌�y���ł������i���Y�V�͎���ɖY�ꋎ���A��N�ȏ㑱�����H�������������낤�Ƃ��Ă���B

�@�A���̃i���Y�V�𖼎Y�Ƃ��Ă��鏊������������܂����B���ɂ�����Ǝv���܂����E�E�E

�y���ܐ�z���ꌧ�����S���ؑ�

�y�F���z�O�d���어�K�S�I�A�a�̎R���V�{�s

�y�]�̐�z�L�����o�O�S��ؑ�

�@�K���ɂ��A�A���̃i���Y�V�̍��������L�̃z�[���y�[�W�ɏo�Ă��܂����̂ł����������B

�uSEKIHARA'S home page�@�����}�������߂��v���g�������ł����ĂȂ��h���g�����Ȃ����h���g���Ȃ���h

�����S�ʂɂ��ẮA������w�����̎��T�x�i�É��s��������|�����̃y�[�W�j�łǂ����B

�Q�l���F�u�����̗��j��K�˂�v�������q�A1999��g�V���i�V�ԔŁj