*ベートーベン「バイオリン協奏曲ニ長調」*

update:2003/05/23

☆「創作曲と音楽評」の目次に戻る☆

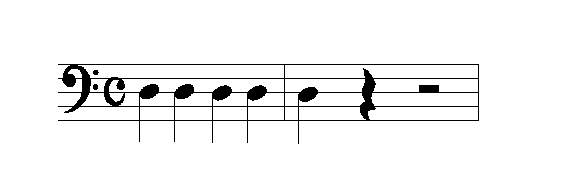

この曲との出会いは、中学生の時の音楽科の副教材に、「ベートーベン『バイオリン協奏曲ニ長調』」として次のようなわずか4小節のメロディが出ていたのを見たときだった。この曲の第1楽章第2主題である。([譜1])

[譜1]

この旋律に「幸福に満ちた明るい曲」という説明がついていて、これがいわばわたしへの「刷り込み」になり、それ以来、幸福という言葉を見ると、わたしはこのメロディを思い出す。ほとんど音階に近いこの旋律の、単純で美しい、それでいて深い趣きはこの曲全体の象徴である。

思い出話になって恐縮だが、実際に全曲をちゃんと聴いたのは十代後半、約40年前だろう。具体的にはいつのことか覚えていないが、今手元にあるこの曲のスコア(総譜・音楽之友社)が昭和38年発行となっているから、推し量るとそうなる。当時のわたしは経済的困難もあって、レコードプレーヤを買って音楽鑑賞などという当時としてはおしゃれな趣味を持てなかった。おもな音楽メディアはテレビとラジオで、音楽番組の次回の放送予告を見ては予告された曲のスコアを柳橋のヤマハビルで購入し、予習していたのである。当時作曲家志望(!)だったわたしには、楽譜だけで想像した曲が実際にはどう演奏されるか、とても興味深いことだったのだ…。

さて、ベートーベン「バイオリン協奏曲ニ長調」であるが、多くのバイオリン協奏曲のなかでも名曲中の名曲とされる。わたしもそう思う。その理由はやはり第1楽章の持つ重厚さと美しさであろう。他の、例えばメンデルスゾーンや(わたし個人としては第2位の)ブラームスのバイオリン協奏曲も彼特有の重厚さはあり、美しくもあるが、どちらもベートーベンには及ばない。メンデルスゾーンのそれは美しくはあるが重厚さはほとんどない。わたしがクラシックで重厚さを重要視するのは、第1にそれが聴く人のメンタルな部分に直接働きかけるからであり、第2にクラシック以外の音楽にはそれが希薄だからである。

冒頭に掲げた第1楽章第2主題の美しさは格別である。実際の演奏では、初めの管弦楽前奏部分で管楽器の合奏で現れ、次に弦楽合奏が短調で繰り返す。次に独奏バイオリンが登場してからは、やはり長調での管楽器の合奏と短調での弦楽合奏で現れ、それを独奏バイオリンが三連符で彩るという形を取っている。独奏バイオリンがこのメロディを演奏するのは意外にもコーダの中のただ一度だけである。華々しいカデンツァを終えた独奏バイオリンがまたオーケストラの世界に戻ってきて最初に弾くのがこの[譜1]のメロディである。ここでの第2主題は全楽章中もっとも美しい。そしてそのままクレッシェンドして第1楽章は終わる。

第1楽章でのもうひとつのこの曲の美しさは、独奏バイオリンの流れるような三連符と16部音符である。それはバイオリンの名曲によくある技巧的なものでもなく、装飾的というよりは旋律的である。しかし旋律としてまとまっているのではなく、まさしく流れるように聞こえる。三連符の流れも16部音符の流れも、スラーのある部分とない部分は半々であるが、どちらも美しい。本来、「バイオリン協奏曲」というものは、このようにバイオリンが映えなくてはいけない、バイオリンがオーケストラを従えていなくてはならない…、そう思わせてくれる。

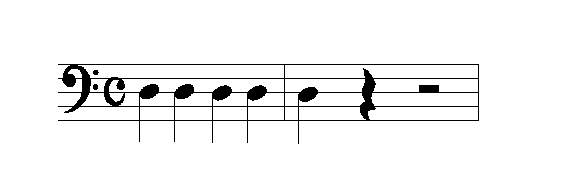

そして、見事!というほかないのが、ベートーベン得意の「モチーフ」(動機:音楽形式を構成する最小単位)の処理である。この曲では第1楽章冒頭のティンパニによって表わされる5つの音がモチーフとなってまさに全楽章を支配する。([譜2])

[譜2]

第1主題と第2主題を結び付けている(どちらもこのモチーフを「伴奏」にしている)のも、展開部で徹底的に展開されているのもこのモチーフである。緊密さにおいては有名な「第5交響曲・第1楽章」の「運命のモチーフ」に譲るものの、その単純さにおいてこれ以上のものはないだろう (この2つのモチーフは似ているといえなくもない…)。

この曲の「欠点」としてよく挙げられるのが「第1楽章の展開部中の再現部の(後半の)繰り返し」である。これがあるため、掲示部と展開部の境目が曖昧になり、楽章全体が約20〜25分と長大にり、印象が散漫になるのである。しかし他方この部分があるお陰であの美しい第2主題が何度も聴けるのだ。これはベートーベン自身がこの主題を重く見ていたからではないか。第1主題は他のベートーベンの曲によくある動機的な構成を持っていて、それは展開部の後半で十分発展させられているが、第2主題の方は動機的というよりは旋律的であり、これを「展開する」のではなく「繰り返す」ことによってその存在意義を主張させているのだといえる。従って上に述べた「欠点」はその意味では欠点ではなく、この曲の好きな人にとっては「魅力」でさえあるのだ。特に「展開部中の第2主題」の確保(主題を再度繰り返すこと)がフォルテシモで行なわれるのがたまらなくいい!(掲示部での確保はピアニシモなのである)

第2楽章は「ラルゲット」(Larghette)という速度標語が付けられた緩徐楽章である。初めに弦楽器で主題が奏され、そのあといくつかの変奏が続くが、この楽章での独奏バイオリンは徹底的に装飾的かつ甘美である。これは第1楽章が重厚かつメロディックであったのと対照的であり、このあとの第3楽章のロンドと相まって全体の構成を有機的にしているといえる。第2、第3楽章とも第1楽章の重厚さを開放するかのように作られており、その意味でもこの曲全体の中での第1楽章の比重の大きさが際立っている。ただ三楽章形式の協奏曲にはそのように作られているものが多いから、この曲だけの特徴ではないが、この曲ではそのことが著しい。

今も述べたが第3楽章は、いかにもロンドらしい(何度も繰り返されそうな)軽快なリズムの主題から始まる。ロンド形式はA−B−A−C−A−B−Aという順に3つの主題が現れるが、このうちのCに当る主題はやや特異である。aa’aa’ba”ba”の(変則)二部形式32小節のいかにも甘い旋律でベートーベンにしては珍しいかもしれない(これを始めて聴いた時から、昔、小学校の音楽科で習った「花売り」というベートーベンの歌曲に似ているなという印象を持っている。どちらも8分の6拍子である)。

いずれにしても第3楽章は、第1楽章で任務を終えたバイオリンが自らを解放するかのように軽快で楽しいステップを踏みながら全曲を締めくくっている。

参考書:

スコア「BEETHOVEN VIOLIN CONCERTO D-major Op.61」音楽之友社(OGT 30)

持っているCD:

東芝EMI CC30-9010

[イツァーク・パールマン(ヴァイオリン),

フィルハーモニア管弦楽団,

カルロ・マリア・ジュリーニ(指揮)]

持っている録音テープ:

NHK-FM「ミュージックプラザ第1部」(2003/02/27放送?)より

[アンネ・ゾフィー・ムター(バイオリン),

ニューヨーク・フィルハーモニック,

クルト・マズア(指揮)]

☆このページのトップに戻る☆

☆「創作曲と音楽評」の目次に戻る☆