|

丂栚師

丂CARAVANSERAI丗帺変偲偄偆搒巗

侾丂摦暔偺乽棙屓/棙懠乿峴摦

俀丂亙棙屓揑側堚揱巕亜棟榑

俁丂惗惉巕偺椃乗乗乗亙屄偺婲尮亜偺栤偄

係丂嫟惗宯偲偟偰偺屄懱乗乗乗屄懱惈偺婲尮

俆丂亙憂憿庡偵斀媡偡傞幰亜乗乗乗庡懱惈偺婲尮

俇丂亙偐偗偑偄偺側偄屄亜偲偄偆姶妎乗乗乗帺屓堄幆偺婲尮

俈丂桿榝偺帴応乗乗乗僄僋僗僞僔乕榑

丂丂僥儗僆僲儈乕偺奐曻宯乗乗乗屄偺帺屓楐奐揑側峔憿

丂丂暥專

曗榑侾丂亙帺変偺斾妑幮夛妛亜僲乕僩

曗榑俀丂惈尰徾偲廆嫵尰徾乗乗乗帺変偺抧暯慄

偁偲偑偒

CARAVANSERAI丗帺変偲偄偆搒巗

恖娫偺楌巎偺拞偱嵟戝偺帠審偼偙偺亙搒巗亜偺敪惗偲偦偺庡懱壔偱偁傞丅

惗柦偺楌巎偺拞偱偙偺亙搒巗亜偺宍惉偲斾掕偟偆傞帠審偼丄亙屄懱亜偲偄偆戞俀師揑側廤廧宯偺弌尰偲丄偦偺亙庡懱壔亜偱偁傞丅

侾丂摦暔偺乽棙屓/棙懠乿峴摦

丂偙偺傛偆側摑堦棟榑傪揙掙偝偣傞偲丄摦暔偨偪偺峴摦傗帒幙傗娭學傪媶嬌偵巟攝偟偰偄傞摦場偼堚揱巕偨偪偱偁傝丄屄懱偼堚揱巕偑惗懚偟憹怋偡傞偨傔偺亙惗懚婡夿亜偵偡偓側偄偲偄偆尒曽偲側傞丅偙偺傛偆偵幮夛惗暔妛偺榑棟傪揙掙偟偨宍懺偑丄僪乕僉儞僗偺亙棙屓揑側堚揱巕亜棟榑偱偁傞丅乮俹俀侽乯

仺乽斀榑偟偑偨偄乿棟榑偵傕傒偊傞偑偼偨偟偰偦偆側偺偐丠

俀丂亙棙屓揑側堚揱巕亜棟榑

丂僪乕僉儞僗傕僪乕僉儞僗偺巀摨幰傕傑偨斸敾幰傕丄亙棙屓揑側堚揱巕亜棟榑偼丄屄懱偺乽棙屓庡媊乿傪崻嫆偯偗傞傕偺偲偟偰偄傞偑丄偙傟偼惓偟偄偩傠偆偐丠

丂亙棙屓揑側堚揱巕亜偲偄偆帇妎偺棟榑揑側堄枴偼丒丒丒

嘆乽棙屓/棙懠乿偲偄偆乽椣棟乿偺婎杮奣擮傪偢傜偟偰婯掕偟偰傒偣傞偙偲傪偲偍偟偰丄偙偺暘椶偑丄乮偮傑傝乽垽偲僄僑僀僘儉乿偲偄偆栤戣偑丄乯偙傟傪掕媊偡傞弨嫆庡懱偺悈弨偲丄愗抐慄偺堷偒曽偺岠壥偵懠側傜側偄偲偄偆偙偲傪嬶懱揑偵柧傞傒偵偩偟偰偟傑偆偙偲偱偁傞丅

嘇傢傟傢傟偺乽屄乿偺杮尮惈丄individuality偲偄偆帺柧壔偝傟偨恄榖傪夝懱偟丄屄懱偑偦傟帺懱攈惗揑偱偁傞偙偲傪帠幚揑偵柧妋壔偡傞偙偲傪偲偍偟偰丄亙屄偺婲尮亜偲屄偺懚棫偺婡惂偲偄偆栤戣偺傑偊偵傢傟傢傟傪棫偨偣偰偟傑偆偙偲偵偁傞丅

俁丂惗惉巕偺椃乗乗乗亙屄偺婲尮亜偺栤偄

丂乽屄懱乿偲偄偆傕偆傂偲偮偺惗柦偺掕嵼偺宍丄傢傟傢傟帺恎偱傕偁傞懚嵼偺宍偺婲尮偲偄偆栤戣偑丄惗惉巕偲偄偆堦憌尨揑側偐偮晛曊揑側惗柦偺宍偺帇嵗偐傜丄夵傔偰帺柧偱側偄栤戣偲偟偰採婲偝傟傞丅乮俹俆侾乯

係丂嫟惗宯偲偟偰偺屄懱乗乗乗屄懱惈偺婲尮

丂偙偺悢愮擭棃丄偲傝傢偗嵟嬤偺悢昐擭偺娫丄傢傟傢傟偺乽帺変乿偺愨懳惈偲偄偆橖枬側晄岾側旤偟偄尪憐傪帺暘偠偟傫偺忋偵愜傝曉偟偰憹怋偝偣傞偙偲偲側傞偙偺恎懱揑屄偲偄偆埵憡偼丄傢傟傢傟偺幚懱偱偁傞偙偺廳憌偟楢娭偡傞嫟惗宯偺堦偮偺拞娫揑側桳婜偺廤廧憡偱偁傞丅乮俹俈俁乯

俆丂亙憂憿庡偵斀媡偡傞幰亜乗乗乗庡懱惈偺婲尮

丂亙庡懱亜偑僥儗僆僲儈乕偲偟偰慖戰偡傞偙偲偺偱偒傞俀偮偺曽岦丄媮怱壔偲墦怱壔偲偼丄僥儗僆僲儈乕揑側庡懱惈偺妉摼偺崻嫆偦傟帺懱偵傛偭偰丄尨揑偵摨帪偵梌偊傜傟偰偄傞偐傜偱偁傞丅

俇丂亙偐偗偑偄偺側偄屄亜偲偄偆姶妎乗乗乗帺屓堄幆偺婲尮

丂偮傑傝亙帺屓堄幆亜偼堦斒偵丄懠偺屄懱偲偺幮夛揑側娭學偵偍偄偰斀徠揑偵宍惉偝傟傞偑丄偦偺暥柆偲側傞幮夛娭學偑丄偙偺傛偆偵乽屄懱幆暿揑乿偱偁傞帪偵偼偠傔偰丄偦傟偼傢傟傢傟偵傒傞傛偆側丄偐偗偑偄偺側偄傕偺偲偟偰偺亙帺変亜偺姶妎傪宍惉偡傞傕偺偲側傞偩傠偆丅

俈丂桿榝偺帴応乗乗乗僄僋僗僞僔乕榑

|

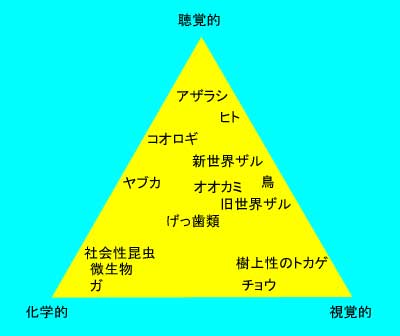

| 恾俈丏俀丂屄懱娫偺姶妎僠儍僱儖偺憡懳揑側廳梫惈[Wilson] |

丂怷傗憪尨傗僐儈儏乕儞傗搒巗偺嬻娫偱傢傟傢傟偺恎懱偑懱尡偟偰偄傞偁偺宍忬偡傞偙偲偺偱偒側偄朅棫偪偼丄摨庬傗堎庬偺僼僃儘儌儞傗傾儘儌儞傗僇僀儘儌儞偨偪丄帇妎揑丄挳妎揑側偦偺摍壙暔偨偪偺椡偵偝傜偝傟偰偁傞偙偲偺湌崨丄懠側傞傕偺偨偪偺椡偺帴応偵嶌梡偝傟丄屇傃偐偗傜傟丄桿榝偝傟丄怹摟偝傟偰偁傞偙偲偺愴溕偺擛偒傕偺偱偁傞丅

丂丂僥儗僆僲儈乕偺奐曻宯乗乗乗屄偺帺屓楐奐揑側峔憿

丂屄懱傪帺屓栚揑偲偟偰棫偰偰傒傞偐偓傝丄偦偺惗偒傞偙偲偺乽栚揑乿偼偼偨偩娊婌傪宱尡偡傞偙偲偵偁傞丅偦偟偰偙偺娊婌偺偡傋偰偼丄乲偁傞偄偼偦偺傎偲傫偳偺庡梫側傕偺偼丄乴摨庬傗堎庬偺懠幰偨偪偺惗傗惗怋偺摴嬶偲偟懳徾偲偟儊僨傿傾偲偟偰帺屓傪曻壓偡傞偙偲偵偟偐側偄偙偲傪傒偰偒偨丅惈偑偦偆偱偁傝丄僕儍儞僰丒僟儖僋偑偦偆偱偁傝丄儅僓乕丒僥儗僒偑偦偆偱偁傝丄亙壴偺壓偵偰弔巰側傓亜偲偄偆帺屓旍椏壔婅朷偑偦偆偱偁傞丅偳偺懠幰傕傢傟傢傟偺屄偲偟偰偺惗偺栚揑傪寛掕偟側偄偟丄偳偺懠幰傕傢傟傢傟偺屄偲偟偰偺惗偺栚揑傪寛掕偡傞偙偲偑偱偒傞丅偙偺柍崻嫆偲旕寛掕偲僥儗僆僲儈乕偺奐曻惈偲偑丄傢傟傢傟偑屄偲偟偰帺桼偱偁傞偙偲偺宍幃偲撪梕傪嫟偵寛掕偟偰偄傞丅

丂丂暥專

曗榑侾丂亙帺変偺斾妑幮夛妛亜僲乕僩

曗榑俀丂惈尰徾偲廆嫵尰徾乗乗乗帺変偺抧暯慄

偁偲偑偒

|