|

仭婥棳偺柭傞壒

彉丂乽嫟摨懱乿偺偐側偨傊

嘥丂僇儔僗偺梊尵丂乗丂恖娫庡媊偺斵娸

嘦丂乽悽奅傪巭傔傞乿丂乗丂亙柧濔偺悌亜偐傜偺夝曻

嘨丂乽摑嫐偝傟偨嬸乿丂乗丂堄巚傪堄巚偡傞

嘩丂乽怱偺偁傞摴乿丂乗丂亙堄枴傊偺慳奜亜偐傜偺夝曻

寢丂崻傪傕偮偙偲偲梼傪傕偮偙偲

丒椃偺僲乕僩偐傜

崪偲傑傏傠偟乮儊僉僔僐乯

僼傽儀乕儔偺錕錘乮僽儔僕儖乯

帪娫偺側偄戝棨乮僀儞僪乯

丒岎嬁偡傞僐儈儏乕儞

岎嬁偡傞僐儈儏乕儞

怓嵤偺惛恄偲扙怓偺惛恄丂乗丂嬤戙崌棟庡媊偺媡愢

怓懄惀嬻偲嬻懄惀嬻丂乗丂摟揙偺嬌偺揥奐

惗偒傞偙偲偲強桳偡傞偙偲丂乗丂僐儈儏乕儞庡媊偲偼側偵偐

弌夛偆偙偲偲巟攝偡傞偙偲丂乗丂梸媮偺夝曻偲偼側偵偐

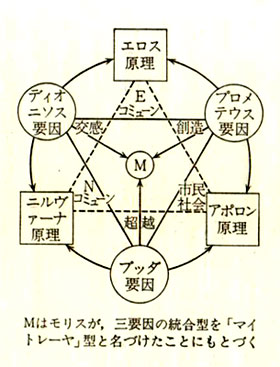

僄儘僗偲僯儖償傽乕僫丂乗丂巒尨傊偺夞婣偲枹摜傊偺廩堨

僾儘儊僥僂僗偲僨傿僆僯僜僗丂乗丂傢傟傢傟偺乽帪乿偺偒傜傔偒

丂

丂

仭婥棳偺柭傞壒

彉丂乽嫟摨懱乿偺偐側偨傊

侾丂儔僇儞僪儞偺帹

幐傢傟偨姶惈丅乽偨偲偊偽儔儞僟儉偵嶶棎偡傞惎偺孮傟偐傜丄揤嬻偄偭傁偄偵偔偭偒傝偲峔憿壔偝傟偨惎嵗偲丄偦偺嵤側偡暔岅偲傪揥奐偡傞屆戙偺恖乆偺姶惈偲棟惈偼丄偳偺傛偆側柧濔偝偺彅師尦傪傕偭偰偄偨偺偐丅乿

旤偑傑偊偵偁傞

旤偑偆偟傠偵偁傞

旤偑忋傪晳偆

旤偑壓傪晳偆

巹偼偦傟偵偐偙傑傟偰偄傞

巹偼偦傟偵傂偨偝傟偰偄傞

庒偄擔偺巹偼偦傟傪抦傞

偦偟偰榁偄偨擔偵

偟偢偐偵巹偼曕偔偩傠偆

偙偺偆偮偔偟偄摴偺備偔傑傑*

* Walk Quietly The Beautiful Trail

; Lyrics

and Legends of the American Indian,Hallmark

Editions, 1973, p. 49.

俀丂巼梲壴偲栞

懡條惈傪擣傔傞嫟摨懱偲榖偟崌偄偵傛傞嫟摨懱

俁丂儅僎僀偲僥僉乕儔

僪儞丒僼傽儞偺嫵偊偺妀丂 kiryu3.jpg

乗乗乗傢偟偵偲偭偰偼丄怱偺偁傞摴傪曕偔偙偲偩偗偩丅偳傫側摴偵偣傛丄怱偺偁傞摴傪側丅偦偆偄偆摴傪傢偟偼椃偡傞丅偦偺摴偺傝偺偡傋偰傪曕傒偮偔偡偙偲偩偗偑丄偨偩傂偲偮偺壙抣偺偁傞徹側偺偩傛丅偦偺摴傪懅傕偮偑偢偵丄栚傪尒傂傜偄偰傢偟偼椃偡傞丅

丂偙偺偙偲傪愢柧偟偰僪儞丒僼傽儞偼偮偓偺傛偆偵尵偆丅

乽抦幰偼峴摦傪峫偊傞偙偲偵傛偭偰惗偒傞傕偺偱傕側偔丄峴摦偦偺傕偺廔偊偨帪峫偊傞偩傠偆偙偲傪峫偊傞偙偲偵傛偭偰惗偒傞傕偺偱傕側偔丄峴摦偦偺傕偺偵傛偭偰惗偒傞偺偩丄偲偄偆偙偲傪偍慜偼傕偆抦傜偹偽側傜傫丅抦幰偼怱偺偁傞摴傪慖傃丄偦傟偵偟偨偑偆丅偦偙偱斵偼柍怱偵挱傔偨傝傛傠偙傫偩傝徫偭偨傝傕偡傞偟丄傑偨尒偨傝抦偭偨傝傕偡傞丅斵偼帺暘偺恖惗偑偡偖偵廔傢偭偰偟傑偆偙偲傪抦偭偰偄傞偟丄帺暘偑懠偺傒傫側偲摨條偵偳偙傊傕峴偐側偄偙偲傪抦偭偰偄傞丅乿

乽僥僉乕儔偺嶌傜傟側偄偲偒偵儅僎僀偺壴偼嶇偔傛偆偵丄嫄戝側堚愓偺偮偔傜傟側偄偲偙傠偵惗偺廩幚偼偁偭偨偐傕偟傟側偄偲巚偆丅乿

嘥丂僇儔僗偺梊尵丂乗丂恖娫庡媊偺斵娸

|

乽悽奅乿偐傜偺挻墇

乮斵娸壔乯 |

|

亙悽奅亜傊偺撪嵼

乮梈懄壔乯 |

|

亙悽奅亜偐傜偺挻墇

乮庡懱壔乯 |

|

乽悽奅乿傊偺撪嵼

乮崯娸壔乯 |

|

|

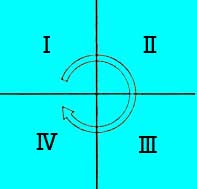

戞侾恾丂庡戣偺嬻娫 |

|

憪偺偙偲偽丒嫑偺偙偲偽

偍偦傟傞擻椡

崌棟惈偺幙偺憡堘

乽媅恖朄乿埲慜

乽僪儞丒僼傽儞偑惗偒偰偄傞偺偼丄偙偺傛偆側僸僩偲儌僲傊偺懚嵼偺攔懠揑嬫暘埲慜偺帺慠偲恖娫偲偑摟柧偵岎棳偡傞悽奅偱偁傞丅偦偆偱偁傟偽偙偦丄斵傜偵恊偟偄悽奅偺偁傞晹暘偺備偑傒傗堎曄傪丄慡懱偺丄偮傑傝帺屓帺恎偺昦偲偟偰偨偩偪偵姶庴偟偰堌傟傞偺偩丅乿

僶儀儖偺搩偺恄榖

乽恄榖偵偼暥柧壔偝傟偨恖娫偺丄傂偦偐側帺屓慳奜偺姶妎偺傛偆側傕偺偑偙傔傜傟偄傞傛偆偵巚傢傟傞丅乿

乽尨弶揑丄晛曊揑偺岎怣擻椡偺憆幐乿

乽傢傟傢傟偺帹偼尵岅傊偲慳奜偝傟偰偄傞乿

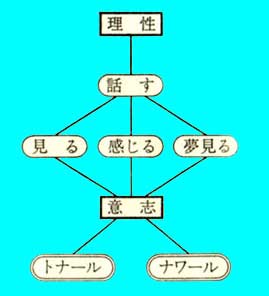

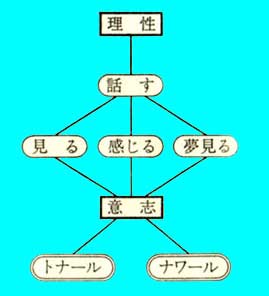

亙僩僫乕儖亜偲亙僫儚乕儖亜

戞俀恾丂婸偔慇堐偺敧偮偺寢愡揰

嘦丂乽悽奅傪巭傔傞乿丂乗丂亙柧濔偺悌亜偐傜偺夝曻

婥棳偺柭傞壒

壒偺側偄巜婗幰

僪儞丒僿僫儘偑摢偱嵖傞

乽嬤戙幮夛偺恖娫偑偐傟傜僀儞僨傿僆偺惗偒傞悽奅傪尒傞偙偲傪偣偢丄奜柺惈偵娨尦偟偰側偑傔傞偙偲偱斵傜傪撈抐揑偵徕彫壔偟偰偄傞偺偲偍側偠偵丄僪儞丒僿僫儘偼暥帤偺悽奅傪徕彫壔偡傞丅乿

乽庺弍巘僪儞丒僼傽儞偼庺弍偺悽奅傪愨懳壔偼偟側偄丅偟偐偟僇僗僞僱僟偼嬤戙棟惈偺悽奅傪愨懳壔偡傞丅乿

庺幰偲抦幰

悽奅傪巭傔傞

帺屓偺惗偒傞悽奅偺帺柧惈傪夝懱偡傞

柧濔偺悌

乽恖娫偑抦幰偲側傞搑忋偵偼係偮偺帺慠偺揋偑偁傞偲偄偆丅乿

乽戞堦偑亙嫲晐亜丄戞擇偑亙柧濔亜丄戞嶰偑亙椡亜丄戞巐偑亙榁偄亜乿

懳帺壔偝傟偨柧濔偝

亀乽柧濔乿偼悽奅偵撪杤偟丄亙柧濔亜偼乽悽奅乿傪挻偊傞丅

栚偺撈嵸

徟揰傪崌傢偣側偄尒曽

亀傢傟傢傟偑傆偩傫乽尒偰乿偄傞傕偺偼丄偳傫側偵悽奅偺堦晹偵偡偓側偄偐亁

塮夋偺僄僺僜乕僪傛傝

乽亙徟揰偺偁傢偣側偄尒曽亜偲偼丄梊婜偣偸傕偺傊偺帺桼側峔偊偩丅乿

乽偟側偄偙偲乿

偹偢傒偲庪恖

憢偼帇妎傪斀揮偡傞

嘨丂乽摑嫐偝傟偨嬸乿丂乗丂堄巚傪堄巚偡傞

堄巚偼帺暘偵楐偗栚傪偮偔傞

乽悽奅傪巭傔傞乿偲偄偆偙偲傪傆傝偐偊偭偰妋擣偡傞偲

侾丂惗柦懱偲偟偰傢傟傢傟偺偟偖偝傗偙偲偽傪偲偍偟偰偺奜奅偲偺偐偐傢傝曽偼丄偁傞幮夛偺惉堳偲偟偰惉挿偡傞夁掱偺拞偱丄摿掕偺宆偳傝傪傕偭偰埨掕偟偰偔傞丅

俀丂偙偺傛偆側奜奅偲偺娭學惈偺摿掕偺宆偳傝偺椉柺偲偟偰丄偦偺屌懱偺乽悽奅乿偲乽帺屓乿偲偑丄挶偮偑偄偺傛偆偵憃懳偟偰懚棫偟偰偄傞乮偙傟傪僪儞丒僼傽儞偼亙僩僫乕儖亜偲屇傇乯丅

俁丂偙偺摿掕偺乽悽奅乿佁乽帺屓乿偺僙僢僩偼丄偄偭偨傫僙僢僩丒傾僢僾偝傟傞偲丄偦傟帺懱偺帺屓姰寢揑側乽柧濔偝乿偺偆偪偵嬅屌偟丄惗柦懱偺壜擻惈傪嬊尷偟偰偟傑偆乮乽抆傝indulgence偲偟偰偺乽柧濔乿乯丅

係丂乽悽奅傪巭傔傞乿偲偼丄偙偺傛偆偵偁傜偐偠傔僾儘僌儔儈儞僌偝傟偨乽悽奅亖乽帺屓乿偺偁傝曽傊偺屌拝偐傜偺帺屓夝曻乮 de-programming乯偵懠側傜側偄丅

俆丂偦傟偼丄帺屓偺側偢傫偱偄傞偟偖偝傗偙偲偽偵傛傞堄枴偯偗偺愨偊傑側偄棳傟傪幷抐偟乮 ausschalten乯丄乽悽奅乿偺帺柧惈傪偮偒偔偢偡偙偲偵傛偭偰偊傜傟傞丅

俇丂偦傟偼偝偟偁偨傝偼尵岅惈偺悈弨偵偍偄偰昞徾偝傟偰偄傞偑乮乽帺暘偲偺懳榖傪巭傔傞偙偲乿乯丄恎懱惈偺悈弨偵傑偱堦斒壔偝傟偰偼偠傔偰丄崻掙偐傜偺帺屓擣幆偲帺屓夝曻偺尨棟偲側傝偆傞乮乽偟側偄偙偲乿乽惗妶偺宆傪偙傢偡偙偲乿乯丅

乽悽奅乿傊偺亙抆傝亜偵漢峈偡傞奣擮偲偟偰亙堄巚亜 will傪偍偔乮僪儞丒僼傽儞乯

仺乽恖娫偲悽奅傪傓偡傇恀偺偒偢側乿

帺暘偺椡偐傜恎傪庣傞弢

巰偺僐儞僩儘乕儖

侾丂傢傟傢傟偺屄恖揑側亙惗亜偲偼丄傢傟傢傟偺幚幙 materia偱偁傞塅拡偦偺傕偺偑丄堦掕偺巇曽偱嬅廤偟偰屄懱壔偟偨宍懺

forma偵懠側傜側偄丅傢傟傢傟偼幚幙 materia偲偟偰偼塱墦偱偁傝丄宍懺forma偲偟偰偼桳尷側懚嵼偱偁傞丅偄偄偐偊傟偽亙僫儚乕儖亜偲偟偰偼塱墦丄亙僩僫乕儖亜偲偟偰偼桳尷側懚嵼偱偁傞丅乽亙僩僫乕儖亜偼抋惗偲嫟偵偼偠傑傝丄巰偲嫟偵廔傢傞丅偟偐偟亙僫儚乕儖亜偼廔傢傞偙偲偑側偄丅亙僫儚乕儖亜偵偼尷奅偑側偄偺偝丅乿

俀丂偟偨偑偭偰傢傟傢傟偺屄恖揑側亙巰亜偲偼丄傢傟傢傟偺幚幙偑宍懺傪偙偊偰奼嶶偟偰備偔偙偲偱偁傞丅僪儞丒僼傽儞偼帺暘偺懅巕儐儔儕僆偺巰傪丄偙傫側傆偆偵尒傞丅乽懅巕偺柦偑暘夝偟偰摟柧側柖偺傛偆偵偦偺尷奅傪挻偊偰奼偑偭偰備偔丅乿

屆偄弢偑巊偊側偔側傞

晳偄崀傝傞梼

晽偺悂偔応強

乽忋徃偲壓崀傪帺桼偵僐儞僩儘乕儖偡傞椡側偺偩丅乿

嘩丂乽怱偺偁傞摴乿丂乗丂亙堄枴傊偺慳奜亜偐傜偺夝曻

夞廂偝傟側偄巐廫擭

桯楈偨偪偺摴

惗偒傞偙偲偺堄枴傪偦偺応偱撪嵼壔偡傞両

亙堄枴傊偺慳奜亜偐傜偺夝曻

巐偮偺揋丒巐偮偺愴偄

寢丂崻傪傕偮偙偲偲梼傪傕偮偙偲

傢傟傢傟偺栤偄仺幏拝偡傞傕偺偺側偄惗妶偲偼丄帺桼偩偑偝傃偟偄傕偺偱偼側偄偺偐丠

仺亙崻傪傕偮偙偲偲梼傪傕偮偙偲亜慡悽奅傪傆傞偝偲偲偡傞偙偲

丂僒儖僩儖偼亀懚嵼偲柍亁戞巐晹偺強桳榑偵偍偄偰丄強桳偲強桳尃傪嬫暿偟丄擣幆偵傛傞悽奅偺強桳丄垽晱偵傛傞彈懱偺強桳丄妸憱偵傛傞愥尨偺強桳丄搊捀偵傛傞晽岝偺強桳丄傪尨宆揑側斖椺偲偟偰暘愅偟偰偄傞丅偦傟偼強桳偺杮尮傪栤偆偙偲傪偲偍偟偰丄擔忢揑側強桳偺娤擮傪夝偒曻偭偰偔傟傞丅

丂恖娫傪帺慠偐傜偒傝偼側偟偙傟偲懳棫偡傞偙偲偱偨懢弶偵傒偢偐傜偺崻傪抐偭偰偒偨宆偺暥柧偺塣柦偼丄昁慠揑偵恖娫憡屳傪傕偒傝偼側偟暻傪傔偖傜偟崌偆偙偲偩丅偦傟偼嫟摨懱偑偨偑偄偵丄偦偟偰偦偺嵟廔揑偵嵶暘壔偝傟偨偐偨偪偲偟偰偺嬤戙巗柉幮夛偵偍偄偰偼傂偲傝傂偲傝偺屄恖偑偨偑偄偵丄亙懠幰亜偨偪偺偆偪偵傒偢偐傜偺慳奜偟偰偒偨亙帺慠亜偺憡杄傪丄偡側傢偪傛偦傛偦偟偝偲偟偰偺暔揑側椡偺偡偑偨傪傒偲傔崌偆偐傜偩丅

偦偟偰偙偺傛偆側娭學惈偺尨懃偵傛偭偰懚棫偡傞楌巎揑乽悽奅乿偺偆偪偵傢傟傢傟偑惗偒偮偯偗傞偐偓傝丄旘隳偡傞亙梼亜偺捛媮偑惗妶偺亙崻亜偺慳奜偱偁傝丄偝偝傗偐側亙崻亜傊偺幏拝偑忈暻側偒亙梼亜偺抐擮偱偁傞偲偄偆丄擇棩攚斀偺抧暯偼挻偊傜傟側偄丅

丒椃偺僲乕僩偐傜

崪偲傑傏傠偟乮儊僉僔僐乯

僼傽儀乕儔偺錕錘乮僽儔僕儖乯

帪娫偺側偄戝棨乮僀儞僪乯

丒岎嬁偡傞僐儈儏乕儞

岎嬁偡傞僐儈儏乕儞

怓嵤偺惛恄偲扙怓偺惛恄丂乗丂嬤戙崌棟庡媊偺媡愢

怓懄惀嬻偲嬻懄惀嬻丂乗丂摟揙偺嬌偺揥奐

惗偒傞偙偲偲強桳偡傞偙偲丂乗丂僐儈儏乕儞庡媊偲偼側偵偐

儅儖僋僗偑尰偵偁傞傛偆側楯摥傪丄恖娫偺惗嶻揑側妶摦偺杮棃偺巔偱偼側偔丄慳奜偝傟偨楯摥偲偟偰偲傜偊偐偊偦偆偲偟偨偺偼丄妶摦偑偦傟帺懱偲偟偰惗偒傞偙偲偱偁傞偙偲傪傗傔丄強桳偡傞偙偲偺偨傫側傞庤抜偵傑偱偍偲偟傔傜傟傞峔憿傪偦偙偵傒偨偐傜偱偁傞丅偦偟偰傑偝偟偔偙偺傛偆側楯摥偺慳奜偝傟偨峔憿偺偆偪偵丄乽巹揑側強桳乿偺娭學偺妀怱傪斵偼尒弌偟偰偄偨丅

弌夛偆偙偲偲巟攝偡傞偙偲丂乗丂梸媮偺夝曻偲偼側偵偐

僄儘僗偲僯儖償傽乕僫丂乗丂巒尨傊偺夞婣偲枹摜傊偺廩堨

僾儘儊僥僂僗偲僨傿僆僯僜僗丂乗丂傢傟傢傟偺乽帪乿偺偒傜傔偒

丒僾儘儊僥僂僗揑側惗乧枹棃偵傛偭偰廩偨偝傟傞惗偺偁傝曽

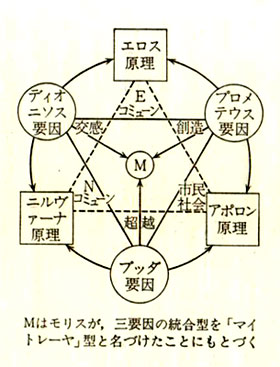

僾儘儊僥僂僗梫場乲憂憿丒惗嶻丒崕暈丒巟攝丒曄妚丒妶摦丒搘椡丒楯摥乧乴

丒僨傿僆僯僜僗揑側惗乧懠幰偵傛偭偰廩偨偝傟傞惗偺偁傝曽

僨傿僆僯僜僗梫場乲岎姶丒梈崌丒嫟姶丒垽丒楢懷丒廤抍揑嫕庴丒姶庴惈丒乽奐偐傟偨怱乿乧乴

丒僽僢僟

僽僢僟梫場乲夝扙丒摟揙丄挻墇丒娤憐丄妎幆丄帺屓擣幆丒帺屓摑堦惈乧乴

丒僯儖償傽乕僫尨棟乧嬌抳偼丄屄偺梟梈偡傞梈崌宆僐儈儏乕儞丂丂丂仺栞

丒僄儘僗揑尨棟乧嬌抳偼丄屄偺懡條壔偡傞岎嬁宆僐儈儏乕儞丂丂丂丂仺巼梲壴

丒傾億儘儞尨棟乧巗柉幮夛偺榑棟

丂乽巹帺恎偺巙岦偡傞偲偙傠偼傕偪傠傫丄堦偮偺幮夛偺撪晹偵偍偄偰傕丄堦偮偺廤抍偺撪晹偵偍偄偰傕丄堦恖偺惗奤偺偆偪偵偍偄偰傕丄僾儘儊僂僗揑丄僨傿僆僯僜僗揑丄僽僢僟揑側惗傪丄憡屳偵憹暆偟揙掙壔偡傞岎嬁惈偲偟偰幚尰偡傞偙偲偵偁傞丅乿乮乽婥棳偺柭傞壒乿俀俀俇儁乕僕乯

丂乽傢傟傢傟偲偟偰偼偨偩鉤乆乮偟傘偔偟傘偔乯偲丄夁掱偺偄偭偝偄偺嬯擸傪朙閌偵嫕庴偟側偑傜丄偮偐偺傑偺梲岝偺傛偆偵偒傜傔偔傢傟傢傟偺乽帪乿傪惗偒偮偔偡偺傒偱偁傞丅乿乮摨丂俀俀俈儁乕僕乯

丂帺暘偺姶偠偲偟偰偙偺杮偼丄忋徃偟壓崀偡傞丄慁夢偝偣偰偔傟傞傛偆側傕偺乮娙扨偵尵偊偽丄帇奅傪傂偲傑傢傝戝偒偔偟偰偔傟傞傕偺乯偱偁傞乮昅幰傕杮彂偺側偐偱偦偺傛偆偵彂偄偰偄傞乯丅乽忋徃偲壓崀傪帺桼偵僐儞僩儘乕儖偡傞椡側偺偩丅乿偲丄彂偄偰偁傞傛偆偵丅尪妎惈栻暔傪巊偭偰偄傞揰偱丄崱尰嵼偺傢傟傢傟偵偼棟夝偵嬯偟傓傛偆側偙偲偑傜偑丄僪儞丒僼傽儞僔儕乕僘偐傜偆偐偑偊傞偗傟偳傕丄昅幰偑彂偄偰偄傞傛偆偵丄傢傟傢傟偼偙傟傜偺恖椶妛揑側峫嶡傪偡傞偙偲帺懱偑栚揑偱偼側偔丄偙偙偐傜偄傢備傞乽傢傟傢傟偺帪偺偒傜傔偒乿偲側傞僸儞僩傪摼傞偨傔側偺偩丄偲巚偆偺偩偗傟偳丅

|