蓮花寺境内

地図上にカーソルを合わせて、手に変わるところでクリックすると該当の写真へジャンプします。

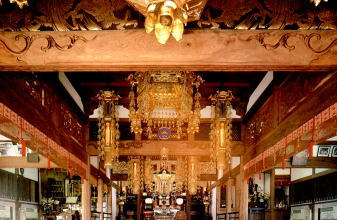

本堂

寛政9年(1798)に現本堂が再建され、昭和52年に屋根を銅板に葺替えし、内外陣を修復。

平成9年に改修しました。

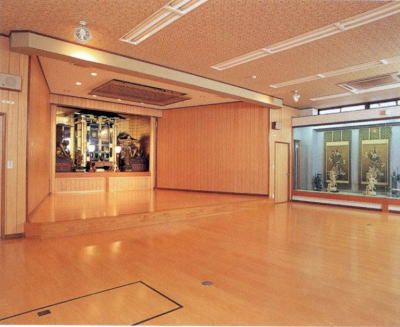

毘沙門閣信徒会館と風神・雷神

平成6年落慶

当会館は地域の皆様の会合や催しにご利用いただけます。

詳しくは『信徒会館』をご覧下さい。

遍路修行大師像

昭和61年6月15日建立

若き日の空海上人の修行姿です。

四国八十八ケ所霊場巡拝の折り・各札所からいただいたお砂がこの祈願所に納められています。

戦没英霊供養塔

平成6年8月15日建立

太平洋戦争の戦後50年の年に、建立されました。御霊よやすらかに。

無縁三界万霊塔

昭和56年7月27日建立

昭和56年夏、盂蘭盆会に先立ち無縁さまの供養が奉修されました。

鐘楼堂

火入式は積雪の高岡市で1月下旬に修行されました。

住職・檀徒総代・世話人の見守る中、灼熱の銅が鋳型に流し込まれました。

平成2年4月1日落慶

鐘楼が撞かれるのは、時の記念日、広島・長崎の原爆の日、終戦記念日、大晦日の他に年中行事が行われる時です。

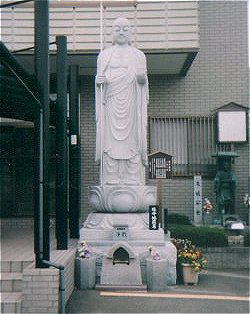

延命地蔵尊像

釈迦牟尼世尊涅槃像と十大弟子・十二支干支祈願場

釈迦牟尼世尊涅槃像と十大弟子

十二支干支祈願場

釈迦牟尼世尊涅槃像

お釈迦様

今からおよそ2600年前、紀元前463年4月8日、インド北部のルンビニーというところでお釈迦様はお生まれになりました。

父はカビラ国の王様シュドーダナ、母はマーヤーといい、7歩歩いて右手を上に挙げ左手を下に下げ、天地を指さし「天上天下唯我独尊」と叫んだとされ、幼名を「ゴーダマ・シッダルータ」と名付けられました。

29歳のとき出家し悟りを開き、35歳の12月8日、ブッダガヤーで成道し、釈迦牟尼世尊(釈尊)と呼ばれました。それから45年余りにわたり、サールナート「鹿野苑」を中心に西は祇園精舎・東は竹林精舎で伝道布教を弟子たちに勧めました。

80歳になられた2月15日、クシナガラというところで、一対の沙羅双樹の間に頭を北に向け、右脇を下に足を重ね、多くの弟子たちに囲まれながら入滅なされました。紀元前383年のことでした。このお像は「涅槃釈迦」ともいい、そのお姿を表しています。

蓮花憩水(れんげけいすい)

安秋庭

西遊記

成願堂

成願堂外観と駐車場

成願堂本尊として奉安された薬師如来坐像

成願堂内の寺史資料

成願堂は、交通安全の祈祷をはじめペットのご供養・寺の資料館・地域の皆様と楽しめる各種の催し会場として活動しております。ご利用希望の方はお気軽にお問い合わせ、ご予約ください。

聖観世音菩薩像

昭和56年3月22日開眼

右手を肩の衣に触れ、左手は天衣の衣をとり、参道(左)を見る像容で、救いを求める者を救済しているのです。

玄奘三蔵法師像

平成7年7月1日建立

中国唐時代、長安を出発した玄奘三蔵は苦難の末、憧れのインドの地に着きました。各地のぶっせきを巡礼し、仏教の原点を学び長安に帰ると、多くの弟子達とインドで学んだ新しい仏教を紹介しました。

『大般若波羅密多経』は玄奘三蔵の漢訳で600巻にまとめられました。

道祖神

奥の院閻魔堂

お焚き上げ不動尊

昭和60年6月28日建立

不動明王は大日如来の教令輪身で如来そのものなのです。

火を観想して動ぜずあらゆる障害を焼き尽くす大智の火を身から発するといわれています。

和永霊廟(納骨永代供養堂)

平成8年8月8日建立

和永霊廟は継承者のいない方などに恒久のやすらぎを御守りする慰霊堂です。

釈迦牟尼世尊誕生像

十三重塔

昭和56年9月23日建立

十三重塔とは、二重以上は軸部が低くて、屋根だけ積み重ねたように見える檐塔(えんとう・中国で言う密檐式)の部類です。中国では、せん塔(レンガ塔)が多く、朝鮮半島では石造例が多いと言われています。

日本でも古代、中世には七重、九重の層塔や檐塔がいくつか建てられていたようですが、現存するものは石造例が多く、享保5年(1532年)に再建された藤原鎌足の神廟とよばれている奈良、談山神社の十三重塔(重文)が木造唯一のものとなっています。

塔という文字のつくりの「合う」は舎利を収める「盒」を表し「土」に埋め、時がたって「草木」が生え、やがて「塔」になるのだと言われています。

天神様

仁王像・十六羅漢像

十六羅漢の表情は人間の喜怒哀楽を示しているといわれています。

平成5年5月吉日建立

仁王像は、阿吽で対をなし、仏法護持にあたる忿怒像で寺門に安置されています。

六地蔵尊

平成元年3月24日建立

地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天道の六道には、それぞれ地蔵がいて冥界で迷う死者を救う役割を果たしているといわれています。

願掛大錫杖

平成8年7月30日建立

錫杖は上端の円環に6個の小環がつき、動くと音が出て山野で毒蛇、害虫を追い、のちに法具として神聖化されました。密教では擬人化して菩薩にみなされます。

吉祥苑七福神

平成9年4月1日建立

幸せをもたらしてくれる神様・七福神とは、大黒天、毘沙門天、弁財天、恵比寿、福禄寿、寿老人、布袋の7人を指します。毘沙門天信徒会館前に建立され、モダンな造形が目をひきます。

石造像五重塔

夢の道

夢の道

二宮尊徳(金次郎) 1787~1856

小田原藩の貧しい農家に生まれた尊徳は、13歳で父を失い、母(尊徳15歳の時に死亡)と2人の弟をかかえて貧乏のどん底に落ちました。農家にとって、なくてはならない田を耕す鍬(くわ)も、わずか一丁あるだけの生活でした。その鍬がこわれて修理に出したので、尊徳は仕方なく隣の農家に鍬を借りにゆきました。ところがその農家の主人は、余分な鍬があったにもかかわらず、貸してくれませんでした。

尊徳はその時、鍬がないために1日働かずにいるのは、1日、人としての義務をおこたるのと同じであると思い、その隣の家の農作業を手伝ったのです。主人は、その尊徳の真心に打たれて、その次の日は鍬を喜んで貸してくれました。

父が亡くなり、母は尊徳とそのすぐ下の弟だけを手元において、まだ乳飲み子であった一番下の子どもを親類に預けました。乳飲み子には何かと手がかかり、自分が働けないからです。しかし、毎夜のように、手離した子どものことを思って涙で枕をぬらす母を見て、尊徳はある夜、自分が明日から今まで以上に働きますから、弟を連れ戻してくださいと母に頼みました。母はその言葉に喜び、また励まされて、その末の子をその夜のうちに連れ戻しました。尊徳の喜びと母の喜びはどんなに大きかったことでしょう。

少年時代から、このような精神と行為を積み重ねていった尊徳は、次々と人生を切り開いていきました。自分の家の復興などは、尊徳にとって小さなことでした。青年時代にすでに家の再興をなしとげた尊徳は、世のため、人のためを常に考えていました。

そのような尊徳を世の中がほっておくはずがありません。小田原藩の重臣・服部家の財政立て直しを依頼され、それをなしとげました。さらに、藩主・大久保忠真(おおくぼたださね)から荒れ果てていた下野国桜町(しもつけのくにさくらまち・現在の栃木県二宮町)の復興を頼まれました。そのうち、他の藩や幕府からも次々と農村の立て直しを依頼され、生涯の間、数々の困難きわまりない事業に献身して、身をおわりました。

ゴジラ

ガァオー 「ゴジラ」です!

どうしてここにいるのとおもったでしょう

みなさんは怪獣映画好きですか?

「ゴジラ」をはじめ数多くの映画監督をした方に「本田猪四郎」(ほんだいしろう)氏という方がいました。

その方は1911年5月7日山形県鶴岡市で生まれ10歳の時に家族で上京してきました。

蓮花寺と縁があり、猪四郎氏の実父の方が住職を務め猪四郎氏は22歳の時映画の世界にはいりました。

40歳の時から64歳の昭和50年「メカゴジラの逆襲」まで生涯46本の劇場映画を撮り続け世界的にも有名になり1993年2月28日81歳で生涯を閉じられました。

皆さんも「ゴジラ」のように力強いエネルギーを毎日持ち続けながら大きな夢に向かってがんばろう。

これからもよろしく なかよくしよう! ガアオー

本田猪四郎氏13回忌正当年記念

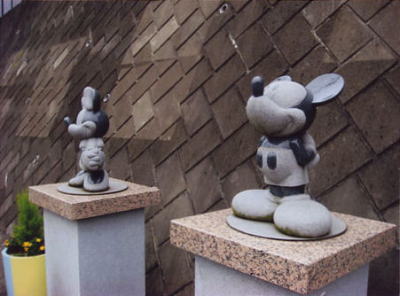

ミッキーとミニー

伝道絵馬

108絵馬が完成しました。

新しく完成したP-3駐車場

鐘楼堂より望む

35年前の蓮花寺周辺

1973年6月の蓮花寺周辺田園風景