D51の運転室の様子(平成16年7月)

| 蒸気機関車の運転席には車のアクセルに相当する加減弁、逆転機やブレーキなどのレバー類、蒸気圧計や速度計などの計器類が並んでいます。蒸気機関車は石炭を燃やした蒸気で動くしくみになっているので、機関助士は走行中ずっと投炭作業を行います。広い火室の中へ均等に石炭を投入して完全に燃焼させるためには大変難しい技術が必要でした。D51が1km走行するには水が約100リットルと石炭が約40kg必要で、時速60kmで走るとすると、毎分40kgの投炭作業が必要になります。スコップ1杯で約2kgずつ入れるとすると3秒ピッチで決められた場所に均等に投炭するという重労働でした。 |

運転席

| 機関士の苦労話 ① 上り勾配の空転:カーブが連続した上り勾配では足元をすくわれて空転すれば列車はさらに速度を失い、最悪の場合は勾配での途中停止にもつながるので、機関士は加減弁を引き絞り、左手は砂撒きコックを握りしめて不意の空転に備えています。空転の前に機関車が身震いする瞬間があるので、それを感じ取って砂を撒きます。空転してから砂を出してももう手遅れでした。機関士には2つのタイプがあり、なるべく加減弁を開けないでリバーを伸ばしていく人と、逆にリバーを使用しないで加減弁だけで調整する人がいます。リバーを多用する方が空転の危険は減りますが水がどんどんなくなるので機関助士は堪ったもんじゃありませんでした。一方、蒸気を一杯にして加減弁で調整するやり方は空転の危険と隣り合わせでずっと難しいのですが、それを成功させようとする努力しないと腕のいい機関士にはなれませんでした。 |

| 機関助士の苦労話 ① 加減弁:加減弁引棒はC55以前はみなボイラーの中を通っていて、運転室の入り口は引棒がタテに引かれたり、押されたりします。そのためパッキングを強くすれば機関士の扱いが重く、やわらかくすると蒸気が漏れます。漏れた蒸気が水滴となって落ち、それがちょうど機関助士が焚口戸を開くチェーンを持っている手にかかり、熱くてやけどをしたり冬は手袋がぬれて冷たく、機関助士は機関士が横を向いているすきにスパナでパッキング押さえのボルトを締めます。機関士は加減弁ハンドルが重いから緩める。すると蒸気が漏れるから機関助士はまた締める。機関士が緩める。こんなイタチゴッコがいつもあったそうです。(D51は加減弁引棒がボイラーの中を通っていないのでこんなことはありませんが、8620の運転室を見るとなるほどと思います) |

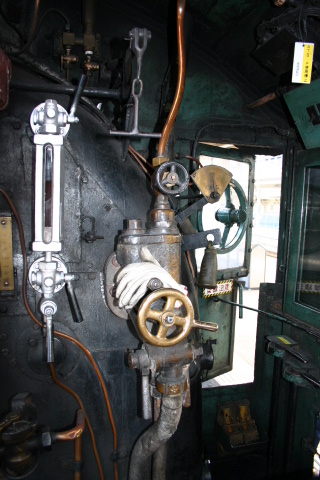

運転席を斜め後ろから見たところ

| 機関士の苦労話 ② 入換:各機関区では甲組(旅客)、乙組(貨物)など乗務員組分けがあり、機関士・機関助士を拝命するとまず配属されるのが入換組だったそうです。幹線だと入換え作業は多忙をきわめ、まごまごしていると列車を遅らせることになるから、入換えは限られた時間の中で迅速、正確に作業を進めなければなりませんでした。機関助士は焚いていればいいので気楽なものですが、入換えは前進・後進を繰り返すので、機関士は逆転機の操作が忙しく、特に工場を出たての機関車は逆転機のリバーが重く大変でした。 |

| 機関士の苦労話 ③ 回復運転:特急組の機関士は神様のような技術を持っていました。列車が遅れていれば機関助士は懸命に蒸気を上げ、機関士は意を決して制限速度いっぱいの運転を続けることになります。駅間は約90km/h、駅に入るポイントやカーブの制限が60km/hだから力行、制動の繰り返し。特にブレーキの扱いに日頃鍛えた機関士の運転技術が光りました。駅構内に入るポイントの手前で通過できるぎりぎりの速度まで落とすわけですが、もうこのあたりでブレーキをかけてもいいのではというところまで力行していって、サッとブレーキをかけて制限すれすれでポイントを渡ります。普通ならポイント制限でスピードを殺してしまって再加速に手間取るわけですが、ポイントを超えたと思ったら加速し始めている。制限ギリギリいっぱいのところを攻めるが絶対に制限を越さない運転技術が要求され、次の信号まで何km/hで行って何秒かかるということが全部頭に入っていて秒単位で正確に把握して走っていました。元々特急の運転時分は詰まっており余裕の少ないダイヤ設定なので通常でも制限いっぱいの運転が求められていましたが、遅れを出したときの回復運転は言うまでもなく大変でした。 |

運転助士席側

| 機関助士の苦労話 ② 水面計:昔は水面計のガラスがよく割れたそうです。この水面計は焚口戸の上部の左右にあって、ボイラー内の水位を確かめる重要なものです。バーンと鼓膜が破れるくらいの音が不意に鳴って、ガラスの破片が運転室に飛び散り、運転室にはもうもうと蒸気が立ちこめて何も見えなくなってしまいます。割れたときはすぐに蒸気と水のコックを閉めるのですが、そのコックの位置が解らないし、熱くて近寄ることもできない。ナッパ服を脱いで水面計に覆いかぶせて手早く閉め、運転中でも火を焚き、タブレットを扱いながらガラスを取り替えたそうです。熱いし、夜は暗い。もう泣きたいくらい辛かったそうです。 |

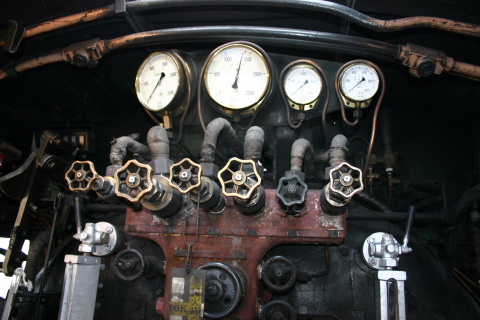

カマの上の圧力計

| 機関助士の苦労話 ③ 熔け栓:火室内部では最高1500℃になっているので、ボイラー水が減っているのに火を焚くと空ガマになり、火室の天井板が熔けるおそれがあります。これは重大事故につながるので、危険を防ぐために火室天井板には前後2箇所に熔け栓(ヘソ)があります。このヘソを溶かすのは機関助士として最大の恥辱とされていました。乗務員が交代するとまず熔け栓をみるのですが、ガンガン燃えていると短い引継ぎの作業時間ではできず、確認には大変苦労したそうです。ヘソが全部熔けてはダメですが小さいな穴が開いたくらいだと、火室の火を半分消して、水をかぶって火室内に入り割りピンのような物を下から詰め込んで急場をしのいだ例もあるようです。(本当かな?) |

カマです(開けると炎が出てきます)

| 機関助士の苦労話 ④ 煙と灼熱地獄:連続した上り勾配を上った末のトンネルで乗務員を待っているのは想像を絶する灼熱地獄でした。乗務員の火傷や窒息事故が多く、命の危険を感じる思いをした人も多かったそうです。普段は20km/hくらいでトンネルに入っていくのですが、定数いっぱいで蒸気上がりが悪く、空転が頻発するなど悪条件が重なると、5km/hを割ることもあり、長いトンネルなら抜けるまで10分くらいかかることもありました。運転室の中は煙が充満し罐前の温度は軽く50度を超え、機関助士は腹ばいになって空気を探して外に顔出したり、それこそ死ぬ思いだったようです。特に後押しする補機の場合、前の機関車の煙もかぶるので、熱いし苦しいし本当にひどいものでした。発車前に本務機の機関士にあんまり煙を出さないよう頼んだりしたそうです。 |

炭水車の石炭

☆ 蒸気機関車動画の案内 ☆

投炭作業(サイズ2.30MB)

C61石炭の灰出し(サイズ0.75MB)

| 蒸気機関車では石炭の燃えカスである灰出しは重要な作業です。石炭と水を補給すればどこまでも走れるのかと言えば答えはノーで、灰を出さないと焚き口のところまで灰がたまってしまい、石炭を投入できなくなってしまいます。灰出しの回数と石炭の質には密接な関係があり、特に長距離を走る機関車は純度の高い(燃えカスが少ない)石炭が必須でした。ちなみに北海道の夕張や筑豊の上級の石炭だと灰分は3~4%で、常磐産のものだと20%を越えるものがあったそうです。機関区によっては入換えや短距離には常磐炭、長距離には夕張炭と使い分けているところもありました。 |

動画のファイルサイズは数メガあります。一回目のクリックでうまく見れなかったときは

左上の「戻る」を押してからもう一度クリックするとうまく見れると思います。

2004.11.27-2005.11.26

Copyright Pyonta's photograph collection All Rights Reserved.

http://www5e.biglobe.ne.jp/~pyonta/