| Ready to fly NEMO | |||||

| 組立参考資料 2007.11.20 一部修正 |

|||||

| <ご注意> この組立参考資料は、私が複数機製作した経験から、 個人的にまとめたものです 製造元および販売店等には、一切の責任はありません また、この参考資料をもとに製作されたことによる トラブル等については、”自己責任”にて対処されますよう よろしくお願いいたします * |

|||||

| 組立に使用する 補助材料等 |

|

||||

| プラスチック用接着剤とグラステープと爪楊枝・・・ 3M製「Scotch 強力接着剤」通称”ねりわさ” ”スーパーX”なども使用できるけど、 この接着剤は極めて作業性が良いですね * そのほか、プラスドライバー(小) M3ナット回し φ1.2mm~φ1.5mmドリル カッターナイフ、はさみ等・・・ |

|||||

| 部品確認 1 |

|

||||

| 主翼 | |||||

| 胴体(2分割です) (バッテリーハッチは、撮影のため取り外しました) |

|||||

| 搭載メカ類 (プロポレスの場合は、送信機が入っていません) |

受信機、アンプ(スピードコントローラ) バッテリー、充電器 (その他、サーボx3個) |

||||

| 水平尾翼 | 垂直尾翼 | ||||

|

|

|||||

| シール 1 | |||||

| シール 2 | 説明書 | ||||

| 部品確認 2 |

|

||||

| 左から ①プロペラ ②カーボンロッド(主翼ねじ止め用) 長短各1本 ③ラダーリンケージロッド (長いほう) ④エレベータリンケージロッド (短いほう) ⑤エルロンリンケージロッドx2 ⑥主脚ピアノ線 ⑦尾輪用ピアノ線 ⑧ペラ止め用パイプ ⑨ ヾ M3ナットx3個・・・写真は2個ですが3個が正しいです ⑩ ヾ M3平ワッシャー ⑪モーター止めねじ、 ⑫小ねじ4本・・・・エレベータ&ラダーホーンの止めねじ ⑬主翼止め用輪ゴム ⑭両面テープ・・・(使用しませんでした) ⑬マジックテープ (バッテリー固定用) |

|||||

|

|||||

|

|

|||||

| 左から ①スピンナー ②主輪(2個) ③尾輪 ④主翼止め用カーボンロッドにかぶせるキャップ(4個) ⑤エレベータ&ラダーホーン(2組) ⑥主輪止め用カラー(2個) ⑦主輪止め用ブッシュ(2個) ⑧尾輪止め用ブッシュ |

|||||

|

|||||

| モーターの取り付け |

|||||

| 最初にコネクターを通しておく | モーターの固定 付属のねじでモーターケースを取り付ける (M2X8) |

||||

| モーターがしっかり固定できない場合は ケース上部も固定する (このねじは添付されていません) |

モーターケースが、がたつく場合は 適当な厚さの、ペーパー等をはさむと しっかり固定できる |

||||

| サーボにグラステープ巻きつけ (3個とも) |

|

※サーボのホーン位置は このままでかまいません |

|||

| エレベータ/ラダー サーボの取り付け) |

|||||

| サーボ取り付け面に接着剤を塗布 (点付けで良い) |

サーボ(2個)を接着する | ||||

| 水平尾翼の取り付け | |||||

| 水平尾翼を仮組みして、 組み合わせをチェックしておく |

水平尾翼の当たり面の両面に プラスチック接着剤を薄く塗布する * ※数分間、乾かしてから接着する (溶剤を飛ばして接着する方法です。 一度張り合わせると、ほとんど動かせません) |

||||

| 胴体後部の貼り付け | |||||

| 仮組みして組み合わせと、 当たり面ををチェックしておく |

胴体後部の当たり面の両面に プラスチック接着剤を薄く塗布する (水平尾翼面にも塗布) * ※数分間、乾かしてから接着する |

||||

| 水平尾翼に ホーン取り付け |

|||||

| 水平尾翼にエレベータホーンをねじ止めする (M1.5x4 2本* この小ねじは、木ねじのように、 先端が細くなっていないので ねじ込みに少々難儀します。 φ1.2mmドリルであらかじめ通しておくと 作業性が良くなります * 接着剤で貼り付けてしまってもOKです * |

水平尾翼の裏面 | ||||

| 水平尾翼に折癖をつけておく | 水平尾翼の動翼面を数回上下させる | ||||

| 垂直尾翼に ホーン取り付け |

|||||

垂直尾翼にもホーンを取り付ける |

垂直尾翼に折癖をつけておく | ||||

|

|||||

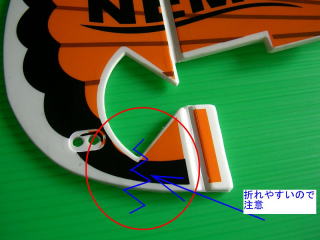

| 折れ曲がりやすいので、注意してください | 折れ曲がっりやすい箇所に グラステープで補強しておくのも良いでしょう |

||||

| 垂直尾翼接着 |  |

||||

| 垂直尾翼を仮組みして、 組み合わせをチェックしておく |

垂直尾翼が胴体の溝に干渉する場合は 胴体側の溝を、尾部側に10mm程度 カッターナイフやピンセット等で広げると その後の作業がやりやすくなります |

||||

| 垂直尾翼の当たり面の両面に プラスチック接着剤を薄く塗布して すぐに接着する (注意)★この工程は接着剤塗布後 速やかに組み立てること もし接着剤を乾かしてから接着すると 組立途中で動かなくなってしまって とんでもないことになりますのでご注意ください |

|||||

| 胴体後部を裏面からみたところ1 | |||||

| 主翼固定用カーボンロッドの差込 | |||||

| 前側に長いほうのカーボンロッドを差し込む ※シールを貼ったあとで固定するので、 ここではまだ接着しないこと |

後ろ側に短いほうのカーボンロッドを差し込む |

||||

| 主脚/尾輪組立 | |||||

| カラー、主輪をピアノ線に通し ブッシュをプラスチック接着剤で固定する ※接着剤がはみ出さないように注意 |

同様に、尾輪を組み立てる ※接着剤がはみ出さないように注意 |

||||

|

|

|||||

| ロッドストッパーで固定する方法もあります (ロッドストッパーは入っていません) | |||||

| エルロン・サーボの 取付け |

|||||

| エルロンサーボの側面に接着剤を塗布 (点付け程度) |

エルロンサーボを主翼のミゾに押し込む ケーブルの途中をグラステープで固定する (グラステープは入っていません) |

||||

| エルロン・リンケージ | |||||

| エルロン・リンケージロッドを取り付ける ※リンケージロッドがきつい場合は サーボ・ホーンの穴をφ1.2mmドリルで広げる |

エルロンロッドについているホーンは ”ねじ”になっています ねじ込めば、舵角を増やすことが出来ます |

||||

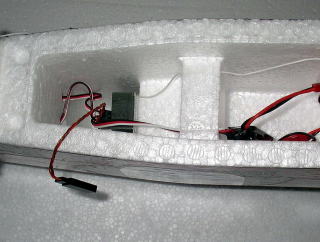

| メカの搭載 | |||||

| 受信機裏面にマジックテープを貼りました | アンプと受信機のコネクタ接続 | ||||

|

|||||

| エルロンコネクタは、延長ケーブルを使いました (延長ケーブルは入っていません) |

受信機の固定位置 | ||||

| プロペラ取付け | プロペラシャフトにペラ止め用パイプを通して M3ねじで(軽く)固定する <重要>※プロペラシャフトは、 スラスト方向(軸方向)に わずかな隙間が必要です。 締めすぎないようにして下さい |

||||

| スラスト方向(軸方向)に隙間がないと、 モーターに大きな負荷がかかり、 最悪の場合モーターが焼きつくことがあります。 隙間調整がうまく出来ない場合には、 ペラ止め用パイプを、使わないほうが無難です * **** ペラ止め用パイプを使用しなくても、機能上問題ありません *** * |

|||||

| カウリングを取り付ける マグネット止めになっています |

ペラを取り付けて M3平ワッシャー M3ナットで締め付ける |

||||

| スピンナーの先端部をはずして M3ナットで締め付ける そのあと、スピンナー先端部を取り付ける |

スピンナー先端部は 少し強めに引っ張れば外れます |

||||

| シールの貼り付け |

|

||||

| シールを別々に切り取る ※裏紙はまだはがさないこと |

|||||

| 主翼上面に、霧吹きしておくと、シールの位置を 少し修正する時にはがしやすくなります |

主翼に貼る大きなシールは裏紙のみ、 真ん中をカットしておく |

||||

| 霧吹きした主翼にシールを位置決めしたあと 真ん中から裏紙を剥がして半分貼り付ける |

同様に、残りの半分と、E-SKYシールも貼る 最後に、古タオルなどでシールの中央から 外側に水を押し出すように拭いて行く |

||||

|

|||||

| シール貼り付け参考写真 ケースの写真などを参考に貼り付けると良いでしょう |

|||||

| 主翼止め カーボンロッドの接着 |

|||||

| 主翼止め用カーボンロッドの 穴にかぶったシールは カッターで小さい切り目(X)を入れる |

カーボンロッドを通す | ||||

| カーボンロッドを少し引き出して 接着剤を塗布する |

カーボンロッドを差し込んで 先端部に少し接着剤を塗布して キャップをかぶせる |

||||

| カーボンロッド2本(キャップ4個)を接着した状態 | |||||

| 主脚の取付け |  |

主脚を取り付ける | |||

| 尾輪取り付け | |||||

| 尾輪を胴体に差し込む | ※水上機する場合、尾部フロート取り付け部に、 グラステープを張る |

||||

| エレベータ/ラダー・リンケージ |

|

||||

| エレベータ・リンケージ | ラダー・リンケージ | ||||

| バテリーの固定 | バッテリーとバッテリーボックスに 両面テープを貼る |

||||

| バッテリー収納部 カバーの取付け |

|

||||

| 主翼のゴム止め |  |

|

|||

| 主翼を輪ゴムで止める 輪ゴムは4本使用する |

主翼が浮いたり、傾いたりしないように 主翼のエンボスを胴体の穴にしっかりと差し込む |

||||

| 完成!! | |||||