ITS 情報 Report_42-2 05/14/2004, 04/05/2004

[1} 報告書の公表 http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040427_4.html 平成16年4月27日

総務省

「携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会」報告書の公表

|

総務省は、「携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会」(座長:齋藤 忠夫 東京大学名誉教授)を平成15年11月より開催し検討を行ってまいりました。このたび、同研究会において、別添(PDF)のとおり報告書が取りまとめられましたので、公表します。 |

携帯電話の番号ポータビリティは、利用者の利便性の向上及び事業者間の競争促進の観点からメリットが期待されますが、導入には相当の費用が必要になること等から、利用者のニーズや導入効果を十分に検討していく必要があります。そのため、研究会を開催し検討を進めてまいりました。

本報告書では、利用者のニーズ、想定される効果及び諸外国の導入状況等を踏まえれば、携帯電話の番号ポータビリティを導入することが適当であり、平成18年度のなるべく早い時期を目途に実施されることが適当とされています。報告書概要については別紙1(PDF)、本研究会の構成員については別紙2のとおりです。

総務省では、本報告書を踏まえ、携帯電話の番号ポータビリティが平成18年度のなるべく早い時期を目途に円滑かつ確実に実施されるよう、取り組んでまいります。

[2] 総務省、「番号ポータビリティ」報告書案への意見募集 http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040401_5.html

総務省は、携帯電話事業者を乗り換えても同じ電話番号を継続利用できる「番号ポータビリティ」について、研究会がまとめた報告書案を公開し、一般からの意見募集を開始した(募集期間は4月21日まで)。

番号ポータビリティは、A社のユーザーがB社へ移行した場合、それまで使用していた携帯電話番号をB社移行後も継続して利用できるようにするもので、海外では同制度を提供している国が増えつつあり、今回公開された報告書案は、海外での利用動向や、導入による社会便益の予想などが盛り込まれ、「番号ポータビリティは、2006年度にもスタートさせるべき」という結論でまとめられている。同省では、今回の募集で集まった意見を踏まえ、4月下旬にも正式な報告書をまとめる。

報告書:総務省 http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/pdf/040401_5_a.pdf

利用者の要望:調査で「変更を考えるかもしれない」も28.8%。「費用にもよるがどちらともいえない」49.1%。携帯事業者の調査では約10〜30%の利用ニーズがあり、総務省調査では約32〜75%のニーズがあると総括。「携帯電話利用者の30%前後(約2400万人加入に相当)の利用意向があるといえるのではないか」とまとめている。

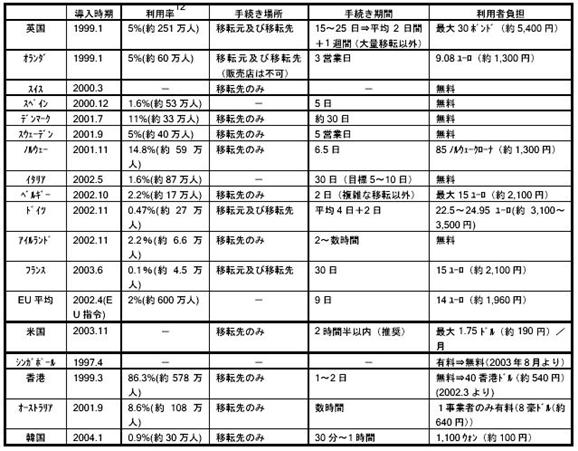

諸外国の導入状況:欧州各国は、EU指令に基づき1999年頃から導入が進んでいる状況。米国でも、事業者が必要性を疑問視して訴訟を起こすなどのトラブルもあったが、2003年11月に導入されている。アジアでは、シンガポール、香港などがそれぞれ導入している。

手続きの早さ;それぞれの利用率を見ると、「(MNPの)手続きにかかる所要時間が短い国では、利用率が高くなる傾向が見られる」。現状では“実現可能性も含めて”詳細な検討が必要“との表現にとどめられた。

費用負担:各携帯キャリアがMNP実現方式の詳細仕様を固めた上で、システムの設計、プログラム作成に携わることになる。これらの設備投資は、「適正な手段によりその回収が行われることが必要である」。

もちろん、MNPの直接の利用者は“変更手数料”などのかたちで、実費相当分を負担することになる。ただしそれ以外のユーザーも、広く薄く導入コストを負担することになりそうだ。

具体的な費用などは、現時点では各キャリアとも未定。各事業者が談合によって統一的な値付けをすることは、独占禁止法に違反することが確認された。すなわち、キャリアによっては競争的な価格帯の変更手数料が設定される可能性もある。

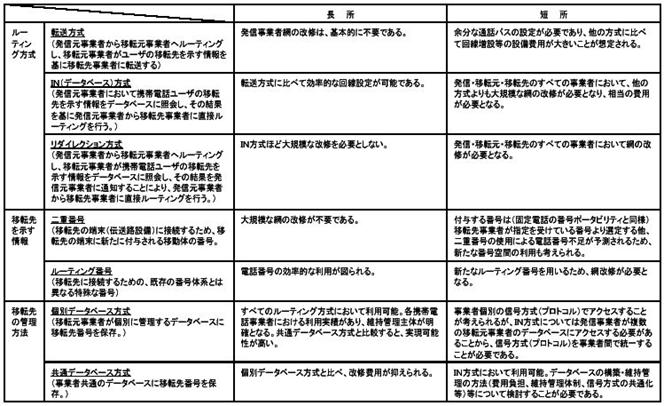

実現方法の比較:(1) 導入コスト低い、(2) ネットワークへの影響最小、(3) 新共同運用設備の設置が不要、(4) 電気通信番号を無駄使いしない等から固定系から移動系の接続は“リダイアル方式”が望ましいが網機能開発が最小に抑えられる“転送方式”が適当である。移動系から移動系の接続は電気設備が効率的な使用が図れる“リダイアル方式”が適当である。

[2] MNP (Mobile Number Portability)で、積み残された課題: http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0404/01/news049.html

番号割り当ての問題:MNPを導入すれば「本来ドコモの番号だったが、auの契約になった」番号も出てくる。これをどう考えるかも、難しい問題だという。「たとえば、ユーザーがドコモからauに乗り換えたとしても、データベース上はドコモが番号管理をしなければならない。すると、他社サービスの実現のための費用を負担する、という事態になる」(NTTドコモ取締役経営企画部長の辻村清行氏)。 これを解決するには、データベース管理のための別組織を立てる必要があるのでは、と辻村氏はコメントする。いずれにせよ、番号割り当ての制度そのものをいじるのかも含めて、検討が必要とされる。

メールはどうなる:ドメイン名を引き継ぐ必要があることから、「携帯電話に限らないインターネットサービス全体の大きな問題がある」。 さらに、「音声通話の場合と違って、転送サービスを利用すれば、(中略)メールを自動的に移転先のメールアドレスに転送することができ」る、との記述もある。このため、番号ポータビリティほどユーザーニーズがないという。番号ポータビリティとは切り離して考えるべきとの意見もあり、議論は深まらなかった。

まとめ:報告書案では「我が国においても利用者の利便性の向上、携帯電話事業者間の競争の促進が期待されることから、携帯電話の番号ポータビリティを導入することが適当である」との結論に至っている。

以上