史料分析法

序文

歴史学には、考証(史料批判)と叙述という2つの段階があるというのが一般的な理解であろう。

このうち、考証は、さらに、史料そのものに対する研究と、史料から史実を見出そうとする研究に大別できるものと思われる。

このとき、史料分析とは、史料から史実を見出そうとする研究における史実を見出すための方法であると言うことが可能であろう。

日本古代史研究における最大の問題点は、この方法が明確でないことにあると思われる。

それゆえ、何を以って史実とするのか、共通の理解が得られ難い状況になっているように見受けられる。

このような状況を改善するためには、方法論の明確化が不可欠である。

本稿の目的は、日本古代史における史料分析の手順と考え方を明らかにすることにある。

史料については、古事記・日本書紀を主な対象として考える。

また、考察の基礎となる史料そのものに対する研究については、一応、共通の理解があるものとして話を進めることとする。

(蛇足ながら、史料そのものに対する研究とは、史料の製作者や製作の経緯、あるいは本

文・

意味内容についての研究などを指すものとする。)

第1章 基本分析

第1条 史料とは、所与命題の集合であると考える。

補足 史料とは、自然科学でいえば観察記録、あるいは

実験報告書のようなものであり、史料から取り出す命題は、報告書に記録されたデータのようなものであると考える。

そこで、このような命題を命題一般と区別して、所与命題と呼ぶことにする。

第2条 所与命題とは、歴史的な事実について述べた命題であり、その

意味するところが検討の対象となる。

従って、用字用語が違っていても、その意味するところが同じであれば、同一内容の命題として取り扱うことになる。

補足 所与命題とは、例えば、「雄略天皇が実在し

た」、

「雄略天皇は允恭天皇の子である」といったものであり、こうした個々の命題が寄り集まって史料が形成されていると考える。

第3条 分析とは、史料を所与命題に分割して、その真理値を決定する

作業であると考える。

第4条 所与命題の真理値は、所与命題に対応する歴史的事実の存否に

よって決定される。

従って、所与命題に対応する歴史的事実の存在が確認されれば、その所与命題の真理値は「真」となる。

逆に、対応する歴史的事実がなければ、その真理値は「偽」となる。

第5条 所与命題の真理値を確定するためには、それに対応する歴史的

事実を観察して確認することが必要である。

しかし、過去に観察された歴史的事実を再度観察することは不可能である。

従って、所与命題の真偽を確定することは不可能である。

補足 自然科学の場合、報告書のデータを確かめるため

に再現実験をしたり観察をしたりするのであるが、歴史学の場合、これと同様の検証作業はできないということである。

第6条 真理値に蓋然的な判断を導入する。

補足 所与命題の真偽を確定することができないという

状況の中で次のような2つの選択肢がある。

1 真偽が確定できない以上、研究を中止する。

2 蓋然的な判断を導入して研究を継続する。

ここでは、選択肢2を選ぶ。

信頼度に多少の不安があっても、なお、歴史を知りたいと思うからである。

第7条 所与命題の蓋然的な真理値として次のような値を設定する。

1 真である確率が大きい。(以下省略して「確率大」と表記する。)

2 真偽不明。(以下省略して「不明」と表記する。)

3 真である確率が小さい。(以下省略して「確率小」と表記する。)

第8条 蓋然的な真理値は、おおよその感覚であり、数値化するこ

とはできない。

ただし、真理値の間で次のような関係が成り立つと考える。

1 「確率大」の否定は「確率小」。

2 「確率小」の否定は「確率大」。

3 「不明」の否定は「不明」。

第9条 所与命題と真理値決定済みの命題を比較して、次のような判定

を行う。

(なお、真理値決定済みの命題とは、命題一般の中で、常識的に考えて間違いないと思われる内容を持つ命題のこととする。)

1 両者の内容が一致する場合、真理値決定済み命題の真理値を所与命題にも適用する。

2 両者の内容が矛盾する場合、真理値決定済み命題の真理値の否定を所与命題に適用する。

補足 本条第2号の具体例としては、所与命題と自然科

学の法則が矛盾する場合などが考えられる。

例えば、「神という超自然的な存在は実在しない」という自然科学の命題の真理値は、「確率大」となるであろうが、これと矛盾する「神が実在した」という

内容を含む所与命題の真理値は、上記の否定である「確率小」となる。

なお、語られているのが神なのか人なのかという判断は、史料そのものに対する研究の段階で、本文・意味内容を確定する中で行われることになるが、日本古

代史の

場合、「神代」と「人代」が截然と分かれていることもあり、比較的容易に判別できるものと思われる。

第10条 所与命題同士を比較して、次のような判定

を行う。

1 両者の内容が一致する場合、さらに引用関係の有無を調べる。

(ここで言う引用関係とは、直接の引用だけではなく、孫引きや共通の引用元がある場合なども含めた関係である。)

引用関係がある場合は、判断を保留する。

引用関係がない場合、一致した原因は、偶然の一致か歴史的事実に基づいているかの二者択一になると考える。

このとき、偶然に一致する場合の確率(真理値)を常識的に判断する。

すると、二者択一により、偶然に一致する場合の真理値の否定が歴史的事実に基づいている場合の真理値となる。

2 両者の内容が矛盾する場合、一方の真理値は他方の真理値の否定となる。

ただし、この関係だけでは、真理値を決められないので、他の判定結果と組み合わせて判定する。

補足 本条第1号の具体的な適用例として「雄略天皇が

実在した」という内容を持つ次のような3つの所与命題を考えてみる。

*古事記=「大長谷若建天皇が実在した」

*日本書紀=「大泊瀬幼武天皇が実在した」

*稲荷山鉄剣=「獲加多支鹵大王が実在した」

このうち、*古事記と*日本書紀については、帝紀・旧辞などの共通の引用元があった蓋然性が大きい。

しかし、*古事記と*稲荷山鉄剣については、常識的に考えて引用関係があったとは思えない。

(*日本書紀と*稲荷山鉄剣についても同様。)

従って、*古事記と*稲荷山鉄剣(*日本書紀と*稲荷山鉄剣)とは、内容が同一で、かつ、引用関係がないと考えられる。

このとき、上記内容の一致が偶然に起きる確率を考えてみると、それは常識的に「確率小」と考えられる。

それゆえ、各所与命題が歴史的事実に基づいている場合の真理値は、上記真理値の否定である「確率大」となる。

第11条 前2条の判定作業で、「確率大」または

「確率小」と判定さ

れなかった所与命題の真理値は、「不明」とする。

第12条 真理値が「確率大」と判定された所与命題を利用して歴史像

を構築する。

第2章 追加分析

第13条 「確率大」の所与命題だけでは情報量が少なく、歴史像を構

築できない場合は、以下の条文を採用する。

第14条 真理値が「不明」の所与命題に対して、相対的な信頼度の差

を判別できると考える。

補足 基本的に「不明」ではあるが、その中で敢えて優

劣を付けようとすれば、それも可能であるという考え方をしてみる。

このとき、第20条で述べるような所与命題の内容の属性に注目することにより、相対的な判別が可能になると考える。

第15条 相対的な真理値として次のような値を設定する。

1 相対的に真である確率が大きい。(以下省略して「相対的大」と呼ぶ。)

2 相対的に真である確率が小さい。(以下省略して「相対的小」と呼ぶ。)

補足 「相対的大」と「相対的小」は、お互いを比較対

象としており、二者択一となる。それゆえ、

「不明」の所与命題は、必ず、どちらかに分類されることになる。

第16条 前条の真理値について、次のような関係が成立すると考え

る。

1 「相対的大」の否定は「相対的小」。

2 「相対的小」の否定は「相対的大」。

第17条 史料製作者は、一般常識となっている歴史的知識を無視でき

ないと考える。

補足 史料の製作にあたって、一般常識となっている歴

史的知識を無視した場合、その内容は、人々から作り話という評価を受け、歴史的事実としては認められない公算が大きいと想像される。

従って、歴史的事実として認められることを意図して製作された所与命題は、少なくとも大枠において、製作当時の一般常識に沿った内容になっている確率が

大きいと考えられる。

第18条 社会全体に大きな影響を与えた歴史的事実は、社会の構成員

の記憶に残りやすく、一般常識になりやすいと考えられる。

逆に、社会全体に大きな影響を与えなかった歴史的事実は、忘却されやすく、一般常識には、なりづらいと考えられる。

第19条 人間は、歴史的事実の要点を記憶し、伝達する傾向があると

考える。

逆に、歴史的事実の細部は、忘却されたり省略される傾向があると考える。

補足 人間の記憶には限界があり、必要な事実を効率的

に記憶しようとする意識(または無意識)が働くと考える。

第20条 前3条からすると、社会全体に大きな影響を与えた歴史的事

実について述べており、かつ、事実の要点を述べている所与命題は、そうでない所与命題よりも真である確率が相対的に大きいと考えられる。

従って、このような属性を持った所与命題の真理値を「相対的大」と判定する。

補足 具体例として、古事記・日本書紀の場合を考えて

みると、「神代」を除いた歴史的流れの大枠の部分は、「相対的大」と判定できるように思われる。

また、魏志倭人伝など中国正史に見られる日本関係の記事内容は、中国社会に大きな影響を与えた事実とは考え難く、「相対的小」と判定されることになると

思われる。

(ただし、日本側史料と中国側史料の内容が一致する場合は、第10条第1号の規定が適用される。)

第21条 真理値が「相対的大」と判定された所与命題を追加して歴史

像を構築する。

第3章 史料評価

第22条 前条によっても歴史像構築に情報が不足する場合は、以下の

条文を採用する。

第23条 次のような条件をすべて満たしている史料は、史料そのもの

に対して信頼できるという合意が成立していると考える。

1 史料の種類や製作者・製作過程を総合的に判断して、その史料が信頼できると評価されていること。

2 この評価は、研究者の間で共有されていること。

3 共有されている評価は、単なる多数意見ではなく、異論が殆ど出ない安定した評価であること。

補足 具体例としては、次のようなものがあると考えら

れる。

「文書行政や書類保管の体制が確立した後の政府が保管する公文書や公的記録を基にして編纂された史料は、信頼できる。」

このような合意は、続日本紀以下の五国史などに適用されていると思われる。

また、日本書紀の場合、持統天皇紀などに部分的に適用されているように見受けられる。

第24条 史料そのものに対して信頼できるという合意がある場合、そ

の評価は、史料に所属する所与命題の取り扱いに影響を与えるものとする。

補足 この規定は、個々の所与命題を対象にして判定を

下すの

ではなく、視点を変えて、史料全体を対象として判断を下し、その結果を所属する所与命題の取り扱いにも反映させようとするものである。

ただし、史料全体についての判断は、個々の所与命題の内容には踏み込んでいないため、所与命題そのものに対する判定よりも弱い主張とならざるを得

ない。

それゆえ、所与命題の真理値には影響を与えず、あくまでも、その取り扱いに影響を与えることになる。

第25条 信頼できるという合意がある史料に所属する所与命題に限

り、「相対的小」と判定されたものであっても、歴史像構築に利用できるものとする。

補足 具体例として続日本紀を取り上げてみると、この

規定により、「確率小」とされたもの以外の所与命題がすべて利用可能となる。

第26条 「相対的大」の所与命題と内容が矛盾するために「相対的

小」と判定された所与命題に対しては、前条の規定を適用しないものとする。

跋文

これまで述べてきたような考え方は、従来の史料批判の考え方とは、若干のズレが生じているように思われる。

特に、史料の評価以前に所与命題の真理値を決定し、それを優先するというのは、あまり見かけない議論であろう。

しかし、歴史的事実と直接の対応関係にあるのは、個々の所与命題の内容であり、それに対する判定を史料全体の信頼性よりも優先するのは、当然のことであ

ろうと思われる。

史料が大量にあって、取捨選択に迷うような状態であれば、史料の評価選別が優先課題となるのであろうが、圧倒的に不足する状況にあっては、少しの手掛か

りも無駄にしないための工夫が求められるのである。

ところで、所与命題の真理値については、蓋然的な判断を導入したわけであるが、歴史像の構築にあたって、どの程度の信頼度までを許容するのかという判断

は、研究者の意見が分かれるところであろう。

日本古代史の場合、信頼度の大きな所与命題の数は限られており、それだけでは情報量が不足するという現実がある。

そこで、情報量を増やそうとすれば、信頼度の劣る所与命題も併せて利用せざるを得ない。

すなわち、情報量の増加が信頼度の低下を招くという反比例の関係に直面するわけである。

このときに、信頼度を優先するのか、情報量を優先するのかという判断は、各人の叙述に対する欲求によって変化せざるを得ないと思われる。

研究者は、確実な歴史の断片だけで満足するのか、比較的確かな歴史の大枠を描くのか、やや疑問があっても詳細な出来事までを物語るのか、その意志を問わ

れることになるのである。

附録 1 経年劣化論

日本書紀の信頼度を各巻ごとに考えてみる。

我々のおおよその感覚は、次のようになるのではないだろうか。

1 第1巻(神代上)を見ると、それがそのまま史実であるとは考えられない。

2 一方、第30巻(持統天皇)を見ると、大部分が史実であろうと想定される。

してみると、その中間にある各巻の信頼度は、どうなっているのか。

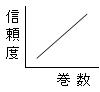

信頼度を縦軸、巻数を横軸にしたグラフを想定すると、第1巻と第30巻の2点を結ぶ右肩上がりの直線(または曲線)が脳

裡に浮かんでくる。

ここで、巻数を年代に変換すると、新しいものほど信頼度が高くなる(言い方を変えると、年数の経過と伴に信頼度が低下する)と

いう図式が出来上がる。

これを信頼度の経年劣化と呼ぶことにする。

また、古代史研究の場面においても、「ある年代の所与命題が信頼できるとすれば、それ以降の所与命題も信頼できる」という形の推論を見かけることがあ

る。

このような考え方の背景にも、経年劣化の発想があるように思われる。

以上のような経年劣化の発想は、ごく自然な感覚のようにも思われるが、果たして妥当なものであろうか。

この点については、そもそもの問題として、信頼度をどの程度細分化できるのかという問題がある。

信頼度は、真理値と置き換えても良いであろうが、これが数値化できるほど細分化されているのであれば、グラフの中の直線(曲線)で

表現することも、充分に意味のある行為となるのであろう。

ところが、実際に我々が判別できるのは、「確率大」、「相対的大」という程度のおおよその感覚が限度である。

これ以上の小さな違いを把握することは不可能であろう。

このようなときに、微小な変化の連続である直線(曲線)を描くことに、どれほどの意味があるだろうか。

そうしてみると、経年劣化の発想は、妥当か否かという以前に、歴史学には適用不能であるということになるのであろう。

附録 2 仮説論

自然科学の仮説は、それが承認されると、理論や法則と呼ばれるようになるのが普通であろう。

この点、歴史学(日本古代史)の場合は、歴史的事実の存否についての仮説が多いように思われる。

歴史的事実は、理論や法則とは別のものであり、敢えて言えば、データに相当するものである。

理論や法則は、そのデータを基にして構築されるものである。

研究の段階として、事実(データ)を確認する段階と理論を構築する段階があるとすると、自然科学の場合は、主に理論構築

の段階で仮説が立てられるのに対し

て、歴史学の場合は、事実(データ)確認の段階で仮説が立てられるケースが多いと思われるのであ

る。

このような違いが発生する原因は、取り扱っている事実の違いに求められるであろう。

すなわち、自然現象が一般に繰り返し観察可能な事実であるのに対して、歴史的事実は1回きりの出来事であり、再現することが不可能だからである。

自然科学の場合、データの真偽は、事実と突き合わせることによって検証できるため、改めて仮説を立てる必要がないのである。

しからば、歴史学の場合、事実(データ)確認段階での仮説が容認されるのかというと、そうではない。

歴史的事実を観察して検証できないがゆえに、仮説の可否を決定することができないからである。

検証不能の仮説と虚構との間に、どれほどの違いがあるだろうか。

それゆえ、歴史的事実の存否について仮説を立てるという方法は、不適切な方法と言わざるを得ないのである。

ところで、自然科学の中でも、事実を直接確認できない理論がある。

例えば、ビッグバン理論と呼ばれているものも、その一つであろう。

ビッグバンと呼ばれる瞬間を実際に観察することは、不可能であると考えられる。

ならば、歴史的事実についての仮説と同じかというと、そうでもない。

それは、ビッグバンの構想が事実(データ)確認の段階で出てきたわけではなく、理論構築の段階で、例えば、「地球から遠

くにある銀河ほど速いスピードで遠ざ

かっている」というような観測データを説明できる仮説として登場しているからである。

このことは、歴史学における仮説を考える上でも参考になると思われる。

つまり、事実(データ)確認の段階で仮説を立てるのではなく、理論構築の段階で、いくつかの史実(歴史的

事実と推定される所与命題)を説明できるものとし

て提出することにより、存在が可能にになると思われるのである。

歴史学の場合、事実(データ)確認の段階は、考証(史料批判)の段階に対応し、理論構築

の段階は、叙述の段階に対応するものと考えられる。

従って、仮説は、叙述の段階でのみ使用されるべきものとなる。

この段階の中で、仮説は、史実(歴史的事実と推定される所与命題)を説明できるという一点において存在意義を有すること

と

なる。