| 1 |

|

和辻哲郎の「風土」は若い時に読みましたが、その延長線上に花開いたともいえる梅棹忠夫「文明の生態史観」には衝撃を受けました。その「中洋」という概念に。 |

| 2 |

|

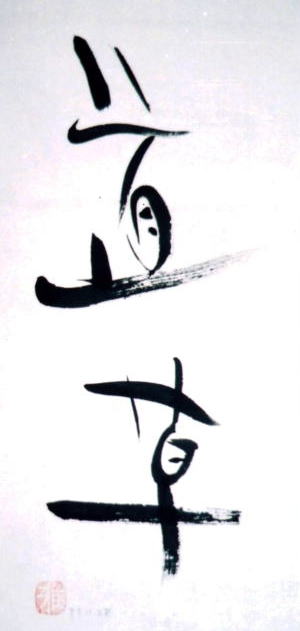

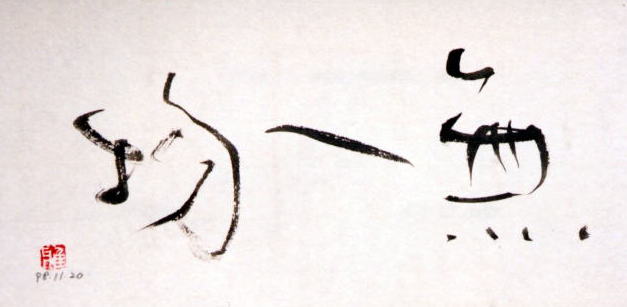

漱石は唯一の自伝的小説に「道草」という題をつけています。東大を出て後、中学・高校の教師、英国留学そして小説家としての10年。勤勉そのものの一生でした。私の「道草」は文字通りの道草に由来しています。

|

| 3 |

|

様々な職業を経験しましたが、山林労働にも10年近く従いました。気に入った仕事でしたが、いかんせん体力が伴いませんでした。「雅」の印は鎌の柄で作ったものです。

|

| 4 |

|

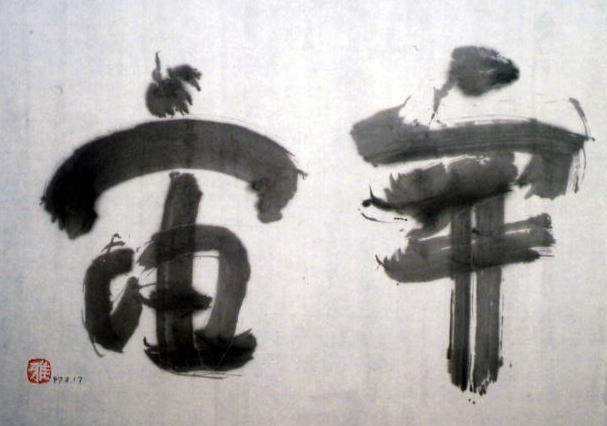

何千億の銀河からなる大宇宙も宇宙なら何十兆の細胞からなる「私」も宇宙の如きもの。200億年の大宇宙史からすれば「私」の一生はつかのまですが、一時間で霧消していく一細胞から見れば、「私」の一生は何百万年にも相当することになります。

|

| 5 |

|

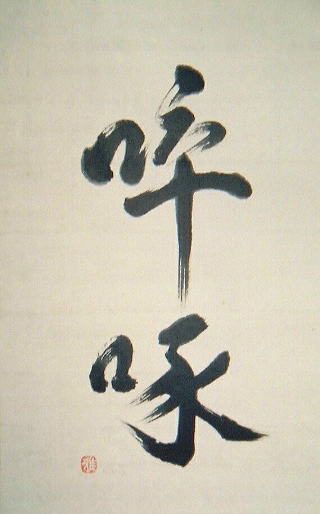

卆は鶏の卵が孵る時、殻の中で雛がつつくこと。啄は母親が殻をかみやぶること。禅宗で、機を得て両者相相応すること。逃したらまたと得がたいよい時機 (広辞苑) |

| 6 |

|

風貌、風采、風体が外に表された人の姿なら、風韻、風格、風雅はさしずめ内から滲み出たオーラの如きもの。風韻とは、すれ違った時、ほのかに漂う香しい精神の香とでも申せましょう。

|

| 7 |

|

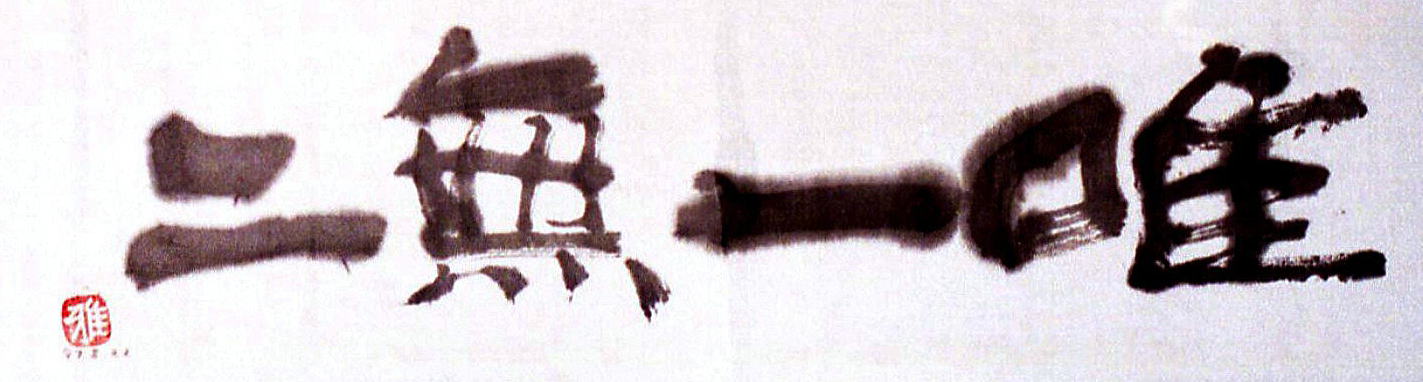

広辞苑によれば「三施の一。一切の衆生に畏怖の念がないようにさせること」なる意味の由。情けは人の為ならずという功利的なこととは反対の、代償を求める事ない施しといった説明をかって読み、そう理解しています。

|

| 8 |

|

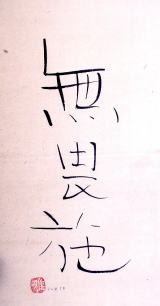

「人間はだれでも裸で生れてくるんだから無一物なんて言葉は当たり前です」と語りえる熊谷守一にとっては、文化勲章も本当に無用のものであったのでしょう。 |

| 9 |

|

プルーストの「失われた時を求めて」を半年近くかかって読みました。十全に読み解くに足る知識も感性もなく、全10巻のページを繰ったというだけですが、天をも驚かせるその巨大な才能には圧倒されました。しかし、ドストエフスキーを読んだ後の地をも動かすほどの感動は覚えませんでした。 |

| 10 |

|

個々の人間にせよ、国家にせよ独自性が急速に失われつつあります。グローバリズムのなせる業でしょう。量的側面からすれば人間を豊かにするものでしょうが、反面、人間の質を貧しくする方向にも働きます。様々なタイプの人間がいてこそこの世は面白く、又、明日の選択肢も増えるのです。

|

| 11 |

|

日本の仏教は当初、国家鎮護という功利的目的のために招来され、その後も政治家、僧侶、そして学者の為のものでした。最澄と空海が権力から距離をおくべく山に入り、その後、法然、親鸞、道元、日蓮が比叡山で修業するに及び宗教として成熟し、初めて市井の個人が仏と直接対峙する道が開かれました。

|

| 12 |

|

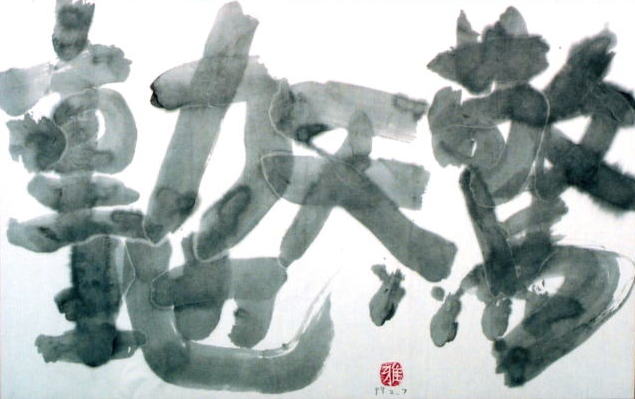

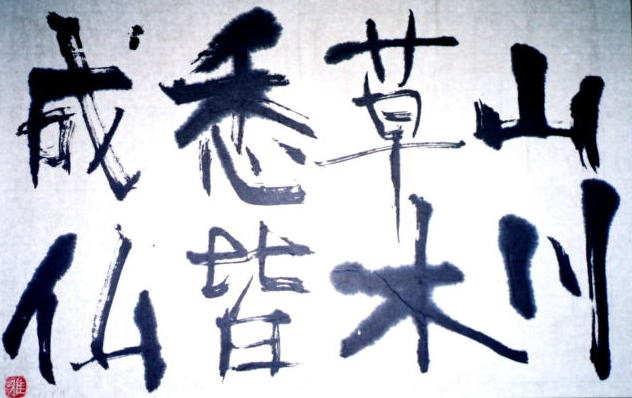

地道に努力するということが苦手で書における基礎的能力を欠いたまま、そのときの筆の動くに任せているだけですが、「森羅万象」は書けずじまいに終わり、苦肉の策で一字ずつ切り取って再構成した次第です。 |

| 13 |

|

キリスト教では人間は神から選ばれた特別な存在で、牛や豚は人間に食われるべく神より遣わされたものと言う事だそうですが、東洋人としては、人間も草木もしょせん細胞の変異体に過ぎず、行き着くところは同じと言う見方がしっくりするようです |

| 14 |

|

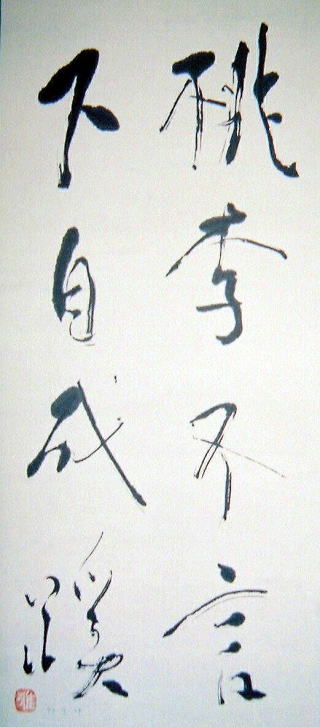

桃李もの言わずとも下おのずとみちをなす。アメリカ流の大声の自己主張が幅を利かすこの頃では、もはや失われし徳目と成り果てているようです。 |