| 1 |

|

ラテン語では魂の事を「アニマ」と言う。それを日本のキリシタンは聞き間違って「在り間」と書いた。「存在するものの間」、それが魂なのだ。魂はものが普通に存在するような意味では存在していない。しかし、それは「在り間」に存在する。今日と明日との間。心と体の間。―河合隼雄「物語とふしぎ」

|

| 2 |

|

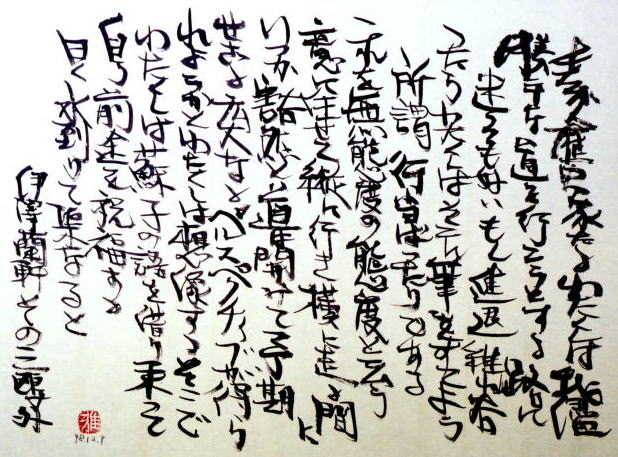

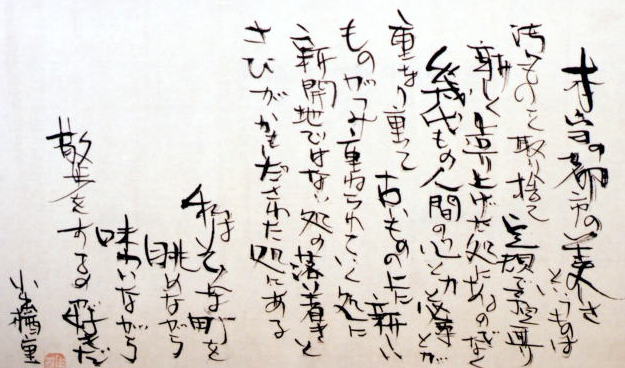

素人歴史家たるわたくしは我儘勝手な道を行くこととする。路に迷っても好い。もし進退これきわまったら、わたくしはそこに筆をすてよう。いわゆる行当たりばったりである。これを無態度の態度という。 (中略)意にまかせて縦に行き横に走る間に、いつかかつ然として道が開けて、予期せざる広大なるペルスペクチイウがえられようかと、わたくしは想像する。そこでわたくしは蘇子の語を借りきたって、自ら前途を祝福する。いわく水到りて渠なると。 鴎外「伊澤蘭軒」その三 |

| 3 |

|

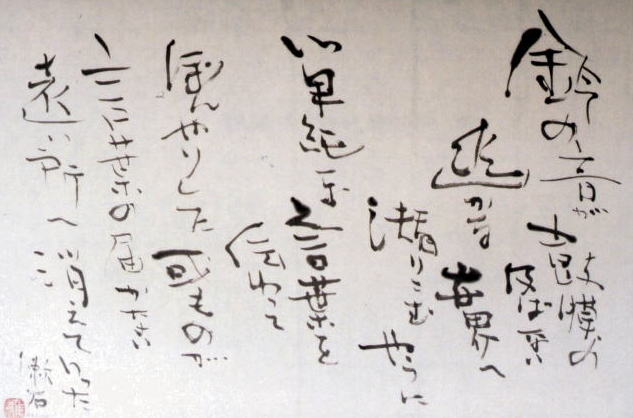

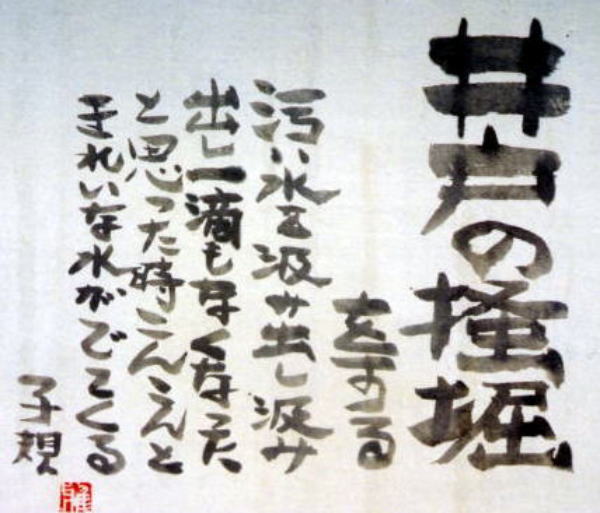

余は漱石と二人田圃を散歩し早稲田から関口の方へいたが大方六月頃の事であったろう。(中略)この時余が驚いた事は漱石は我々が平生喰う所の米はこの苗の実である事を知らなかったという事である。(中略)どうしても一度は鄙住居をせねばならぬ。

子規「墨汁一滴」

|

| 4 |

|

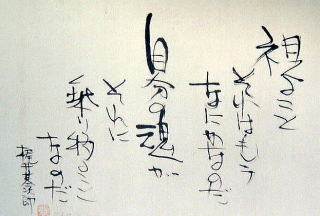

空が秋の露に洗はれつつ次第に高くなる時節であった。余は黙って此空を見詰めるのを日課の様にした。何事もない、また何物もない此大空は、其静かな影を傾けて悉く余の心に映じた。さうして余の心にも何事もなかった、又何物もなかった。透明な二つのものがぴたりと合った。合って自分に残るのは、縹渺とでも形容して可い気分であった。漱石「思い出すことなど」

|

| 5 |

|

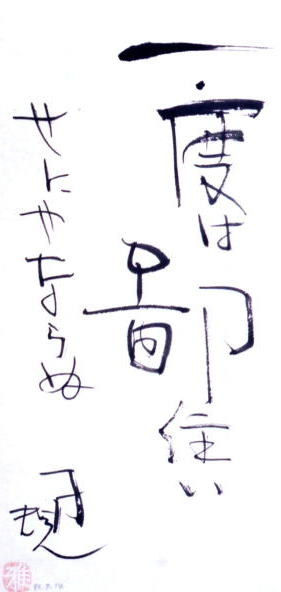

名著「やちまた」をわらわした足立巻一は教え子達にこわれると好んで宣長の「うひ山ふみ」の一文を書いたそうです。--−才不才は生れつきたることなれば力に及びがたし。されど大抵は不才なる人といへどおこたらずつとめだにすればそれだけの功は有物也。 |

| 6 |

|

どこの都市にもあるようなビルやマンションに侵食されてつつある京の町ですが、先日、祇園花見小路を通りましたら、電柱が消え石畳が敷かれ見違えるように趣が深まっており、少しほっとさせられました。

|

| 7 |

|

伊勢参りをすませた喜六・清八の二人連が、近江八景を見物して京に入り、寺田屋の浜から大阪へ帰りつくまでの長い道中記「東の旅」も、この「三十石」で大団円となります。桂米朝の独演会へは、しばしば足を運びました。

|

| 8 |

|

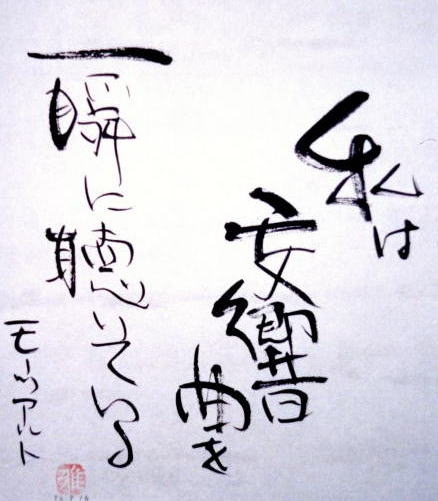

「わかる」ということは、瞬時に一切が白日下に照し出されることなのでしょう。絶体絶命時、生涯を一瞬に追体験するといわれていることと共通することなのでしょう。

|

| 9 |

|

「何かが終るとき私たちは何かが始まると思わねばならない」

シュタイナーのこの言葉を引用した後、ボルヘスは語を続けます。「私たちには何を失ったかは分っても、何を得るかは分からない」

野谷文昭訳「七つの夜」 |

| 10 |

|

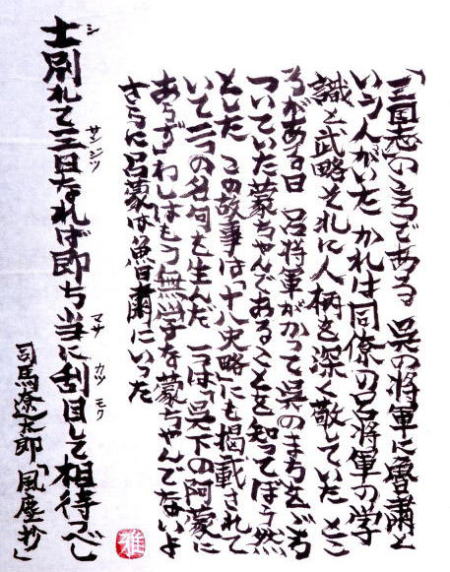

同時代の作家では司馬遼太郎を最も多く読みました。当初は食わず嫌いでしたが、「坂の上の雲」に対する桑原武夫の評につられて手にして、「まさに刮目」させられた次第。

|