| 1 |

|

十年ほど前の祇園会の朝、「正法眼蔵」を買い求める途次ゆっくりと自転車で高辻通りを走っていました。道の向こうにゆかしい町家をみつけ自転車を置いて道を横切りカメラに収めました。そして戻ったところに道元終焉の地の石碑が建っていました。ユングの「共時性」かなと感じたものです。

|

| 2 |

|

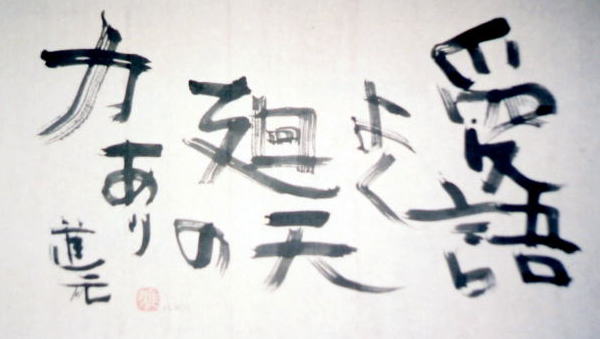

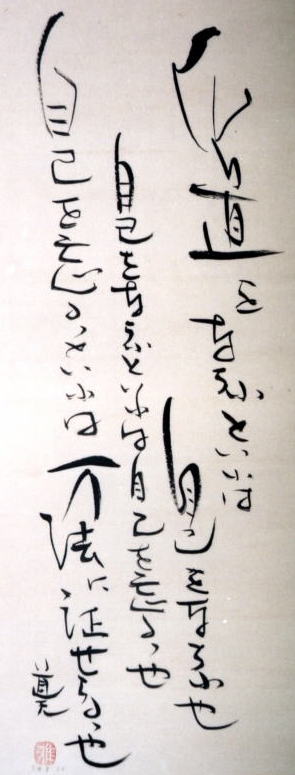

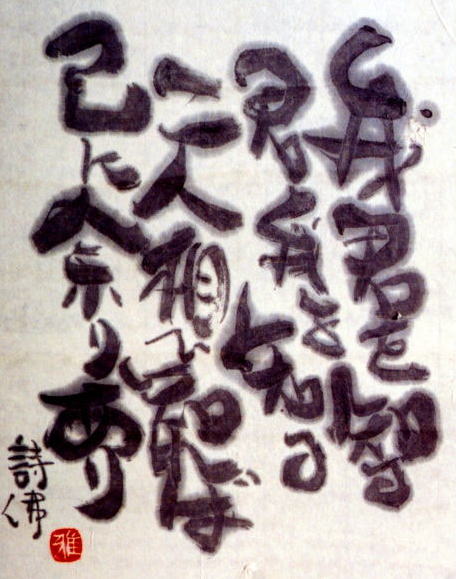

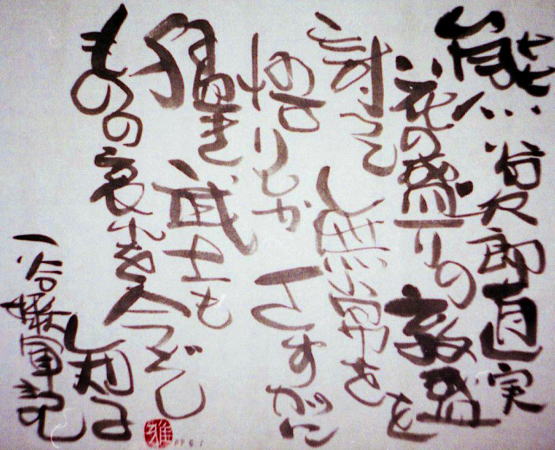

道元「正法眼蔵」冒頭の「現成公按」の一節ですが、本来,言葉を超えたところに潜んでいる禅の真理を日常言語に近い形で表現せんとする破天荒な試みですから、難解至極な文章の連続です。ギリシャのデルフォイの神殿には「汝自身を知れ」という額が掛かっていたそうですが、その汝自身をも忘れてしまえと道元は教えています。

|

| 3 |

|

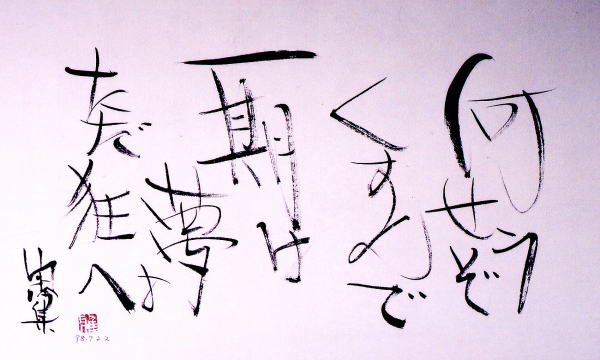

室町時代の歌謡を収めた閑吟集の一節です。どうするのだくすぼっていて、この世は夢のようなもの、ひたすら狂え。この気分が婆沙羅ものを輩出させ、やがては「人間五十年下天のうちをくらぶれば夢幻の如くなり」と信長をして幸若舞を舞わせることにもつながるわけです。

|

| 4 |

|

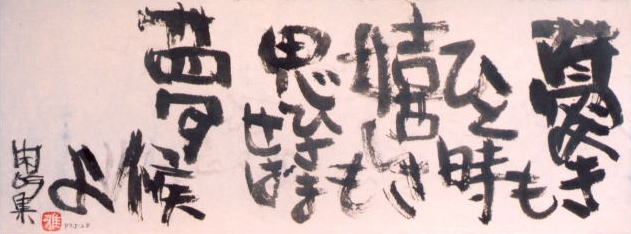

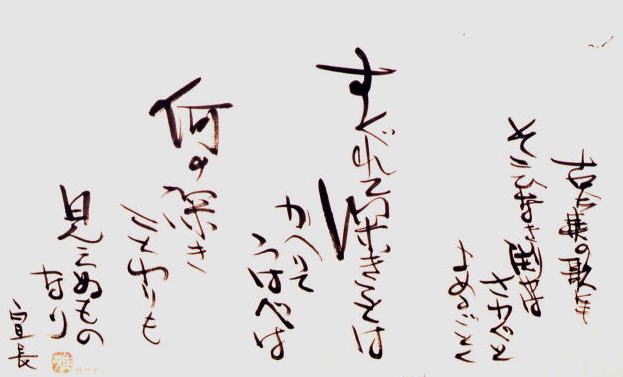

憂きも一時 嬉しきも 思ひ覚ませば夢候よ

次も「閑吟集」から。

世の中は ちろりに過ぐる ちろり ちろり 我が恋は 水に燃えたつ蛍 蛍 物言はで 笑止の蛍 思へど思はぬ振りをして しやっとしておりやるこそ底は深けれ ただ人は情けあれ 夢の夢の夢の 昨日は今日のいにしへ 今日は明日の昔

|

| 5 |

|

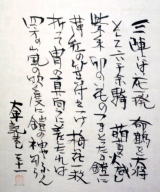

三陣には花一揆 命鶴を大将として六千余騎 萌黄火威し紫糸 卯の花のつまとったる鎧に薄紅の笠符をつけ 梅花一枝折って冑の真向うに差したれば 四方の嵐の吹く度に鎧の袖や匂ふらん

太平記巻三十一

|

| 6 |

|

中村真一郎には江戸中期の文人三者を描いた史伝三部作があります。「頼山陽とその時代」「蛎崎波響の生涯」そしてここに引用した「木村兼葭堂のサロン」です。大阪の商人学者兼葭堂のまわりには大雅、秋成、蕪村、源内、玉堂, 宣長、応挙、南畝らの文人・画人が群れ集まっています。

|

| 7 |

|

宣長の盲目の長男春庭の足跡を辿った足立巻一「やちまた」に次のような春庭の一文が引用されていました。―

歌はいといとあやしく くすしくたへなるものにて 意味のつかひざま てにをはなど 実のところは言語にもいひ難く筆にも書き尽くし難し。

|

| 8 |

|

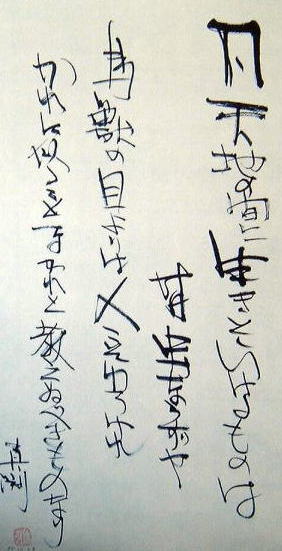

およそ天地の間に生きとしいけるものは皆虫ならずや、それが中に人のみいかで貴く、人のみいか成ことあるにや、(中略)天地日月のかはらぬままに、鳥も獣も魚虫も草も木も、いにしへのごとくならぬはなきこと、人ばかり形はもとの人にて、心のいにしへとことになれるはなし。(中略)今鳥獣の目よりは、人こそわろけれ、かれに似ることなかれと教へぬべきもの也。

賀茂真淵 小林秀雄「本居宣長」より

|

| 9 |

|

無常を悟った直実は法然に帰依し、蓮生坊と名をかえ黒谷で仏道に励みます。彼の歌とされる「約束の念仏は申して候よやろうやらじは弥陀のはからい」を鈴木大拙は次の様に解説しています。弥陀の本願にまかせて念仏を称えている自分、それで極楽往生ができるものかできないものかそれは自分の計らいで決まるものでない。阿弥陀の計らいであるからいずれになりとあなたまかせだという心持は他力信者のそれではないか。鈴木大拙「日本的霊性」

|