| 1 |

|

蕪村と若冲は1716年生れの同い年。若冲が没したのは蕪村に遅れること17年の1800年。片や四条高辻、片や錦市場と目と鼻の先に住み、画業を同じくしたにもかかわらず、蕪村は若冲に言及していません。大雅とは十便十宜図を競作し、応挙には黒犬の画賛を求められ「己が身の闇より吠えて夜半の秋」にを呈しています。

|

| 2 |

|

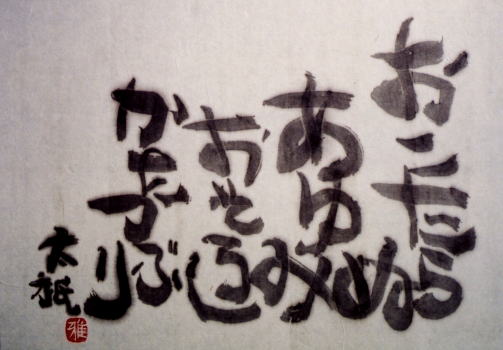

わが名をよびてたまはれ

いとけなき日のよび名もて わが名をよびてたまはれ あはれいまひとたび わがいとけなき日の名をよびてたまはれ 風のふく日のとほくより わが名をよびてたまはれ 庭のかたへに茶の花のさきのこる日の ちらちらと雪ふる日のとほくより わが名をよびてたまはれ わが名をよびてたまはれ 三好達治「花筐」

|

| 3 |

|

「君あしたに去りぬゆふべのこころ千々に何ぞはるかなる 君をおもふて岡のべに行きつ遊ぶ 岡のべ何ぞかくかなしき たんぽぽの黄になづなの白う咲きたる見る人ぞなき」

この北寿老仙をいたむ歌を長歌にみたてればこの俳句はさしずめ反歌の趣を呈しています。

|

| 4 |

|

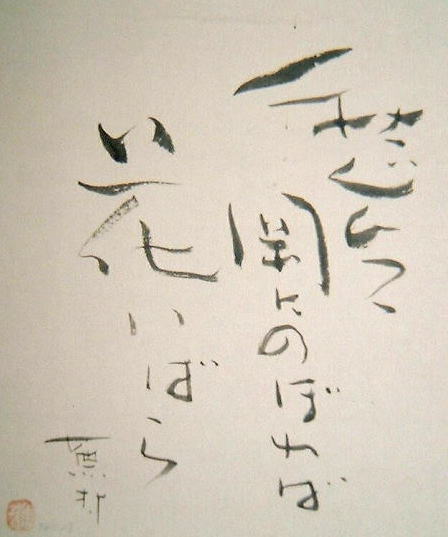

花茨故郷の路に似たるかなという句もありますが、「花茨は蕪村幼時の思い出につながり、故郷への道は彼の想念の中で常に途中で尽きている」と尾形仂さんは註解しています。春風馬提曲も「懐旧のやるかたなきよりうめき出た」ものですが、ついに故郷攝津毛馬村には戻る事なかったよし。

|

| 5 |

|

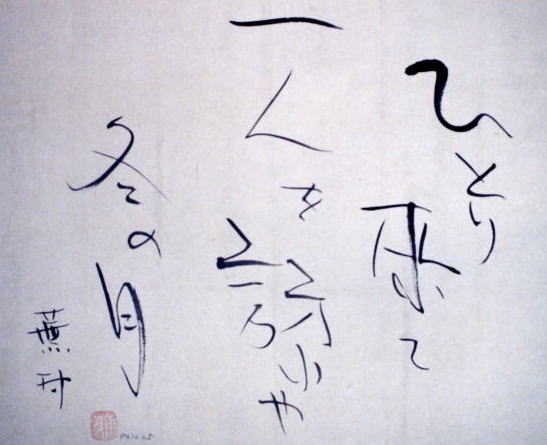

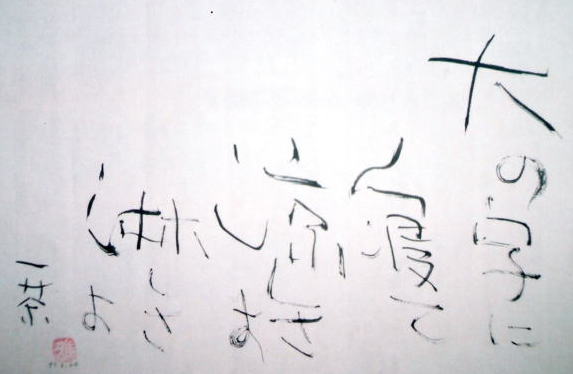

江戸時代に文筆だけで食っていくのは至難の業であったようです。藤沢周平「一茶」に教わりました。この句はいかにも彼らしくありふれた日常語彙の組み合わせで、一人住まいの気楽さと淋しさを見事に表現しています。

|

| 6 |

|

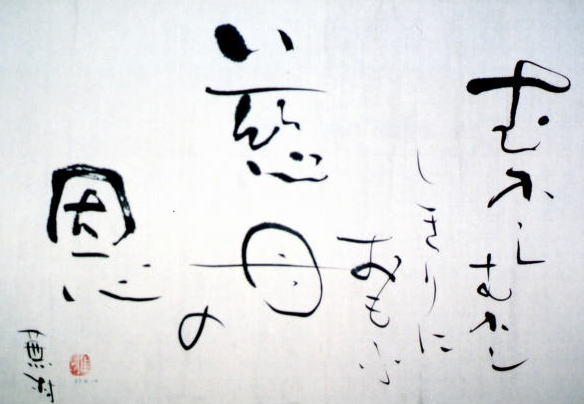

喜怒哀楽の無明の闇に閉ざされた日常にも、まれに薄日が射し込む事もあります。そんな時、自分を他者のように客体視できる気がします。そして、こうして生きて花を愛でている今の存在を不思議なこと、あり難きことと謙虚に見つめ直せるようです。

|

| 7 |

|

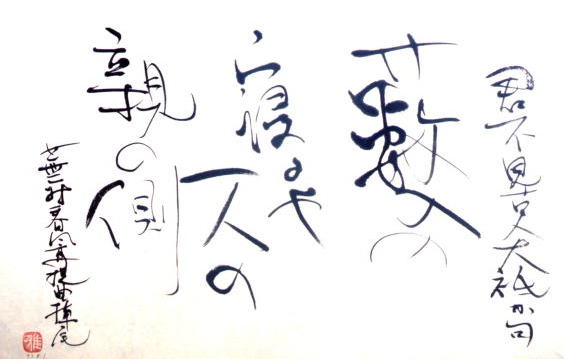

君見ずや古人太祇が句 薮入りの寝るや一人の親の側

師走の深夜、室町通りを南へ駆ける俳人二人。折からの強い風雨で小提灯が消えてしまう。「馬提灯を持ってきてたら」蕪村がくやめば「世の中のことは馬提灯がよいか何がよいかわかるものか」と返す太祇。その答えに俳諧の妙を蕪村は悟ったよし。

春風馬提曲の最後をなき友の句で締め括っています。

|

| 8 |

|

漱石はなくなる四ヶ月前、芥川に長い手紙を書いています。「われわれはとかく馬になりたがるが牛にはなかなかなりきれないです。(中略)根気ずくでお出なさい。世の中は根気の前に頭を下げる事を知っていますが、火花の前には一瞬の記憶しか与えてくれません。(中略)。これから湯に入ります」。と締めくくっています。

|

| 9 |

|

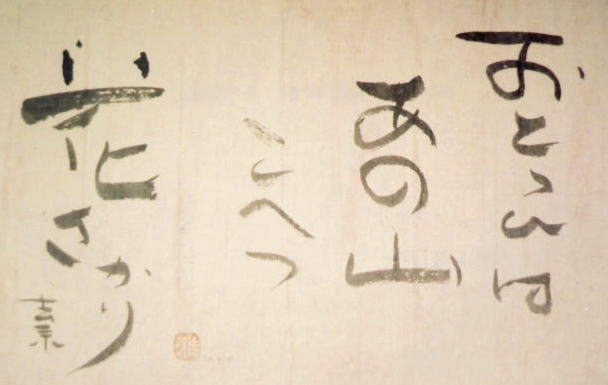

春の山仕事はなんといっても杉や桧の植林です。谷から植え登って尾根に至り、向こうを見晴るかせば薄紅色の斑点がポッポッと浮かんでいます。宣長ならねど「山桜かな」です。 |

| 10 |

|

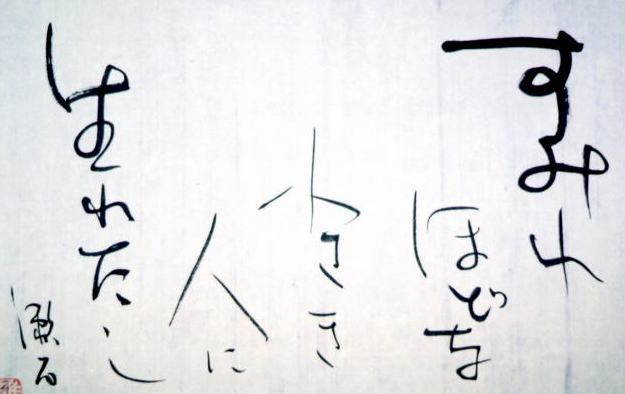

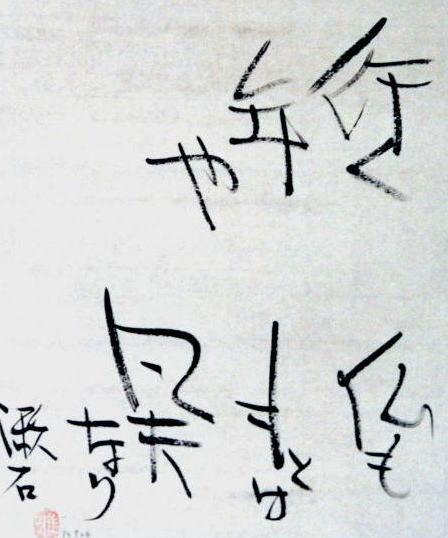

すみれほどな小さき人に生まれたし 漱石

文鳥は嘴を上げた。咽喉の所で微な音がする。(中略)その音が面白い。静かに聴いていると、丸くて細やかで、しかも非常に速やかである。菫ほどな小さい人が、黄金の槌で瑪瑙の碁石でもつづけ様に敲いているような気がする。 漱石「文鳥」 |

| 11 |

|

平家物語の祇王の段にも引用されている今様「仏も昔は凡夫なり」を借りたごく安直な俳句です。それはともかく、仏という偉い方も、もとをただせば同じ凡夫。この認識は、キリスト教の神と決定的に異なるところです。 |

| 12 |

|

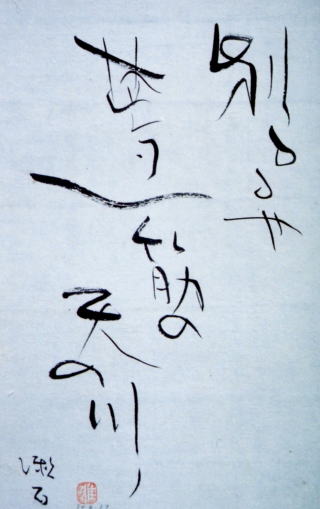

別るるや夢一筋の天の川

生きて仰ぐ空の高さよ赤蜻蛉

骨の上に春したたるや粥の味

逝く人に留まる人に来る雁

四句とも修善寺大患後の漱石の作 |

| 13 |

|

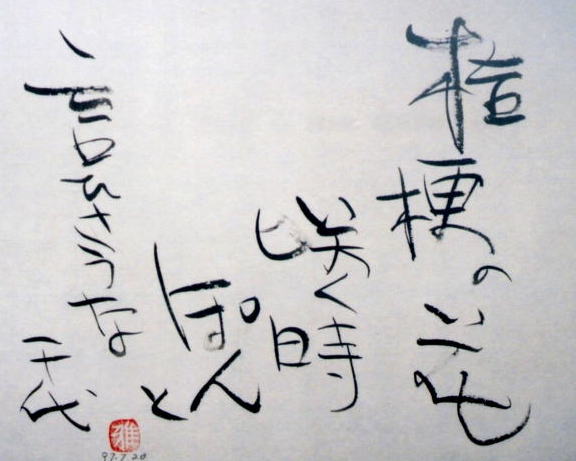

「冷ややかな鐘をつきけり円覚寺」。漱石は若い時、鎌倉に参禅しています。その折、手引きされた僧を「そこもとはかかしに似たる和尚かな」とも詠んでいます。こんな体験が15年後の「門」に生かされています。与えられた公案に対する主人公宗助の答えを聞いて,老師は「もっとぎろりとした所を持ってこなければ駄目だ」と一喝しています。

|

| 14 |

|

外来の文学・思想・技術等は、いずれも仮名文字の屈伸性・弾力性・連結性などによりて、国民精神発展の上に自由に取入れられたのである。この事実を考えてみると、我らは平安朝女性の創造的天才に対して、十二分の謝意を表すべきである。

鈴木大拙は「日本的霊性」でこう述べていますが、紫式部の時代から樋口一葉へ至る千年の間、文芸上存在した数少ない女性の一人が千代でした。

|

| 15 |

|

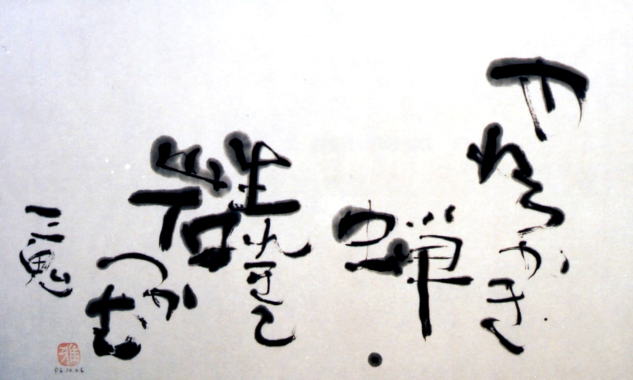

やわらかき蝉生れきて岩つかむ 西東三鬼

腹から尻尾へかけてのブリッとした膨らみ。隅ずみまで力ではち切ったやうな伸び縮み。

そしてふと、蝉一匹の生物が無上に勿体ないものだといふ気持に打たれた。

梶井基次郎「城のある町にて」 |