| 1 |

|

孔子は斉のくににおいて、古代の舜の時代の管弦楽である韶の音楽を聞いて、そのすばらしさに感動し、三ヶ月間、肉を食っても、肉の味を空虚なものと感じた。そうしていった。

「音楽というものの感動が、これほどまでに深いとは予期しなかった」

吉川幸次郎「論語」述而第七

|

| 2 |

|

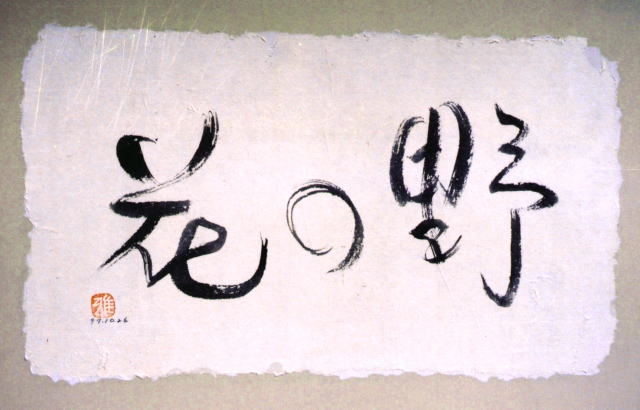

流行のガーデニングとか、華麗に交配育成されたバラや菊は、見る方の人間本位でどこか無機物化してしまったというか、従順に飼育された動物のようで興をそそられません。人間どこ吹く風と己が意のままに咲いている野の花に心惹かれます。 |

| 3 |

|

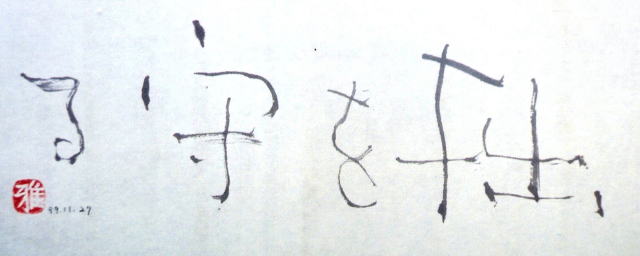

六朝の人陶淵明の「拙を守って園田に帰る」に基づきます。「拙さ」という欠点を徳に昇華させるのは東洋独自のものでしょう。漱石は、世間には拙を守るという人がある、この人が来世に生まれ変わるときっと木瓜の花になると前書きして「木瓜咲くや漱石拙を守るべく」と詠んでいます。

|

| 4 |

|

世はグルメブーム。TVをつければどこかのチャンネルで山海の美味が映し出されています。高級料亭や一流レストランには無縁の徒ですが、私にとっては京都駅高架下の新福菜館のラーメンが大牢の滋味と化する次第です。

|

| 5 |

|

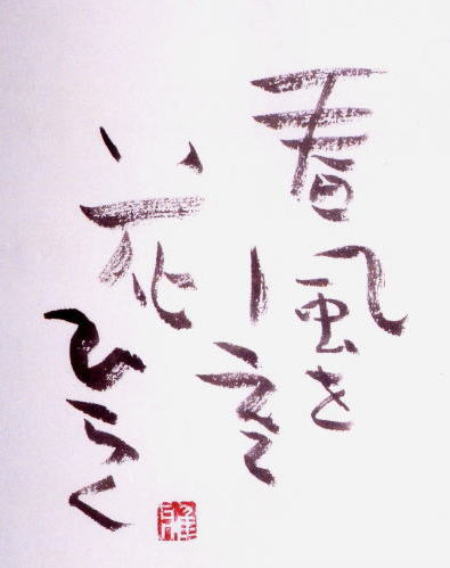

冬に咲く山茶花や梅、あるいは夏を彩る夾竹桃や百日紅は長く咲きつづけますが、春風とともに花開く桜、桃や藤は速やかに散り去っていきます。受粉の仲介たる昆虫に恵まれそれだけ子孫を残す為の生存競争が緩やかなせいなのでしょうか。

|

| 6 |

|

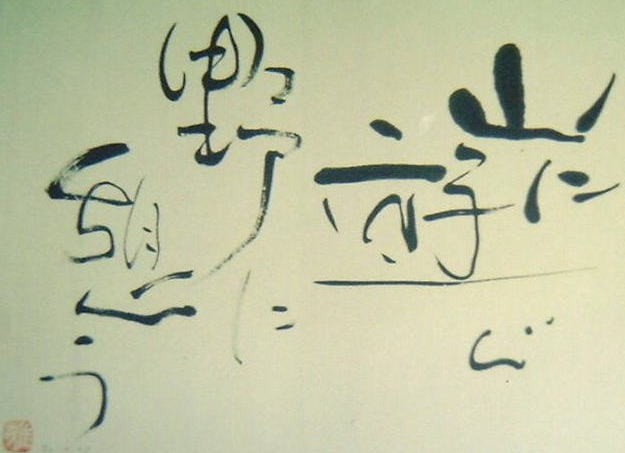

「蕉翁山城の東西に吟行して清瀧の浪に眼裏の塵を洗ひ・・」蕪村「洛東芭蕉庵再興記」の一文です。蕪村は詩仙堂の近くにある金福寺の芭蕉庵のほんねきに弟子の呉春らとともに眠っています。

|

| 7 |

|

現今のハリウッド映画は好みではありませんが、ヒッチコックやワイルダーのビデオは繰り返し見ても飽きません。ヒッチコックの「知りすぎた男」はドリスデイが高らかに歌う「ケセラセラ ホワットエバーウイルビーウイルビー」が事件解決のきっかけになります。 |

| 8 |

|

天神(あまつかみ)がイザナギ・イザナミノ尊に言うには、「豊葦原の千五百秋(ちいおあき)に瑞穂の栄える地(くに)がある。お前たちは行って国をつくれ」−福永武彦訳「日本書紀」より

|

| 9 |

|

冬に雑木を切り払い地ごしらえをし、春に植林。夏は下草を刈り取り、秋は枝打ちをする。これが山仕事の1年のパターンですが、最もこたえるのが炎天下での下刈りです。その代わり、昼休みに小川で冷やしたビールで喉を潤し、一眠りする心地よさは他にかえがたいものです。

|

| 10 |

|

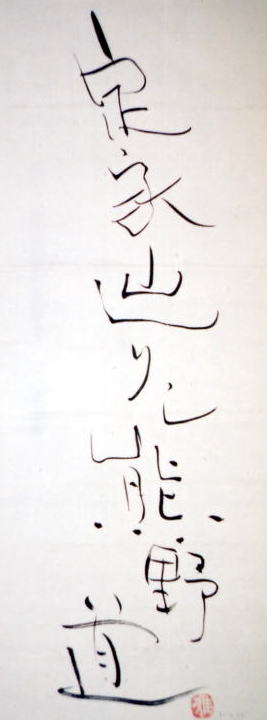

烏丸今出川の一画、同志社大学校舎に囲まれて現存唯一の公家屋敷たる冷泉家があります。その祖の藤原定家が熊野詣でをした様を堀田善衛「明月記私抄」で知り、私も辿った事があります。

|