| リトープス雑考 ③ 色変わりリトープス 奈良県 岡本治男 |

|

| リトープスの栽培熱が増すとともに実生される数も増え突然変異による‘変わり物’も数多く見られるようになりました。 今回は、それらの中からアルビノ(albino)白子現象による色変わりリトープスを取り上げます。 リトープスは多肉植物中最も高度の擬態性を持っています。その多くは周囲の小石や土壌に似た色や模様をしていますが、それは表皮(特に頂面)だけで、内部は淡い黄緑色で、青首の大根を切った様なものです。この表皮の色素が何かの原因で欠落したものがalbinoです。 これらは実生苗(CV.=cultivar variety)=栽培中に発生した変種=から得られたものもあり、また自生地でも数多く発見されております。 最初に発見されたのか‘紅大内玉’で1923年とありますから随分古い話ですが、我が国で昭和14年(1939年)に出版されたリトープス分類表(シャボテン社)に既にこの名が出ていますから驚きです。でも名前だけで現物は入っていなかったのではないでしょうか。 さてこれらの品種は発見当初は当然のことながら珍品とされ、入手困難でしたが、今ではその半数近くが実生により増殖され入手可能になりました。以下その特徴を紹介しておきます。なお、これらの変色種の多くにはコールNo.のあとにAの記号がつけられています。(注 ○印はCV. 他は自生地で採取) |

|

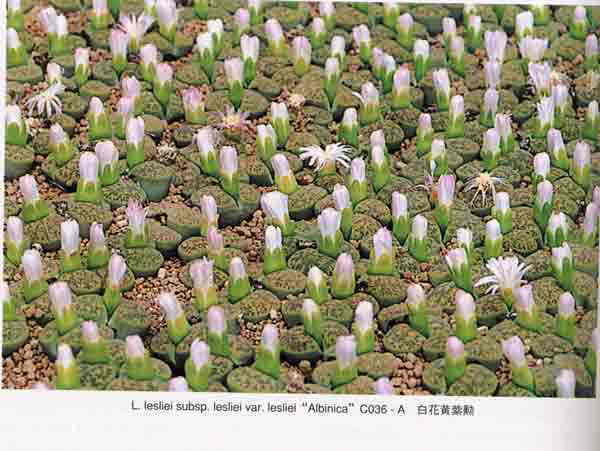

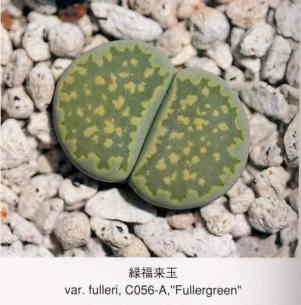

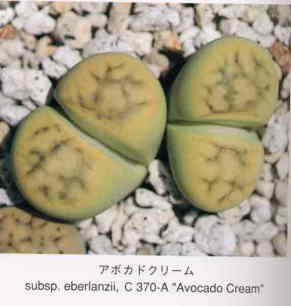

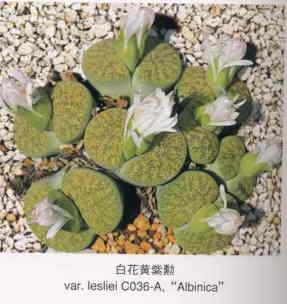

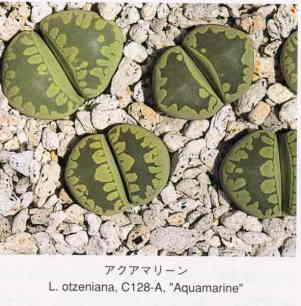

☆ 黄緑変異体 ☆ 黄緑変異体① ○白花黄日輪玉(aucarpiae var. aucampiae‘Betty’s Beryl’)(C389) ② ○黄花き日輪玉(var. aucampiae ‘Tackson’s Jade’)(C395) 島田保彦氏著のLITHOPSの写真を見ると濃い黄色で大型の美しい品種。 ③ ○黄嗚弦玉(bromfieldii var. insularis‘Sulphurea’)(C362) 前記島田氏が1977年に発表されたもの。歴史が古いので、最も数多く出廻っている。 名前の「Sulphurea」は硫黄色。黄緑変異体として、かなり緑濃いほうで丈夫な品種。 ④ ○緑神苗玉(dinteri‘Dintergreen’)(C206A) 黄緑色の頂面に基本種が持つ赤い斑点が僅かに残ることがあり美しい。 ⑤ 〇黄徴紋玉(fulviceps‘Aurea’)(C363) これも島田氏の作品。頂面に基本種のもつ青緑色の透明な点が鮮やかに浮き出てい る。 ⑥ 黄巴里玉(hallii var. ochracea ‘Green Soapstone’)(C111A ) 一般に黄緑変色体は光線が強いと黄色が濃くなり、弱いと緑色が強くなる傾向がある が、本種はそれが特に顕著で、強光線下では殆ど鮮やかな黄色に変って美しい。 基本種より小型で生育も鈍く、3年たっても開花球に達しないことが多い。 ⑦ 緑福来玉(fulleri‘Fullergreen’)(C050A) この名の通り、緑色ないし青緑色の窓が鮮明な美種。  ⑧ ペパーミントクリーム(jullii‘Peppermint Cream’ ⑨ アボガドクリーム(karasumontana eberlanzii ‘Avocado Cream’)(C370A) 頂面は薄クリーム緑色だが、側面が黄緑色で季節により全体が黄色に見える事が ある。  ⑩ 白花黄緑紫勲(lesliei‘Albinica’)(C036A) コール教授が1968年に発表した最初の黄緑変異体‘albiuca’は白化現象という意味 で、基本種が黄花でも白化種は白花のものが多い。本種は非常に丈夫で、 基本種に似て大型にない作り易い、体色もかなり緑が濃い。  ⑪ ○黄花黄紫勲(lesliei‘Storms Albinigold’)(C036A) 前種と殆ど区別できないか多少黄色が強い様に思われる。 ⑫ アクアマリーン(otzeniana‘Aquamarine’)(C128A) 基本種の大津絵は亜種もなく、コールNo.も少ない(自生地が限られている)のに、 色彩、模様はさまざまで、体色も、ベージュ色、薄桃色、緑色、紫がかった色まであり、 特徴であるコウモリ型の模様も様々。本種は色彩が鮮やかな青緑色であり、コウモリ型 の模様とマッチしていて非常に美しい品種。  ⑬ 黄緑大津絵(otzniana‘Yellow green form’)(C350) 前種とよく似ているが青色がやや淡く全体に黄緑の感じが強い。 ⑭ 緑李夫人(salicola‘Malachite’)(C351A) マラカイトは和名を「クジャク石」といい濃い緑色の孔崔の羽根の様な美しい模様をし ている。本種はその色彩がマラカイトに似ているから命名されたように頂面はかなり 濃い緑色で美しい。 ⑮〇緑繭型玉(marmolata‘Polesky smaragot’) かなり緑が濃い品種。 ⑯ 黄壁瑠璃(terricolor‘Speckled‘Gold’)(C345A) Goldという名の通り頂面が金色がかった黄色で黄緑変異体の中で、最も黄色の深い もの。 |

|

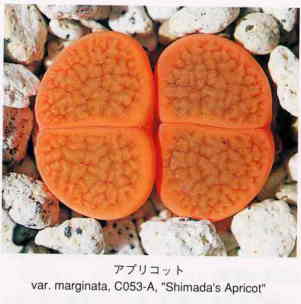

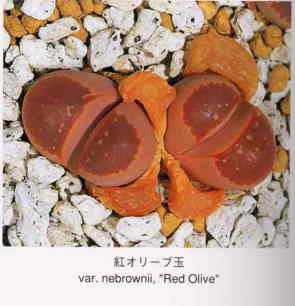

| ☆ 赤紫系変異体 ①〇アプリコット(hookeri var. marginata‘Shimadas apricot’)(C053A) 島田氏作出の杏子(アンズ)色の美種  ② 紅菊水玉(meyei‘Hammeruby’)(C272A) ルビー色が鮮やかな品種。 ③ 〇紅オリーブ(olivacea var nebrounii‘Red olive’ 島がサーモン色、窓は鮮やかな赤色を呈す。基本種nebrouniiの実生苗からも、かなり 赤い物が出ることがあるが、本質的には全く異なる。  ④〇紅大内玉 (optica‘Rubra’) 前記の様に、最も早く自生地で発見された品種。現在作られているのは、栽培品から 増殖されたものと考えら極めて容易に入手できる。 ⑤〇黄花紅大内玉(optica ‘Rubra yellow flower form’) 上記の黄花種 ⑥〇紫李夫人 salicola‘Bacchus’ 岡田拓美氏の作出品で、赤紫系の美しい品種。‘bacchus’はワイン色を意味している。 さて、これらの変異体の一部は、前記しました様に実生で容易に繁殖される様になりました。当初は紅大内玉などかなり基本種の緑色のものが出ましたが、今では優秀な親苗から100%近く赤いものが生える様になりました。他の黄緑色もよい親を選べば基本種が生えることはありません。 ただ一般的に、苗の生育は基本種に比べて遅い様です。葉緑素が少ないせいでしょうか。特に黄巴呈玉は丈夫ですが成長が鈍く、3年たっても開花しないことが多い様です。また紅大内玉は過湿に弱く、(基本種も同じ)、私も夏期によく枯らしましたが、最近は4月に入ると全く水を与えないように工夫しております。以上現在発表されている色変リトープスの大要を述べました。おそらく趣味家の栽培室には秘蔵の品も数多くあると思いますし、自生地での新しい発見望めますので、これらの高嶺の花ならぬ高値の宝石に手が届く日も近いのではないかと楽しみに致しましょう。(続く) |

|

(編集注・掲載した写真は島田保彦氏の許可を頂き著書‘LITHOPS’より転載致しました。 ‘LITHOPS’についてのお問い合わせは群仙園・島田氏・℡0277-22-8442まで、又、掲載植物に関しては世界各国からお問い合わせがある為、供給が追いつかない場合もありますので、同じく上記まで直接ご確認下さい。) |