この街は苔むす連歌とその中を溢れる意伝子な電子で一杯だ。

芳しいノックの音。部屋の住人はオートメーションのように玄関に歩いていく。

「郵便です。ここにサインを」

毛むくじゃらの矮躯の中に鋭く光る目をした郵便屋が陰気に呟く。

郵便を届けに来るのはいつも彼だ。

「ああ、ありがとう」

住人は品物を受け取ると彼は湿気に結露したドアを閉めた。

いつも雨の降るこの街ではあらゆるものが物が結露し、カビる。

これといって不快ではないがいつも思う。なぜこの街に、いつまでここに?

頭の隅を過る電気パルス。だがそれも雨のように涙のように消えてしまう。

お決まりの蝋の封印を見たとき気づいた。否、手紙を見たときから気づいていた。

あいつだ。懐かしいあいつ。30年も前から誰もが電脳化されてるこの街で手紙などという古風な

伝達手段を使ってくるのはあいつしかいない。

全くお互いに懐古趣味だ。

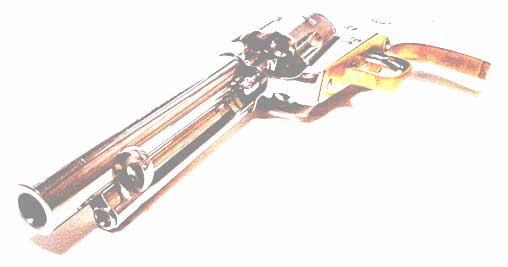

住人は手紙を床に置くと古びて黒壇のような色になった机の引き出しから大時代な銃を取り出す。

今では誰も持ってないような古い銃。別にコレクター垂涎というわけではない。

ただ単に時代遅れなだけだ。今でも使えるのは弾丸が現代のものと同じ規格のものだからに他ならない。

そうでなければスクラップか博物館行きだ。

博物館行き寸前の銃を構えて、手紙を床において、封印の蝋に向かって、撃つ。

案の定の爆発だ。

毒ガスでなかっただけ、ましか。

爆発の中から生き残った金属板を拾う。

よく見ると二枚重なっていてその間に薄い紙が入っている。

苦労して開けると、こうだ。

「6のd、ナイト ゲームを再開しよう。

――――男爵」

まだ終わってなかったのか。あのゲーム。

チェス板の白いナイトを動かしながら住人は考える。

誰が来るだろう?次に動かされるのは誰だろう?

「7のc、キングでチェック」

盤面にはいくつかの白い駒とたった一つの黒いキング。

追って来い、と言う事か…

それは始めから解っていた。そういうゲームだった筈だ。

全く…俺もあいつも、何人殺し、何人騙せば気が済む事やら…

「因果な事だ」

階段を駆け上がってくる何人分もの軍靴の音を聞きながら、

男は銃に弾を込めた。

BACK