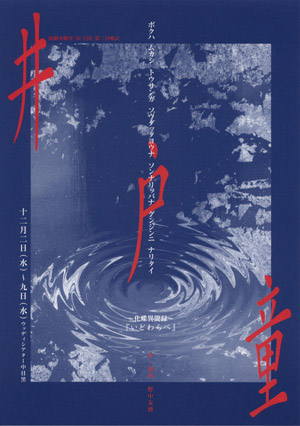

A LABORATORY OF THEATER PLAY CRIMSON KINGDOM

【時】 1998年12月2日〜9日

【所】 ウッディーシアター中目黒

【スタッフ】

作・演出…野中友博/音楽…寺田英一/美術・装置…亜飛夢/照明…中川隆一/音響…音楽図鑑/宣伝美術…河合明彦・東野元昭/衣裳…在倉恭子・高野宏之/マスク製作…松木淳三郎/舞台監督…高田龍也/制作…島田雄峰

【出演】

得壱…渡辺聡(俳優座)/美琴…恩田眞美/大家…鰍沢ゆき/先生…末次浩一/陸軍…松本淳一/海軍…園部貴一/由紀…加藤あゆみ/奈美…大川戸由嘉/細川…溝口泰樹/小沢…中川こう/渚…広瀬奈々子/安寿…北島佐和子

【概略・備考】

森に程近い長屋での出来事。普通になろうと努力する住民達と、息苦しい現実から脱出を試みる子供達。新しい謎の住人が加わるのと同時期に、全国に潜伏する邪教の輩の残党の噂が長屋を駆けめぐり、井戸に猫の死骸が投げ込まれる事件が起こる。長屋の住民達は、森からやって来た女を、猫殺しの犯人として告発するが……

前作『化蝶譚』の姉妹編として作られた本作は、神戸事件や数多の毒物事件を下敷きにしながら、今日問題となっているオウム教団と地域住民の衝突といった問題を先取りしている。

幾何学的導線による様式演劇を目差す演出法の確立によって、紅王国のスタイルは、新たな段階に突入したと言える。

『テアトロ』99年3月号での特集、【'98舞台ベストワン・ワーストワン】にて、劇評家・浦崎浩實氏に98年のベストステージに挙げられた。

【パンフレット文】

化 蝶 再 臨

今回の『井戸童』という作品は、副題に 〜化蝶異聞録〜 とあるように、前作『化蝶譚』と表裏一体の関係にある。ただ、どちらが表で、どちらが裏という訳ではなく、双方が共に表なのだ。『化蝶譚』が「世間から森に迷う物語」であるのに対して、『井戸童』は、「森からの使者が世間を訪れる物語」である。そして、前作がそうであったように、「帝都の井戸に毒をまいたという噂」のある、「火本教」という架空の宗教団体が、物語の要となっている。

世間という舞台を、長屋と設定した時、その共同体から脱しようとする子供達が居るだろうと私は考えた。理不尽な世間体というものを受け入れ、そこから出て行く事は出来ないと得心する事が、大人になるという事だとすれば、森への一歩を踏み出した時、彼らは大人でも子供でもない何かになれるだろう。

……その着想は二年前に遡るのだが、その後、私の想像力を追い越す形で、神戸の連続児童殺傷事件が起こり、この夏から毒物、薬物を用いたミニハルマゲドン的な数々の事件が続いた。中でも、女子中学生が級友や教師に、痩せ薬のサンプルとしてクレゾールを送りつけた事件は、私の憂鬱を決定的な物にした。それが衝撃的だったからではなく、あまりにも思った通りであり過ぎたからだ。

小林よしのり氏の『戦争論』という漫画が、大変なベストセラーになっている。氏は、オウム事件、神戸事件等、昨今、世情を騒がせている事件の根底には、現代日本が、制限と束縛を失った「神無き個人主義」に陥ったという背景があると言っている。そしてまた、氏は個を確立するには他者の存在が不可欠だと言っている。それはその通りだろう。しかし、他者の為に生きるという事の終着点を、国家と言い、その発動を戦争と言い、それを讃美し、肯定するという考えに、私は与しない。

他者と共に生きるという事と、国家を考え、戦場に行く事はイコールでは無い。国家という幻想が無くても、家族や隣人、友人、恋人……人間を愛し、社会性を持って生きる事は出来る。文学的ロマンティシズムと言われても良い。私はこの作品をもって小林氏に反論する。手袋を投げる。小林氏は私のような小者を知ろう筈も無いし、知ってくれたところで眼中にないだろうが、沈黙する事は出来ない。氏の作品は、気分的だし、論理的な破綻が数々あるが、分かり易い。もっとも危険なのはその部分だ。何故なら、我々は、時として解り易い事を、正しい事と錯覚してしまうからだ。

小林氏御自身が、国家もまた宗教であると自覚なさっているから、敢えて言う。宗教は、神は、それがバモイドオキ神だろうと、麻原尊師だろうと、国家だろうと必然的に人を殺す。人を死に駆り立てる。そして私は、『世間様』という顔のない神の恐怖を、前作『化蝶譚』から綴り始めた。前回、言の葉で語られた事を、『井戸童』では、具体的な共同体として舞台に上げたいと思った。前記したように、それは「長屋」という形で現れる。

配役表にある通り、長屋の人々は具体的な固有名詞ではなく、通称で呼ばれている。彼らは普通の人々、というより、普通になろうとする人々を代表している。この長屋には、舞台には登場しないが、「磯野さん」や「野原さん」、「佐倉さん」といった、普通の人々が数多く住んでいる。

子供達は得壱(エイチ)、美琴(ミコト)と名付けられ、作者である私は、その言葉の響きの背後に、叡智、命、という文字を想い浮かべている。また、特別高等警察の刑事達の名前(細川、小沢)は、前作の近衛、東条と同じく、権力という神を代弁する仮称にすぎず、特別な意味は無い。穿った見方をするのはまあ、御自由にという所である。

森から長屋に引っ越してきた黒衣の女は、最初はスズキハナと呼ばれ、幾つかの名前を持っている。それは名前が無い事をも意味するが、終盤に呼ばれる天野渚(アマノナギサ)という名前には、エヴァンゲリオンのファンならとっくに御承知であろう、ある意味がある。渚という文字を左右に分解すればシ者となるから、横並びにすれば「テンノシシャ」と読めるのである。守護天使と呼ばれる白い影の女は、安寿(アンジュ)という役名だが、劇中、その名で呼ばれる事は一度もない。アンジュという響きを仏語表記すれば、ANGEとなるが、これも天使と訳される言葉である。ただ、オカルティストが言う所の「守護天使」とは、人間の潜在意識そのものなので、一般的な天使とは意味合いが違う。

とは言え、このような、オカルティックでオタク系の設定をする私自身も、何らかの神に毒されているのだろう。それは否定しない。そうした事も含め、憂鬱な想いで台本を書き始めた私は、出口のない迷路に踏み込んだのだと日々、自覚していった。ただ、この迷宮は、一生歩き続けるしかあるまいとも思っている。 最後に、もう一言だけ解説。冒頭に「火本教」という架空の宗教団体が物語の要と書いたが、この物語の登場人物の中に火本教の信者という人物は出て来ない。実は前作の『化蝶譚』もそうなのだが、多くの方々に化蝶の姉妹、紋白と揚羽が「火本教の残党」であるという誤解を与えたらしい。作者が「化蝶」とか、「虫の女」とか、「天使」と呼ぶ存在は、前述したように、潜在意識、或いは異界とか彼岸とか呼ばれる、何処かの住人である何者かである。

1998,11,30 野中友博

【劇評・その他】

野中友博=作演出「井戸童−化蝶異聞録」(ウッディーシアター中目黒)を挙げておきたいと思う。「化蝶譚」から半年、野中友博のめざましい進境に驚かされたのだ。ウッディーシアター中目黒は使い勝手のいい空間とはとても言えないが、「井戸童」では日本の大きな旧家とその長屋という設定をみごとに生かしていた。木目も鮮やかな、その場所で演じられる戦前戦中の日本人の〈規律〉と〈制約〉。我々の美質と狂暴さが表裏し、井戸の底の底で脈々と地下水が育んでいた日本人の運命が、噴出してくるのだった。荒俣宏「帝都物語」ふうな紹介で恐縮だが、野中作品にはそんなロマンチックな性格は無い。ヒロインは現代から遥かなる戦国時代まで、〈異端〉の十字架を背負って時を駆けめぐるが、作品全体を覆っているのはほのかなペシミズムなのかもしれない。野中の次作を見るのが怖いくらいの傑作で、作者は本作を小林よしのりのベストセラー「戦争論」のアンチとして一気に書きあげたとパンフに記しているが、たぶん、小林に勝っているはずである。

浦崎浩實

『テアトロ』1999年3月号【'98舞台ベストワン・ワーストワン】より抜粋

【舞台写真館】