|

このページには分類困難な古い短編エッセイを集めています、発表した当時の世相を描く材料としてお読み下さい

|

(お札の清潔さと経済の状況 )(2001・5・10)

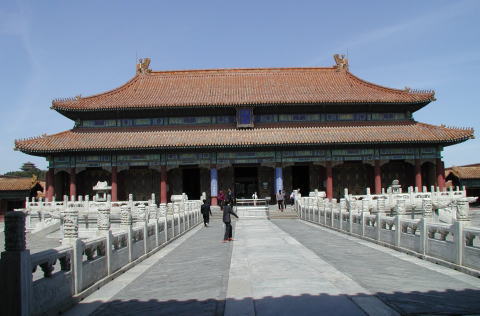

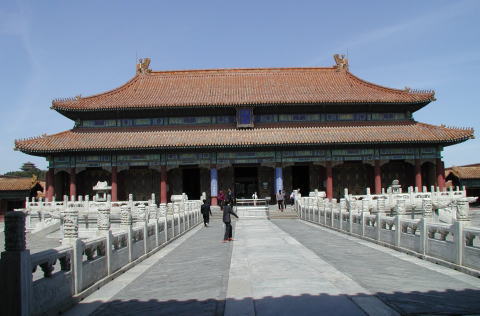

北京の発展ぶりは、10年一昔どころか3年一昔といっても過言では無いほど目覚しい。

点鐘子が昨年5月に続き今年4月に同地を再訪問して感じたのは、たった一年たらずの間に新しいビルがあちこちに建っている街の活況であったが、もうひとつは、二十圓、十圓、五圓といった人民元の中小額面のお札が見違える様に新しく清潔になったことである。

四半世紀余り前初めてヨーロッパに出張した時心をうたれたのは、スイスフランと西独マルク紙幣の清潔さとその反対の仏フラン、英ポンドのよれよれぶりであった。やはり経済のファンダメンタルズが強く、通貨も強い国のお金はきれいだ、逆の場合はお札まで汚なくなってしまうのか。我国の経済運営に当たってもこれを肝に銘じなければ、と痛感したところである。

人民元のお札がたった一年できれいになったことが中国経済の発展ぶりを象徴することには異論が無いとして、我国はいかに。この十年来、実体経済も金融システムも、お世辞にも世界のお手本といえる姿ではないが、お札のクリーン度にかけては相変わらず世界のトップクラスにある。一万円札、五千円札はクリーンそのもの、千円札だけが若干問題であった。しかしこれはお札の種類がたった三種類しかなく、しかも世界中一般的な「二」がなくて「一」千円の上がいきなり「五」千円だったため最小額面券である千円札に負担が掛かり過ぎていたためである。

昨年懸案の二千円札が発行され、この問題は理論的には解消された。二千円札の普及の為には、猶ATM、自販機の改修などの課題があるが、これが克服され、芸術性にも優れ、技術的には世界の最高水準をゆくあの二千円札が普及していけば、我国のお札の清潔度は文句無く世界一を誇ることになるだろう。

そうなれば、「逆もまた真なり」、実際の経済金融も再び活況を取り戻すだろう。そのために、おおいに二千円札を使おう。(Y)

(金融ファクシミリ新聞「点鐘」)

(偽札と偽造カード)

古来、洋の東西を問わず、贋金作りは死罪であった。今日のわが国でも、通貨偽造行使罪(刑法一四八条)の法定刑は「無期又は三年以上の懲役」と詐欺罪や窃盗罪の一〇年以下の懲役よりもかなり重く定められている。これは、通貨の偽造行使は、単に受取人に損害を与えるだけでなく、通貨に対する信認という大切な公益を損なうからである。今風に言えば、その保護法益は、私有財産の保護ではなく決済システムの安定という社会インフラなのである。

ところで、今日、決済システムにおける現金の役割は後退し、代わって各種カード、さらにはインターネット取引などIT取引が太宗を占める。このような世の中では、話題のカード・スキミングやE・バンキングのパスワード・フィシングによる預金詐取は、単に預金者(または銀行)に経済的被害を及ぼすだけでなく、多数利用者にIT決済全般についての不安感・不信感を広め、決済システムへの信認を失わせるという、通貨偽造と同じか、それ以上の反社会性を持つ重罪である。

にもかかわらず、平成一三年の刑法改正でやっと「支払用カード電磁的記録に関する罪」が規定されたとはいうものの、その最高刑は詐欺罪並みにとどまっている上、フィッシングに関してはそれだけでは有効な罰則が無い。被害を銀行がどこまで補償するかという損失負担の議論よりも、この「現代版贋金作り」という重大な反社会的行為を、「保護法益は決済システムの安定だ」との見地からの刑罰の強化も含め、社会全体としてどう防止・抑圧していくかという根本的・総合的視点が必要なのではなかろうか(Y)。(平成17年4月4日金融ファクシミリ新聞点鐘)

(経済学部的発想と法学部的発想 )

金融工学入門の紹介程度に登場する、クラシックな初歩の確率論のクイズがある。

兵士AB2人がコインの裏表で勝負を始めた。Aが表、Bが裏に賭け、コインを投げて、表裏どちらかが累計で3回出たところで勝負が決まる。つまり先に3度目の表が出ればA,先に3度目の裏が出ればBの勝ち。場に千円ずつ出し合い、勝った方が2千円全部もっていくというルール。ところが、表が一回出たところで召集がかかり、勝負は中止となった。場の2千円をA,Bでどう分けるのが公平かという問題(自分で解いてみてご覧なさい)。

答えはA対Bが11対5となるように分ける、つまり、A1,375円、B625円と分けるというのが期待されている正解。

ところがこの問題を出したところ頑固な反対論に会った。曰く、表か裏どちらかが3回出て勝負が決まるという取極で、中途中止のルールが無い以上無勝負だ。無勝負なら、何も無かったことにして、お互いに出した千円を取り戻すのが筋だ、という。出題はその勝負の中で表が一度出たことの経済的価値がいくらかを求めるという経済学部的発想からのものなのだが、「ルールが予想していない事態が起こった場合の対応如何」という法学部的発想から捉えるから話が噛み合わない。

世の中この種の発想の違いからくる行き違いが山ほどある。経済学部的発想が一世を風靡している感があるが、コーポレート・ガヴァナンスや監査などの分野に、結果が同じならプロセスなんかどうでも良いではないかという経済学部的発想を持ち込むと不正がはびこる。相次ぐ大企業などの常識はずれの不祥事を考えると、この際愚直に法学部的発想に立ち返えるべきケースが多いのではなかろうか。

(金融ファクシミリ新聞 点鐘 2004年12月6日)