![]() ����@2000.1.7�@�@�@

����@2000.1.7�@�@�@![]() ���t���ԁ@�� 24���@�@�@

���t���ԁ@�� 24���@�@�@![]() �����@2001.3.10�@�@�@

�����@2001.3.10�@�@�@![]() �菑��

�菑��

|

�@���� �@���� |

�@�@�ǂ�Ȏ����A�l���ɂ́A�Ӗ�������܂��B �@�@���̐l���̂ǂ����ɁA���Ȃ���K�v�Ƃ���u�����v������A�u�N���v�����܂��B �@�@�����Ă��́u�����v��u�N���v�́A���Ȃ��ɔ��������̂�҂��Ă���B �@�@�ł�����A���Ƃ������ǂ�Ȃɋꂵ���Ƃ��A �@�@���Ȃ��͑S�Ă𓊂��o���K�v�͂���܂���B �@�@���Ȃ����S���𓊂��o���������Ȃ���A �@�@���������̐l���� �x���� �Ɠ����邱�Ƃ̂ł�������K������Ă��܂��B �@�@����A���Ƃ����Ȃ����l���� �x���� �Ƃ����Ȃ��Ă��A �@�@�l���̕����炠�Ȃ��Ɍ�����������ł��鎞���A�����A�K������Ă���͂��ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@V�DE�D�t�����N�� ���@�u �� �� �� �v ���@�� �@�@ |

�m���@���n

�@���̍����Ȃ́A�}�[���[�̌����ȑ�V�ԁu��̉́v��P�y�͂ɁA�̎������̂���悤�ɕҋȂ������̂ł��B�܂��A���Ȃ���Ƀs�A�m���t�����܂����B�͂��߂Ɏ����f���܂��B

| �P�D�� |

![]()

| �X�̓� �������@�i�@�Q�b�g�[�@�����̈łƋF��@�j |

�f.�}�[���[��ȁ@�����ȑ�V�ԑ�P�y�͂���@�@�@�� �� �� �a�@���^�ҋ� �@© Fumikazu Hirai,2000

| �@�X�̓� | ���̓��ɏ����� | |

| �@�l�͑����Ђ��� | ���ɋ������Y�� | |

| �@�y���ɉ��ޒ���� | ||

| �@��Ȃ��ҒB�� | �����o�łā@�ӂ���M�� | |

| �@�����������ɕ��� | ||

| �@�s���������� | �ǂݎ̂Ă�ꂽ�V�� | |

| �@�������� | �ł��l�������ꂽ�X�� | |

| �@���̙邪 | �䓙�ɂ���� �c�c ���̙邪 | |

| �@�X�� | �ł̕��ɒ���� | |

| �@�������܂� | �܂�Ƃ������� | |

| ��邪�X���� |

| �@���̉Q���䓙��ۂݍ���� | ���̉Q���^�ԁ@�^�� | |

| �@�^�ԁ@�䓙�� | �L�������킹���@�������� | |

| �@�����I | ����ꂵ�҂̙ | |

| ����̂Ȃ����� | ||

| �@�����I | ���� | |

| �����݂�����c�q�̋��т� | ||

| �@����I | �r�Ɋ��� | |

| �i�܂�Ȃ��̈�� | ||

| �@�Ȃ��Ɂ@������ | ���ߒu����邩 | |

| �@�����@������ | �䓙�͖]��ł͂��� | |

| �@�������܂� | �Z�݂Ȃꂽ�Ƃ��Ă��o���ꂽ | |

| �@���S�̓��E�� | �ڏZ������ꂽ |

| �@�Â܂�ĖT������� | ||

| �@�������Ȃ����� | ||

| �@�S�̗��H�͓��� | �s�v�c�ȉ����ւ� | |

| �@���̐��ɋN����� | ���ʂ̑��߂��@�e�̍��g | |

| �@�|������݂������� | �{����@���݂� |

| �@����� | ��������X�̂Â� | |

| �@���ɂ��X�� | �l�������������� | |

| �@�Ȏd�ł��� | �J��Ԃ��ꂽ | |

| �@�e���ȐH�� | �q�̎���Ђ������b�N�̕v�w�� | |

| �@�u���ɂ����|���ꂽ | �Ԏ������Ȃ��Ƃ����������� | |

| �@�����I | �݂Ȃ��q�́@�Ƃ肷����j��� | |

| �j����I | ||

| �@�Ȃ��Ɂ@���܂� | �ӂߋ����̂� | |

| �@�����Ăق��� | ���̈Ӗ��� | |

| �@�傢�Ȃ�m�b�� | �����߂����ɒm�炵�߂� |

| �@�ǂ�ꂵ�@�j�� | �����A | |

| �@�̂Ă�ꂽ�L�� | ���߂̓��ɉf�� | |

| �l�̐��̋Ȗʂ̂��܂� | ||

| �@�U��U��� | �����܂ǂ����| | |

| �@�ǂ������� | �������`�� | |

| �@�O�̐��E�Ɗւ�� | �����҂� | |

| ������͂��Ȃ� | ||

| �@�K�i���킯�o�� | �h�A��j�� | |

| �@�ǂ��߂� | �ǂ��߂� | |

| �@�����܂����ǂ��߂� | �ǂ��܂ł��ǂ��߂� | |

| �e�͂Ȃ��nj��� | ||

| �@�����@�Ȃ��� | �����Ă����ɂ���̂� | |

| ������� | ||

| �@�@�����܂� | �ݎ|�̓��� | |

| �@��� | �ߋ����Ђ��Ƃ� |

| �@�Â߂搅�ʂ� | ||

| �@�v������ | �v������ | |

| �v����[�߂� | ||

| �v�O�͓������炵�߂� | ||

| ���̗����͂��� | ||

| �䂪���͊J����� | ||

| �v������ | ||

| �v����[�߂� | ||

| �S�̗��H | ||

| ������ |

| �S�̗��H����� | ||

| �łт�҂� | ||

| �@�łт�҂̂��� | �����ԂɁ@�l�͐��܂� | |

| �@����� | ||

| �@������@���� | �����ʂ�� | |

| �@�S�̐���� | ��߂�ꂵ���� | |

| �@���ɂ�����肱�̕� | ������P�� | |

| ���l�Ɏ����� | ||

| �@�� | �w�Ȃ��҂ɂ����� | |

| �������������� | ||

| �@���� | ��������S�� | |

| �Ƃ������ɋP������ |

| �@���ɂ� | ����o���Ȃ� | |

| �@�w�Ɍ����� | �ݎԂɐς܂��@���̂��Ƃ� | |

| �@���C�Ǝԗւ̉��� | �����`��� | |

| �@�n�̒ꂩ�狿���悤�� | �����܂��@�߂�ʗ��ɏo�� |

| �@��y�������l�� | ���́@�ǂ��ɁH | |

| �@���ɒz�������N���� | ���������̂Ȃ��� | |

| �@���̓����ʂ�S�� | ��ƔO����� | |

| �@���Ȃ��Ɠ������� | ���ɗ���@��O�ɁI | |

| �@�Â������̉� | ���̒I�� | |

| �@���Ȃ��͔����������� | ��������ꂫ�����̂� | |

| �����@�Ă���҂� | ||

| �@�^����ꂵ�K���� | ���Ƃ��Ƃ��D������̂� | |

| �@���ꂪ | ���̐��̒�߂� | |

| �@����I | �Β����X�ɗ����� | |

| �ŗ@�C�������� | ||

| ������� | ||

| �@�����܂ǂ� | �l�̌Q��� | |

| �@���I������ | �~�肻���� | |

| ������� | ||

| �@����I | ���̊�ɏĂ����� | |

| �������Ė��ɂ��Y���� | ||

| �@�݁X�Ɛ܂�d�Ȃ� | �����炵���� |

�@�@�@

| ���̑�ɂ��@���a�ȓ��X�������Ȃ� |

| �Ăѐ��܂�@���Ȃ��Əo��@���ɕ�炻�� |

| �����@�ޕ��Ɂ@������̂� |

| �l��M���Â��悤 |

| �l��M���Â��邽�߂Ɂ@�䓙�͂����Ɂ@�g�킳�ꂽ |

| ����ׂ����̂��@���ɗ����̂� |

| ���̍߂��@�䓙�͔w�����@���̊Q���@��߂��� |

| ���@�Ō�̋F�������悤 |

| �ׂȕ����@���̐C��̔��{�̓���������Ȃ�� |

| �@�͌͂�ʂā@�ӂ��U�� |

| �n���@�łƖ��������@���́@�~�����[�� |

| �䓙���A��́@���̉� |

| �������ʁ@�]������ |

| �]������@�������ʁ@������ |

| �O���[���A (Gloria)�I |

| �O���[���A (Gloria)�I |

![]()

| �Q�D���̍����Ȃɂ��� |

(1)�@�͂��߂�

�@���̂悤�Ȏ��݂��n�߂����R�Ƃ��āA���̎O�_���l�����܂��B

�@�@�@�}�[���[�̍�i�ɂ͓���Ȃ��̂������B

�@�A�@�}�[���[�̌����Ȃ��A�̂̐����i�̗w���j���܂�ł���B

�@�B�@��V�����Ȃ̉��l���A��l�ł������̕��ɒm���Ă������������B

�@�v����Ɏ��́A�@�̉�����Ƃ��ćA�ɒ��ڂ��A��y�Ȃ����������A�B�Ɍ��������Ƃ��Ă���̂ł��B

(2)�@�ÓT�I�Ȍ����ȂƂ̈Ⴂ

�@���āA��P�y�͂�����Ƃ�������ꌾ�ŏq�ׂ�A���̂悤�ɂȂ�܂��B

�@���@�S�̂̍\�����͂����肵�Ȃ���ɁA����ł���B

�@���̌����Ȃ̑�P�y�͂𗝉�����ɂ́A�ÓT�I�Ȍ����ȂƂ̈Ⴂ��m�邱�Ƃ��ǂ����Ă��K�v�ł��B���ꂼ��̓�����v�邱�Ƃ́A�ƂĂ��ނ����������Ƃł����A�����Ē[�I�ɏq�ׂ�Ƃ���Ύ��̂悤�ɂȂ�܂��B�@�@

�@���@�ÓT�I�Ȍ����Ȃ̑�P�y�� �c �\�i�^�`���ō����B�Ώ̓I�ȕω���ʂ��ċN���]�����`������B�i�Ώ̂Ƃ́A���ʂ̓y��ɗ��Ȃ�����A�e���������I�Ȃ��ƁB�j

�@���@���̑�V�����Ȃ̑�P�y�� �c �g�����ꂽ�\�i�^�`���ō����B�Η�����e�v�f�����������肩�����A���I�ɕω����ď�����B��������̕ϗe�Ƃ����B

�@�������Ƃ́A�Η�����i��������j�v�f�����ɑ��݂��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B�N�w�łُ͕ؖ@������ɂ�����܂��B�S���w�ł́A�����O�̐S���w�ɁA���������l�������ł��o����Ă��܂��B���p�ł́A�s�J�\�ɑ�\�����L���[�r�Y�����߂��Ƃ����܂��B

�@���̋Ȃɂ��āA����l�͐�]�I���ςƂ����A�ʂ̐l�͐����̎]�̂Ƃ����܂��B�@�]�����傫���������{���̗��R�́A�������ɂ���܂��B�������̕\���́A�{���A����⎋�o�ɂ��ׂ����̂�������܂���B�������̕ϗe���A������]�Ǝ]�̂����������A�Ȃ����A���̊����i�����j�Ǝ~�g�i���j������y�I�ȉ��ŕ\�����悤�Ƃ���A����ȋȂɂȂ炴������Ȃ��ł��傤�B���̕��G�ȍ\���̈Ӗ����A�ǂ��܂ŕ����҂̎��ɓ͂����A�͂Ȃ͂��^��ł��B���̕\���̓}�[���[�قǂ̍�ȉƂ������Ă��Ă��A�Ȃ�����̋Z�Ƃ�����ł��傤�B�������A��V�����Ȃ̓��_���̐l�X�̐��_�������̂��̂Ȃ̂ł��B�ܔM�̒��ƐÎ�̖邪�������������鍻������Q���钆�ň�������_���̕����́A���j�̕ϑJ���o�āA�{�w�~�A�̑�n�ɍ��Â��܂��B�����ɂ́A�������錻�㕶�������X�ɂƂ��āA�w�Ԃׂ������̉��l�������Ă���̂ł��B

(3)�@������v�f

�@���@���������́A���̍����Ȃ̎��ɂ����ďq�ׂĂ����܂��B���������́A�K�������w��I�ł͂���܂���B

�@�����ŁA�Η�����v�f����Ă݂܂��B���̍����ȂɊ֘A������̂Ƃ��ẮA���悻���̂Ƃ���ł��B

| ���ƈ� | �F��Ɩ��� | �V�̏�ƒn�̒� | �y�Ƌ� |

| ���a�Ɛ푈 | ��]�Ɛ�] | ���@�Ǝ� | �����Ɖߋ� |

| ���Ƒ� | �Î�ƌ��� | �S�̉��Ɛ��̑� | |

| ���ƕ� | ���Ƒ� | ���i�����j�Ɖi��j | |

| �����Ɣ��Q | ���Ɩ� | ���R�ƍS�� |

�@�Η����邻�ꂼ��̗v�f�́A�u���i�z�j�v�Ɓu���i�A�j�v�ɑ�ʂł��܂��B�u���v�Ɓu���v�́A�����̖��u���i����j�v�Ɍ������܂��B������u�ϗe�v�Ƃ����܂��B�u���v�̗v�f�́A�u���|���a�v�A�u���|�����v�@�c

�̂悤�Ɋ֘A�������Ă��܂��B�u���v�̗v�f�ɂ��Ă��������Ƃ������܂��B

(4)�@�v�f�Q

�@�܂��A�e�v�f�͂܂Ƃ܂�𐬂��ā��Q�������܂��B��������v�f�Q���Ƃ����܂��B�ÓT���y�ł����A�`�������e����������ɊY�����܂��B���Q���͉��y��̑g�D�ł���A�u���v��u���v�̗͂���w�����������܂��B

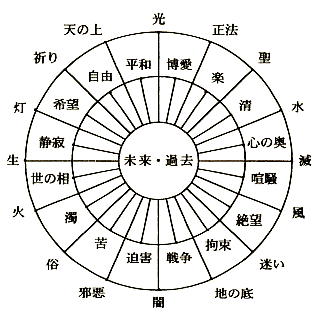

�@���̋Ȃ̑S�̂��u�Q�v�̎��_����}������A���̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�m���}�n

| ��P�Q | �u���v | �@�� �i�X�̓��@���̓��ɏ����āj�`�i�ڏZ������ꂽ�j | |

| �� | ��Q�Q | �u���v | �@�� �i�Â܂�ā@�T�������j�`�i�{����@���݂��j |

| �� | ��R�Q | �u���v | �@�� �i����NJ�������X�̂Â��j�`�i�ߋ����Ђ��Ƃ��j |

| �� | ��S�Q | �u���v | �@�� �i�Â߂搅�ʂ��@�v������j�`�i�Ƃ������ɋP�����́j |

| �� | ��T�Q | �u���v | �@�� �i���ɂ��@����o���Ȃ�j�`�i�����炵�����j |

| ��U�Q | �u���v | �@�� �i���̑�ɂ��@���a�ȓ��X���j�`�i�O���[���A�j |

�@�����Ȃł��̂ŁA���t�ɍۂ�������ӎ����Ă������Ƃ���ł��B

(5)�@�e�v�f�̑��}

�@�܂��A���̋Ȃ̑S�̂��u�v�f�v�̎��_����}�`�I�Ɏ����A���Ƃ��Ύ��̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m���}�n

(6)�@���̎���ݒ�

�@ ���}�ł́A�u�����Ɖߋ��v�������ɒu����Ă��܂��B���̗��R�́A�u�����Ɖߋ��v�����̍����Ȃ̒a���Ɍ���I�ȉe����^��������ł��B���͍ŏ��A��ނ����̔N��ɐݒ肵�悤���Ɩ����܂����B���Ƃ��A���[�}�鍑����̃}�T�_�̐킢�̂悤�ȉߋ��ɋ��߂邩�A����Ƃ��A�}�[���[����Ȃ��Ă��������̎Љ�ۂɋ��߂邩�A����Ƃ��A�}�[���[���猩�Ė����̎��ۂɋ��߂邩�A���ꂱ��l�����̂ł��B���_�Ƃ��Ď��́A�}�[���[���猩�Ė����ɑ�ނ̔N���ݒ肵���̂ł��B���̗��R�͎��̂Ƃ���ł��B

�@�@�@�������͂��̉��y�̖{���ł���A�ߋ��Ɩ����͋���������B�ߋ��ł��悭�A�����ł��悢�B

�@�A�@�����͒��ۓI�\���ł���B��������Ƃŋ�ۉ����邱�Ƃ́A���̕��@�ɂ���Ă͈Ӗ��≿�l�����B

�@�B�@���̃C���[�W�ɂ��B

�@��L�̇B�͒����ł��B��P�y�̖͂`���ɍ��܂��ቹ���A���ɂ͖�̐Â����̒��A��������`���D�Ԃ̉��ɕ������ĂȂ�Ȃ������̂ł��B�}�[���[�̎���ɂ��D�Ԃ͑����Ă��܂����B����������͍��ł����t�@�[�X�g�N���X�̏�蕨�ł����B�`���ɕ�������̂͂��̂悤�ȋD�Ԃ̉��łȂ��A�����n�̒ꂩ�狿���悤�ȕs�C���Ȃ��̂ł����B

�@�}�[���[���猩�Ė����̎��ۂŁA���_���̐l�X�ɂƂ��ĕs�C���ȋD�ԂƂ͉����B���ɂƂ��āA���̓����͂������������܂���ł����B�i�`�X�̎���A�Q�b�g�[�i���_���l������j����o�������D�Ԃ�����ł��B�����܂ŗ����Ƃ���ނ͌��肵���̂ł��B�薼�́u�X�v�̓Q�b�g�[���Ӗ����܂��B�i�`�X���}�[���[�̉��y�����t�֎~�ɂ������Ƃ́A���ʓI�ɓ������Ă����̂ł��B�@

�@������������ڂ����̂́A��S�Q�i�W�J���j�őt�����R���[���ł����B���̃R���[���ɑ��A�}�[���[�̍ȃA���}�́u�܂�Ȃ��v�ƃR�����g���������ł��B�E�B�[���ō�������������̍˕Q�̒Z�]�́A���͓��Ă����̂ł��B�ْ��x�̍����y�傪�Â�����ɃR���[����u�����Ƃ���̂��A��Ȏ҂̈Ӑ}�ł��B���̂˂炢�𗝉����A�ӎ����g�U���Ȃ��悤���̕����������ɉ��t���邩�́A�I�[�P�X�g���̎w���҂̘r�̌����ǂ���Ȃ̂ł��B

�@�}�[���[�͎q������A�C�[�t���u�@�Ƃ������̋���̏��N�����c�ɏ������Ă��܂����B�����ł́A�L���X�g���̉��y�����_�����̉��y���͂��܂��{�w�~�A���w���܂������ɉ̂��Ă��������ł��B���ꂪ�{�w�~�A�n���̓����ł�����܂����B�}�[���[�̃R���[���ɑ��闝���́A�o�b�n�̂���Ƃ͑啪����Ă����킯�ł��B���́A�}�[���[�̃R���[���������ʼn̂킹���������̂ł��A�����ǂ���F��̉��y�Ƃ��āB

�@�]���Ď��́A�����P�ɃQ�b�g�[��`�����Ƃ����̂ł͂���܂���B�܂��A�����ɕ`���ꂽ�̂͂ǂ�������̃Q�b�g�[�ł͂Ȃ��A�����܂Ŏ��̑z���̒��̘b�ł��B���́A�~���Ɛ�]�A�l�Ԃ̑P�ƈ���\�����������̂ł��B�����P�ʼn��������A�@�K�ɒ�߂�����ɂ�������炸�A���̓����͌����ĊȒP�ł͂���܂���B�������A���_���̐l�X�ɑ���i�`�X�̎c�s�ȍs�ׂ����Ƃ��Ȃ��Ȃ�A���Ƃ������t���̂��Ӗ��������ł��傤�B����͈��Ȃ̂ł��B�l�ގj��ޗ�̂Ȃ����Ȃ̂ł��B�����āA�����O�̗��_���������Ȃ�A���̂���Ƃ���ǂ����ɑP���������͂��Ȃ̂ł��B��������͎�l���̋F��̒��ɋ��߂��̂ł��B

(7)�@�܂Ƃ�

�@���̍����ȂŁA�Η��Ɗ����̍ł��ۗ������\�����Ȃ����̂́A���̉ӏ��ł��傤�B��S�Q�̌㔼�����T�Q�̖`���i��Q���̍Č����珘�t�̍Č��j�����������ł��B���ł����A�u�S�̐���ɔ�߂�ꂵ���́v����u���ɂ�����o���Ȃ�v�����������ł��B���̑�Q���̍Č�����������͈��|�I�ł��B���ɁA���h�ȉ��y�␒���ȉ��y�͂܂����邱�Ƃł��傤�B���������́A���̑�Q���̍Č��قǔ��������y�𑼂ɒm��Ȃ��̂ł��B���������ꂳ���A�u���ɂ�����o���Ȃ�v�Ɣے肳��Ă��܂��̂ł��B���͂����ɁA���_���̐l�X�̒�m��ʔߌ�������̂ł��B

�@���{�l�̎����Ȃ��c�c�ƁA���X�s�v�c�ȋC�����܂��B���͐l�ԂƂ��āA���̔ߌ���Y��邱�Ƃ��ł��܂���B���̗��j�̋��P�͂��܂�ɂ��ɗ�ɐS���˔����܂��B���̖����������̂䂦�ɁA�������͂����j�̎�������ڂ����炻���Ƃ��܂��B����͂���ł�ނ����Ȃ����Ƃ�������܂���B�����������̕��a��l�����A�ނ�̑����]���̏�ɐ��藧���Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B�l�ނ̗��j���Â�������A���̂��Ƃ�`���Â��A��x�Ƃ��̂悤�ȎS�������肩�����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B���̍����Ȃ��̂������A�l�̐S�̑P�Ȃ邱�Ƃ�i����҂́A�i���̌��ׂƂȂ邱�Ƃł��傤�B

| �@�@�@�Q�O�O�O�N�U���Q�S�� |

| ���@��@���@�a |

- ���쌠�ɂ��� -

| (1) | �����̍�����i�ɂ́A���E�ҋȁE�t�������Ɋւ��� ��ꎟ�y�ё���쌠�����݂��܂��B |

| (2) | �A�}�`���A�����c�A�X�N�[�������c�̉c����Ȃ����t�A���K�̂��߂̊y���̃R�s�[�A���I�Ș^�����̍쐬�ɂ� |

| �܂��ẮA���쌠�̑��݂L���Ă���������A�����R�ɂǂ����B�������A�����������K���ł��B�@ | |

| (3) | ��L�ȊO�̏ꍇ�A���Ƃ��v���̍����c�̉��t�A�^�����̔̔��A�o�ŁA�����A�]�p�A���ҁA�����̂��߂̎������p�� |

| �ɂ��܂��ẮA�K���ʂɂ����k���������B | |

| (4) | �A�����@if-hirai@mtb.biglobe.ne.jp�@���䕶�a�@(F.Hirai,Musashino city Tokyo Japan) |