|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

| [ 撮影コンポーネント・その1] プロミネンスを撮影してみよう! | ||||

| はじめに断っておきます、ものすごくマニアックな世界です・・・普通は手を出さない世界だと思います。 太陽をカメラレンズでガチンコ撮影するのはとても危険を伴いますし、撮影してもほとんど詳細なその様子を捉える事は出来ません。 ここでは特殊な望遠鏡を使って、太陽の本当の姿を写し出す機材を紹介したいと思います。 どんな写真が撮れるかは、ギャラリーの太陽コーナーをご覧下さいね。 |

||||

|

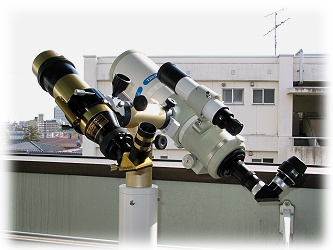

左写真は、ベランダ観望用に機材をセットアップした様子です。 金色の望遠鏡が、ソーラーマックス60テレスコープ(太陽望遠鏡)です。 対物レンズの前にエアスペースエタロンフィルタ、ダイアゴナルプリズム (後端の△の部分)内にブロッキングフィルタが組み込まれています。 エタロンは、2枚の光学フィルターを鏡合わせのように平行に並べたもの で、その間隔を任意の光線波長(A)の1/2(×整数倍)にする事で(A) の波長を持つ光線だけを透過するようにしたものです。 小難しいので単刀直入に書くと、656nm の波長を持った光(Hα線)だけ を透過するように作られたフィルターです。 実際は完全には絞り切れないので、ブロッキングフィルタ を使って更に 透過光の精度を高めています。 Hα線は太陽の表面活動/プロミネンス等が多く放出する為、これらの 様子を際立てて観察する事が出来るのです。 取扱説明書によれば、撮影についてはコンパクトデジカメによるコリメー ト撮影が推奨されており、一眼レフによる撮影はサポート外です。 とはいえ、せっかくのHα観望用の太陽望遠鏡です。 EOS20Daで撮影に挑戦しないなんて事は僕的に有り得ません。 その為に、20Daを買ったのですから・・・。 しかし、これに20Daを接続し、まともな画像を得るまでには様々なトライ アンド エラーの繰り返しでした。 曰くピントが出ない、曰くバランスが悪い、曰く複雑すぎる・・・。 そんな中で辿り着いた、ほぼベストかと思われる撮影パーツが下記です。 |

|||

| <SolarMaxTelescope60 SPEC> 対物有効径60mm/焦点距離400mmF6.6/重量2.7kg 透過波長656.3nm/半値幅0.7Å未満 |

||||

右が、ソーラーマックスと 20Da を接続するパーツたちです。 左から、テレビュー社のパワーメイト2.5x/同Tリングアダプター/Tリ ングです。 パワーメイトはマスターレンズの焦点距離を2.5倍に引き伸ばす、バロ ー系の光学エレメントです(5倍のパワーメイトも存在します)。 カメラの世界に置き換えれば、テレコンバータですね。 ソーラーマックスの焦点距離が 400mm ですので、これで 1000mm となりまして、撮像素子面に約10mmの太陽像を結像する算段です。 Tリングとは、各社カメラマウントに対応した M42/P0.75 の取付ネジ を持つ汎用アダプタです(右はもちろんEFマウント用)。 一個持っていると、何かと役立つアイテムですよ。 |

|

|||

|

3つを組み合わせると、左のようにパワーメイトにEFマウントを取り付ける 事が可能になります。 パワーメイトのアイピーススリーブ(上半分の黒い部分)は、ねじ込みで取 付けられているだけですので、簡単に分割可能です。 内部のレンズにぶつけないように、落ち着いてくるくるっと組み付けます。 |

|||

実際に、20Da へ取り付けると右のようになります。 望遠鏡用のアイピースを使った拡大撮影のように、光軸合わせに気を使う 事もなく、とっても簡単です。 唯一、ホコリの混入だけは気をつけます・・・ブロアは欠かせません。 撮影時のパラメータは、撮影モード:マニュアル/記録形式:RAWです。 マニュアルなのは20Da 独特のライブビューモードを使う為。 RAWを使うのは、手動で現像パラメータを調整した方がJPEG一発撮影 よりも、詳細を浮かび上がらせる事が出来るからです。 コンパクトデジカメよりも一眼レフを使いたいのは、現像時の小業が出来 るというのが一番の理由になりましょうか。 |

|

|||

|

パワーメイト自身はアメリカンサイズ(31.7mm径)スリーブを持ったアク セサリなので、アイピースと交換して差し込むだけです。 カメラとダイアゴナルプリズムの間隔も短いので、しっかり固定すれば撮 影中にバランスを失って脱落するような事故もありません。 それでも頭でっかちなので振動には注意します。 リモートコードは必須ですし、カスタム設定でミラーアップを有効にしてい ます。 ちなみに、このセットがあれば現在発売されている ほとんどの天体望遠 鏡を使って天体写真を楽しむ事が出来ます。 もっとも、焦点距離が伸びる=F値が大きくなるので、撮影対象は限られ てしまうのですが、コンパクトだし眼視と撮影の切り替えが楽ちんです。 (記)2007.03.13 |

|||

| メニューへ戻る >> 次へ | ||||