第3回 芦田川ルネッサンスネットワーク主催 講演会

1.お話しをする人:河原郁恵さん

プロフィール

ウーマンズフォーラム魚(さかな)広島支部代表

元岩手県水産技術センター主任研究員

技術士(水産部門)

当会世話人

もっと詳しく知りたい方は、彼女のホームページ参照して下さい。

2.講演日時:2002年9月20日 PM7時〜8時30分

3.場所:つれのうて(福山市市民参画センター)

4.講演テーマ:川と海―出会いについての基礎知識―

5.講演時の実験の目的

真水と海水が出会うとどうなるか?

比重の軽い真水(墨汁で着色)が、河口堰を開放したときにどういう動きをするか、海中

の様子がわかるように示した実験です。

河口堰開放時の航空写真などを見ると、汚れた川水の広がりが海底まで及んでいるように

感じられますが、実は川水は表面を拡がっているのだと言うことを示しました。

海水と真水が出会った部分で泥などが沈降しやすく、ヘドロは堰のすぐ外側にたまりやす

い図をホワイトボードで示しました。

6.実験の様子

<たねあかし>

・牛乳パックを河口堰にたとえて、内側にはナイロン袋に墨汁で着色した真水を入れてあ

ります。

・外側の容器(ブックボックス)には海水を模した塩水が入っています。水位は牛乳パッ

クの中の真水より低めに。

・河口堰のゲートは底の方から水を出すようになっているので、牛乳パックの下のほうに

穴が開けてあります。

・ゲート(穴)から真水を出すために、ナイロン袋の中の真水が直接牛乳パックの中に移

るように袋の縁を水中に押し込みます。

・穴から黒い真水が出てきます。

実験開始前 実験中:川水(墨)がケースの表面を拡散中

川底には汚れた川水は拡がらないことを説明しています。

7.新聞記事:9月22日の中国新聞備後版に掲載されました。(河原さんページにリンク)

8.資料

川と海 ― 出会いについての基礎知識 ―

はじめに

むかしの芦田川を知っている人は、口をそろえてこう言います。

「しじみがたくさん取れた」「アサリがいっぱいいた」

思い出は、単なる風景よりも生き物との触れ合いと言う形で、人々の記憶の中にあるようです。

生き物を育むことが出来る、自然のからくりとはどういうものなのか?

人間だけの努力で、果たして川がどれほどきれいになるのか?

ということについて、それぞれの人が答えを考えるヒントになるような話がしたいと思います。

川をきれいにするために、私達の暮らしを見つめなおすことはもちろん大切ですが、

自然の恵みは、美しい風景をもたらすだけでなくて、人がまねできない巧妙な浄化機能を持っています。

そのはたらきの多くは、川と海が出会う場所でくりひろげられています。

本来の川と海の健全な出会いが、どのように演出され、「陸地の汚れ」が「海の幸」に生まれ変わるのかを

ここでご紹介しようと思います。「難しいことはようわからん」でもかまいません。

しかし、人間を含む自然の営みの中には(人間が作り出した化学物質は除いて)「無駄な汚れ」はありません。

「浄化」というのは人間からの一方的な視点で、生き物達はただそこで「生きている」だけなのです。

人間も生き物のひとつだと考えると、川や海を見つめる目が変ってくるのではないでしょうか?

たまには環境学習のなかに「他力本願」な部分があってもいいじゃないですか。

それが自然との共生のキーポイントかもしれませんヨ。

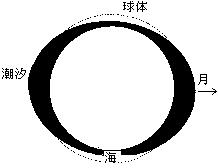

【出会いの演出1:宇宙的発想で河口を見てみよう!:物理の時間】

明日は中秋の名月だとか・・・・。

潮汐=潮の満ち引きがつくる、「流れ」・・・・よどんだ川よ、さようなら。

潮汐=潮の満ち引きがつくる、「流れ」・・・・よどんだ川よ、さようなら。

比重の差・・・・河口は真水と塩水が出会う場所。

でも、そうそう簡単には混ざらない。塩水は重く、

真水は軽い。

莫大な表面積・・・・砂や岩場が作る莫大な表面積。

コンクリートにはまねできない。

【出会いの演出2:川は海のために肥料を運ぶ:化学の時間】

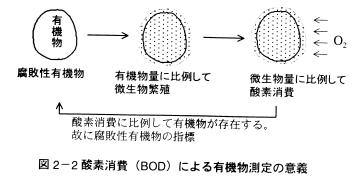

BOD(生物化学的酸素要求量)・・・・よく聞くけれど、よくわからない。復習しましょう。

河川・湖沼等の再生と保全(2000)(社)国際建設技術協会

分解・・・有機物のままでは肥料になりません。

微生物のはたらきで「無機物」に分解されてこそ肥料の役目を果たします。

川がもたらす肥料分・・・大切な珪素

|

窒素・リン |

窒素やリンは、空気や土などに含まれていて、雨や地下水や川の水に溶け込んで流れていきます。このような自然にあるもののほかに、私たち人間が出す生活排水や農業・工業排水などにたくさん含まれています。 |

|

珪 素 |

川の水に溶けている珪素の故郷は、岩や石ころです。雨や地下水が、珪素をたくさん含む岩の間を流れていく間に、珪素を溶かし込んでいくのです。川は雨や地下水が集まってできたものですから、珪素の量は、川が流れている場所の自然環境によって、大体決まってきます。 |

|

鉄 |

珪藻など植物プランクトンが増えるためには“鉄”が必要です。鉄は、なかなか水に溶けません。ですが、“フルボ酸”という物質とくっつき“フルボ酸鉄”になると、水に溶け、森から川に流れていくことができるのです。フルボ酸は、森の落ち葉がたまってできた腐植土層(ふしょくどそう)と呼ばれる部分で作られることが知られています。 |

干潟のヘドロが珪素を増やす!(国土交通省東北地方整備局のHP水辺倶楽部より)

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00037/k00290/river-hp/kasen/index.html

>>水辺の学習塾>>海の生態系を支える河川システム

>>水辺の学習塾>>海の生態系を支える河川システム

以下引用

|

干潟は潮が満ちると水をかぶり、潮が引くと干上がって空気に触れます。

|

||||

|

★瀬戸内海の干潟1960年 22,635ha→1990年 6,381ha・・・・1/3以下になっています。 |

光合成(二酸化炭素の吸収と、酸素の放出)・・・・水の中の植物達も大活躍です。

光合成によってできる有機物量は地球全体で年間1500億トン。

光合成によってできる有機物量は地球全体で年間1500億トン。

半分が海でつくられていて、その大半は植物プランクトンがつくっています。

文字通り、光が届かなくては酸素の供給は出来ません。

水中では、光の届く浅いところでなければ植物は育つことが出来ないのです。

【出会いの演出3:物理・化学的環境がきちんとしていれば生き物は大活躍:生物の時間】

植物プランクトン

有用な珪藻のからだ 赤潮や貝毒の原因となる鞭毛藻

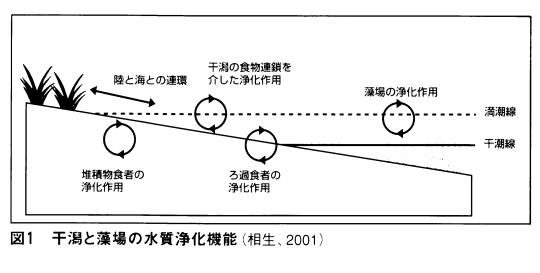

藻場・・・・海藻と海草とのちがい

ホンダワラやワカメのような海藻は体全体から栄養を吸収します。

アマモのような海草は、根っこから海底の養分を吸収します。(昔は農業の肥料にした)

魚やエビなどの保育園のような役割をします。

堆積物食者とは?・・・・泥(についた有機物)を食べる生き物・・・・ゴカイ・カニ

ろ過食者とは?・・・・海水を吸い込み、その中のプランクトンなどを濾しとって餌にする生き物・・・・しじみやアサリなどの二枚貝

生き物達が汚れを餌に変えて成長、増殖しますが、そのままでは陸上へもどって来る分は水鳥のエサ、

川を上る魚(サケ・アユ)ぐらいです。

ですから人間は生き物の一員として海の幸を獲り、陸上に持ってくる役割を担っているのです。