2003年6月 6月2日 6月15日 |

2003年6月 6月2日 6月15日 |

| |

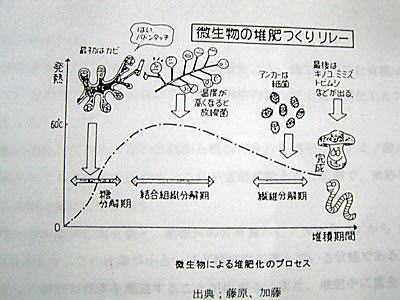

| 今日は微生物のことを書いておきたい。 未知の世界の入り口が少し見えてきたような気がするから。 庭に米ぬかを撒きだしたのは、2年くらい前から。 いつもながらyukikoさんに啓発された事による。 3月16日のひとりごとに書いたように米ぬかの栄養分は高い。 最初は花付を良くしたいためだった。 初めは訳が解らず、冬厚さ何ミリというくらいにたくさん撒いた。 よく農家の方が冬に何か肥料を撒いて、耕運機で耕している。 そのイメージだった。 1年前の冬だったか、我家の庭は薄茶色に染まった。 主人が「これじゃ、土に酸素が入らない。」と言い、 私も全くその通りと思い、シャベルで土と混ぜた。 そのときに秋に撒いてやっと育ち始めていたパンジーの コンテナに米ぬかをやはり撒いてしまった。 しばらしくて葉が黄色くなり、枯れてしまった。 米ぬか(有機物)が分解される時に窒素を使うために起こる チッソ飢餓という状態だったのか、 それとも表面を米ぬかで被ってしまったために、 土中の酸素不足になったのか今でも解らない。 苦い思い出となった。 それからは季節の変わり目ぐらいには撒いていた。 固まってしまって、黒っぽいカビになってしまったときもあった。 今でも黒っぽいカビがどういうカビで、 悪玉なのか、善玉なのかわからない。 けれど米ぬかを撒きだして、全体に花付が良くなったような気がした。 ニューカリーナが特にそんな気がした。 そうだ!ニューカリーナの根元はほぼ1年中日が当たらない、 そして風通しも良くないカビの好む場所。 でも、今もう黒点病が出ている・・・やっぱりわからない。 カビや菌糸を比べてみたい。 クイックすると大きく表示されます。 下の4つは6月8日に薔薇の剪定枝、花殻、その他の草花などを 細かく切って薔薇や花壇に撒き、その上から米ぬかを撒いたもの 米ぬかや微生物の事を図書館で調べようとしたが、 殆ど何も得られない。 手持ちの本と、ネットで放線菌・糸状菌を検索して、 たくさんの情報が得られた。 たくさんの方がネット上で公開してくださるお陰で、 放線菌や糸状菌の姿が少し見えてきたような気がする。 本当に良い時代になったと思う。 それらの情報では、 堆肥化における糸状菌と放線菌の働く順番の違いと、 放線菌の活動する温度についての記載が特になかったり、 多少の違いと言い回しの違いのようなものが感じられたが、 ほぼ同じような内容だった。 全体をまとめて見る。 一般に土壌微生物とは土壌1グラムにつき、数十億もの微生物が いるといわれ、重要なものが、細菌、放線菌、糸状菌、藻類で、 土壌菌といわれるものは細菌、放線菌、糸状菌の3つをいい、 3大微生物と呼ばれる。 細菌は直径1ミクロン、長さ1〜8ミクロン。 糸状菌はいわゆるカビの事で、直径5から10ミクロンの菌糸が 枝分かれして伸び、先端に胞子ができる。 菌糸の長いものには数百メートルの及ぶものもある。 放線菌は直径は細菌と同じ1ミクロン程度で、 菌糸が枝分かれして伸び、 菌糸の切れ目や特定の部分に1個〜数個の胞子を作り、 糸状菌に似ている。 藻類は直径3〜50ミクロンで鎖状に連なっているか、 糸状の形をしている。 この形状についての記載を比べると、 細菌をぬかしてみな似たような糸状をしているようだ。 写真の菌糸から、土壌微生物の特定はやはり出来ない。 【細菌」 生物界の中でもっとも微小な生き物。 植物の遺体を分解するものの多くは好気性細菌で、 破傷風菌やボツリヌス菌など毒素を持つ細菌は嫌気性細菌である。 大腸菌も嫌気性細菌だが、多少酸素があっても生育できる。 堆肥化処理の初期には好気性細菌が有機物を分解しはじめ その放出エネルギーにより、数日のうちに内部が最高で 摂氏60〜70度という高温になる。 その環境では好熱性細菌だけが活動し、2〜3週間持続する。 その高温で大腸菌は死滅し、生物に害を及ぼす嫌気性細菌も 死滅する。高温分解が終わると別の細菌群により、 穏やかな発酵が進む。 【糸状菌】 いわゆるカビで、 植物遺体の糖類やセルロース(紙の原料となる繊維素)、 リグリン(草木類を木質化させる)を分解する。 糸状菌は拮抗微生物として病害防除に利用され、 トリコデルマ製剤は微生物農薬である。 他に土壌伝染性病原菌に拮抗作用があるものもある。 コムギ立枯病、りんご腐乱病、トマト萎ちょう病、サツマイモつる割病 きゅうり炭そ病などに、たくさんの発病抑制効果が認められている。 カイコの病気の硬化病(おしゃり)とは糸状菌によるもので、 有用天敵微生物として害虫防除に利用されている。 糸状菌の中には白絹病とよばれる病害を起こすものもあり、 地際から菌糸を出して植物に進入し、 腐敗や根腐れを引き起こし、植物を枯死させるものもある。 【放線菌】 形状の点で、糸状菌と細菌の中間的なのが放線菌。 放線菌には好熱性、耐熱性、嫌気性、好気性などの 特性を持つものがある。 放線菌は細い糸状の菌糸を作る細菌である。 細菌と放線菌は明確に仕分けしにくい。 典型的な放線菌になると、枝分かれした長い菌糸をつくる。 菌糸の太さは1ミクロン程度で、 カビの菌糸に比べれば数分の1の太さにすぎない 土のカビ臭気はこの放線菌の出す匂いである。 通常放線菌の分離には土壌(放線菌の最大の生息場所)試料を でんぷんやアミノ酸(アスパラギン)などで培養されるが、 米ぬかも培養に使われる。 米ぬかは放線菌を生き延びさせる作用がある。 この放線菌から作られる抗生物質はたくさんある。 ストレプトマイシン、リファマイシン、抗がん剤としてのブレオマイシン、 希少放線菌より見出されたバンコマイシンなど。 Streptomyces属(菌糸上に長い胞子連鎖を作る)の ストレプトマイシンをアメリカのワックスが発見し 結核の特効薬となった。ペニシリンの発見から15年目である。 また放線菌は、土壌病害の抑制や作物の生育促進効果をもつ。 抗生物質だけでなく、酵素もつくり、抗菌活性を示し、 米ぬか、籾殻に培養後乾燥粉末にすると、1,2ヶ月は死滅しない。 病原菌の菌数を減少させたり、病原菌の活動を抑制する効果を 期待して、細菌や放線菌を種子や根に接種する手法を バクテリゼーションといい、国内外で盛んに研究がされている。 カニやカキなどの甲羅などのキチン質は土壌病害が 抑制できる事が知られているが、 このキチンを土壌に入れると、放線菌が著しく増加する。 放線菌などの溶菌微生物がキチンにより活性化され、 病原菌の細胞壁を溶解し、菌数が減少するようである。 放線菌はカニの甲羅などに多く含まれるキチンやキトサンを分解する。 微生物の殆どはこの放線菌であり、分解する時に キチナーゼ、キトサナーゼという酵素を分泌し、 この酵素がネマトーダの細胞膜を破壊する。 しかし植物に有害な放線菌もいくつかある。 ジャガイモそうか病を起こすストレプミセス属の 放線菌(Streptomyces scsbies)が有名である。 この放線菌をご自分のお庭で増やす色々な工夫を 有機栽培8年になるPlumさんがされています。 知り得た知識を実際にお庭で試されています。 ぜひ、ご覧下さい。 【藻類】 緑藻、ラン藻、ケイ藻がおもなもので、大部分はクロロフィルを持ち、 光合成によって炭素を固定出来る。 また、ラン藻はチッソを固定できる。 ざっと、これだけのことが調べられた。 これらの情報から想像できる事は、 米ぬかには上記の土壌微生物が餌とする 栄養素が豊富に含まれており、 特に植物の土壌病害を抑制、抗菌作用、 生育促進効果のある放線菌の培養効果を持っている。 そのため放線菌の最大の生育場所である 土壌に米ぬかを撒く事により、 放線菌の良い作用を最大に引き出せる。 その生育促進効果や藻類のチッソ固定能力により、 少しの肥料で植物の生育効果を望める。 そして薔薇の剪定枝や花殻、葉ものには、 炭素分やチッソ分が含まれ、米ぬかと一緒に撒く事により、 肥料効果もあると思う。 またこの撒き方は土壌の耐水団粒化を促し、 窒素養分をゆっくりと放出する。 有機物が堆肥化される時の 微生物の働きを解りやすく表した図を載せておきたい。  これは藤原俊太郎・加藤哲郎著『ベランダで・庭先でコンパクト堆肥』 に挿入されていた図である。 この図によると温度が高くなると放線菌が分解作用をはじめるかの ような印象を受ける。 堆肥作りの本にも、積み重ねた堆肥からもうもうと煙が上がる。 という事が書いてある。 生ごみのバケツの内部温度の上昇がないということが、 ずっと気になっていたのだ。 植物に良い作用をもたらす放線菌が発生してないのでは ないかという疑問が心のどこかにあった。 しかし耐熱性、好熱性の放線菌でなくても 抗菌作用をもたらすものもあるようだ。 山の中で自然の落ち葉が積み重なり堆肥化される過程では、 地表が60℃の高温になるとは考えにくい。 それでも山林では草木が丈夫に育っている。 良い菌が働いているからだと思う。 山の落ち葉が堆積して肥料となってすくすく育つ姿に習って・・・ この言葉がまた頭の中を何度もよぎる。 私の庭でも 山と同じようなことが起こってくれることを願う。 しかし、剪定枝を剪定バサミで細かく切る作業は、 時間が掛かかるし、疲れる作業だった。 あれだけの剪定枝が庭に撒ききれるかしらと心配して 相当細かく切ったので、随分とカサが減って、 余裕で薔薇の根元に入れ込めた。足らないくらいだった。 今日はもうひとつうれしい事を書いておきたい。 カラスに捕まったのではないかと、心配していたシジュウカラは この作業の途中に突然2羽で帰ってきて、 巣箱へ入っていった。 それからの庭での作業は抜き足、差し足になった。 私がいるとツツピーと大きく鳴く。 私は急いで退散する。 もう邪魔はしないからね。 1羽がものすごく警戒しながら、ヨトウムシやチュウレンジバチの幼虫、 ミミズなどを銜えて帰ってきてるときもあったが、 巣箱からはヒナの声は聞こえない。 これだけの日数が過ぎている。 赤ちゃんは期待できないと思う。 でも、生きていた! それだけで充分だった。 そして今も、この場所から1mも離れていない巣箱に静かにいる。 寝床にしているのかしら? 守ってあげたい。 でも、シジュウカラが一番警戒しているのは私なのだ。 |

| |

| 巣箱は空になってしまった。 あんなに主人も私も喜んでいたのに、 二人してがっくりしてしまっている。 私が蜂の巣をとったり、写真を撮ったり、庭に出たりしたから、 出て行ってしまったんだよね。 しかたないよね。 ほんの何日かだったけど、幸せな気分だったよ。 せっかく巣作りをはじめてたのに、 気の毒なことをしてしまったね。 やっぱりもっと、そっとしておいてあげるんだった。 でも、巣作りは早春はじめて、5月にはもう巣立って、書いてあった。 あれはなんだったの? まさかほんとうの巣は他にあって、 もう巣立ち始める雛たちのために カラスの目をくらますダミーだったの? そんな、ありえないことまでチラッと考えてしまって・・・ そんなことを考えたりしてたら、 早朝一羽のシジュウカラがもやもやしたものを銜えてきた。 また帰ってくるんだ! よかった。 夕方急いで帰宅して巣箱をそっと見る。。。居る気配がない。 いないよね? また一羽のシジュウカラが来て、 トレリスに止まり、いつもより大きく通る声でひと鳴きして、 巣箱に入っていった。 あれ、中にもう一羽いるのかな? うーん?居そうもないけど? 夜、いつもの声がしてにぎやかだったのに、静かだ。 いないよ。 次の朝も一羽が来て、巣箱の上の方で鳴く。 これは呼んでいるんだ! そんな気がした。 まさか、あのカラスに追っかけられたのは身重のシジュウカラ? 急にあの時のカラスのことが気になりだした。 どこで見つけたのか、巣作りをはじめると、 すぐカラスが来て、巣箱に近づいた。 南に向いているトレリスに3回も止まって、そのたびに追っ払った。 新雪のアーチの枝の中を覗き込んでいる姿を見た。 カラスが追いかけていくのを見たのは翌々日。 お隣の家の方へ曲がっていって、見えなくなってしまった。 でも、まさかと思っていた。 いつも空をシジュウカラや色々な鳥やカラスがみな飛んでいる。 そんな・・・飛んでいる鳥も襲う? その翌日の朝も、一羽が来て一声大きく鳴き、 巣箱に入ってすぐ出てくる。 またしばらくして、こんどは音もなく入っていって、出てくる。 探しているんだよ。 あれから会えてないんだ。 なんてこと。 他のシジュウカラたちは朝、例年どおり、 何日かごとににぎやかにやってきて、枝や地面から、 何かを啄ばんでいく。 大きくなったチュウレンジバチの幼虫を 銜えているが見えたりする。 そのシジュウカラたちは巣箱など見もしない。 でも、あの一羽は違う。 真直ぐに巣箱めがけてやってきて、 餌をとろうともしないで、またどこかへ行ってしまう。 他の、いつもたくさんで来るシジュウカラたちとは違う。 あのつがいは冬からずっと来ていた2羽だったんだ、きっと。 私がひまわりの種を撒くのを催促するようだった。 私のこんな庭なんかに巣作りしたから、 こんなことになったんだ。 こんな悪い想像が本当でないことを祈るよ。 どこかで無事赤ちゃんを産んでいてよ、お願い。 巣箱に気遣いなく混合木酢液を撒けるのが空しかった。 |

| ページの上にジャンプ |