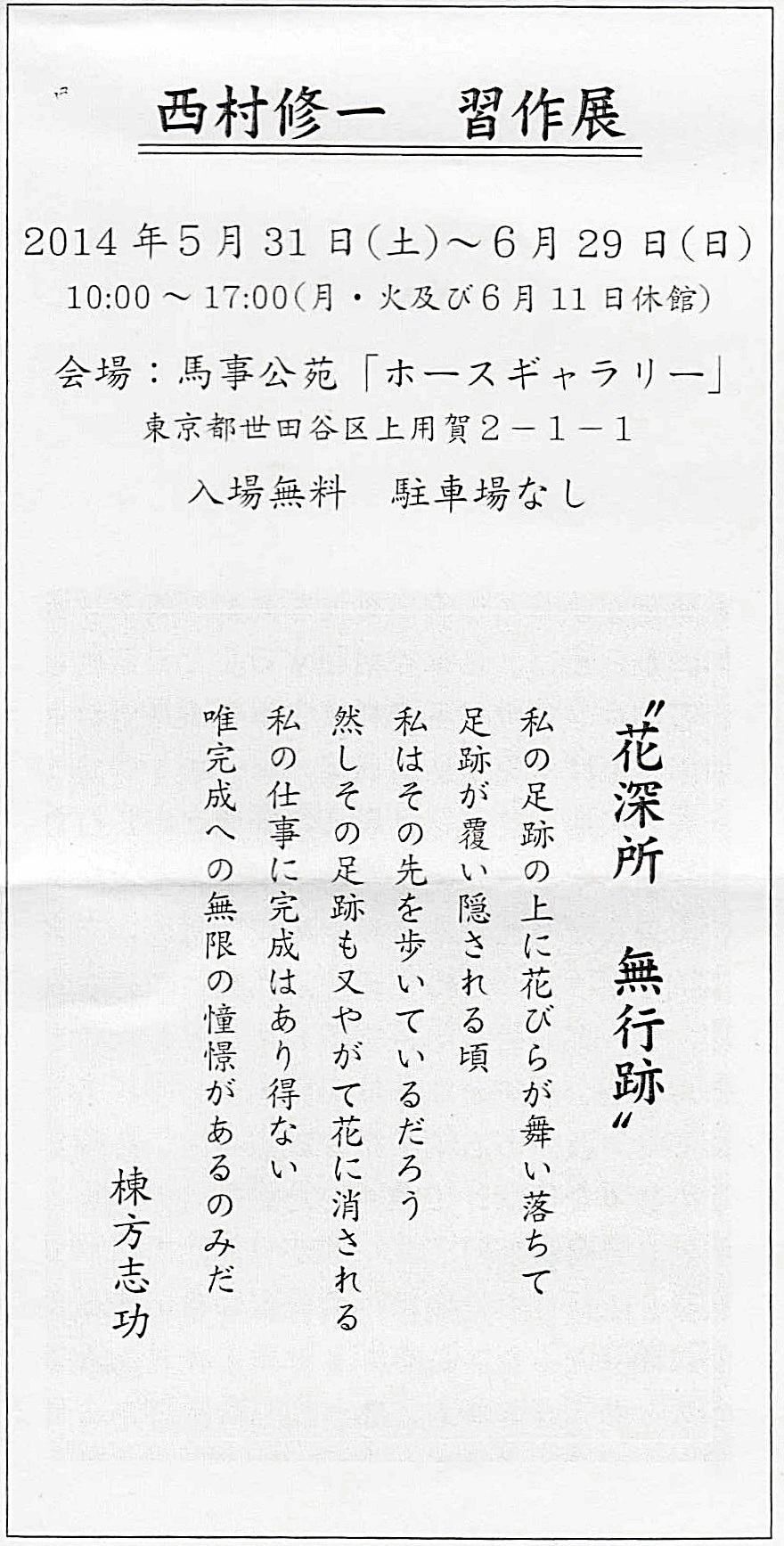

「花

深き所・行跡無し」。

是は極度の弱視と貧しさというハンディをものともせず、遂に世界の頂点に立った版画家・棟方志功が好んだ言葉だ。

彼は曾て「最近の絵描は一作業ごとに満足して、彼等の制作の歴史は満足の歴史になっているらしいが、僕の作品の一つ一つは唯の足跡にすぎず、

それは私が、生きてゆくうえでの否応なしの足跡なのだ。然しその足跡も、ちょうど僕達が雪の上を歩くと足跡がつくけれど、その足跡がすぐに消

えてしまうのと同じように僕の仕事も又、完成というものはあり得ない。唯、完成への無限の憧憬があるのみで、完成とは作品のなかの僕が

なくなることなのだ」と言った。

要するに、自分の版画の一つ一つは単なる足跡であり、「花深所・無行跡」とは棟方志功の歩む足跡の上に美しい

花弁が舞い落ちてそれを覆い消す頃、自分はずっとその先を歩いている。

然しその足跡もやがて花弁に消されてゆくと言うのだ。

つまり、常に完璧を求めて止むに止まれず歩み続ける彼にとって、その版画は総て「習作」と言うことになる。

大版画家と駆け出しの彫刻家の私とでは、雲泥の差はあるものの、彼の考え方に共感を覚えていた私は、6月の私の個展を「習作展」とした。

然し、作者自身が習作と認めている作品をわざわざご来展下さる方々に観て頂く無礼のお詫びとして会場に芳名帳とは別に匿名のカードを置いて

忌憚のない感想や御意見を書いて頂く事にした。

その昔、茶道の稽古場に「恥掻処」という額を掲げて子弟を教えた師匠が

いたという。

ひとたび、その門をくぐれば、どんなに恥をかいてもいい、大いに恥をかいて存分に人間を鍛えて下さい。私の全身全霊は師匠にお預けします、

どうか存分に御指導願いますという徹底した修道なのだ。

師匠も又、恥をかかせるのが本来の目的ではない。総てを投げ出して坐す子弟には律然と威儀を正して相対したことだろう。この両者の気合があ

ってこそ初めて道をおさめることが出来るのだ。

「聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥」、「恥をすて人に物問い習うべし これで上手のもといなりけり」、茶祖利休居士の訓しである。

私の場合は、そんなに大層なものではないが唯ちょっと良い恰好をしてみたかっただけのことだ。

一般的に「芸術とは何か」と言えば、あらゆる形成の建築・彫刻・絵画・音楽・詩等をとおして「美」を追求する作業ということになってい

るが、1750年、バウムガルテンが「美学」を創始して以来、美について実に多くの学者や思想家が挙って「美とは何か」について山のような書籍を

出版しているが、この問題については今なお依然として未解決のままだ。

以前も書いたがトルストイはその著「芸術とは何ぞや」(改造社・昭和7年出版)で、「芸術は決して快楽や慰籍や娯楽ではなく大事業であり、

芸術は人の理性や知覚を感情の中に移入する人間生活の一機関であり、芸術の伝える感情も科学の伝える報告も共に必要の度合は一定の時代、

一定の社会の宗教的観念に依って決定される。

即ち、その時代その社会の民衆に依って把握せられている生活の目的に向かって下した普遍的了解に依って決せられる。(原文のまま)とある。

何だか非常に回りくどくてわかりにくいが、要するに芸術や美という代物は何時の時代にあっても、なかなか定義しにくいもので、この「美」の

基準の曖昧さの故に作品の評価基準も雲散霧消して、最近では良いも悪いもどうとでも評価出来るようになり、評論家達は作者の考え等まったく

無視して勝手な解釈をつけて悦に入っている。

私にとっての馬の彫刻は、70年間自分なりに真剣勝負で馬と付き合い、鍛え抜かれた美しい馬肌に触り続けて自分なりに理想の馬の姿を彫刻にし

てみようと始めたもので、まったく自己満足以外の何物でもなく、従って常に自己との戦いであり、自己を如何に表現するべきかという祈りの感情を

抱きながら、大袈裟に言うと自分の心の中の哲学を如何に表現するかということが総てなのだ。

従って私にとっての彫刻は祈る事、そして粘土への感情移入であり、或る一瞬の自己満足があるのみである。

そしてこの自己満足は一期一会の偶然から生まれるものであり、その偶然を己が生きる道程のクサビとして深々と刻してゆく、その証が作品とな

るので、これは決して運命でもなく必然でもない、偶然なのだ。

その偶然を偶然と思い定めて作品に挑むところに驚きがあり発見があり、そして総てが新鮮さをもって立ちあかってくる。

今回の私の個展に来られる皆様に評論家になって頂き、まったく既成概念にとらわれない第三者の意見も参考にして少しでも納得のいく作品が出

来ればと虫の良い事を考えている旋毛曲がりがいてもいいような気がする。

以 上