探春詩

盡日尋春不見春

芒鞵踏遍隴西雲

歸来適過梅花下

春在枝頭已十分

宗戴益

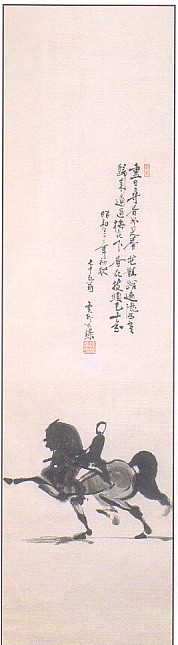

この詩は昭和の間垣平九郎といわれた馬術の名人、遊佐幸平先生が、今から四十数年前、結婚の記念にとわざわざ私のためにお書き下

さった先生得意の馬の掛軸の讃です。

盡日春を尋ねて春を見ず

芒鞵踏み遍し隴西の雲

歸来りて適に過ぎし梅花の下

春は技頭に在りて已に十分

春が来た、春が来たと皆がいうので、一体どこにきたのかとあちらこちらを探してみたけれど春はどこにも見あたらない。

そこでわざわざ芒鞵(藁沓

)をはいて遠い隴西の地まで行ってみたけれど、やはり春を見つけることはできなかった。探しつかれて

家路につき梅林の下を通り何気なく頭上の梅の枝を見あげると、なんとそこには寒気をついて今まさに開こうとしている梅の蕾があるで

はないか、春はもうそこまで来ていたのだ。

君は馬術がうまくなりたいと一所懸命に努力をしているが、最後まであきらめずに馬術上達の道を探し求め続けなさい。きっと君が気

づかないうちに馬の方から君の言うことを聞いてくれるようになるだろう。

遊佐先生は私を激励する意味でこの詩をお書き下さったのです。

しかし、一見わかりやすいように思えるこの詩も、よく読んでみると非常なきびしさというか、奥の深いものがあるように私には思えて

なりません。

何故なら、詩人戴益はこの詩の最後を、『ついに満開の梅の里(武陵桃源)を見つけることができた』とせずに『梅の蕾がふくらんで

いた』としめくくっているからです。

馬術の世界は勿論、芸術の世界においても、『やっと梅の蕾がふくらみかけて来た、何となく

先が見えてきた』と希望に胸をふくらませても、その蕾が間違いなく開花してくれるという保証はどこにもありません。

むしろその蕾を立派に開花させるためには、更なる努力が必要であり、その努力も適切さに欠けていたとしたら、蕾はたちまち萎んで

永遠に開花することはありません。

要するに花の蕾は未来に対する多くの可能性を秘めているというだけのことです。

又幸いにその蕾が開いたとしても、その花に満足することなく、もっと美しいもっと立派な花を咲かせるべく新たな意欲を燃やして

次なる目標に向かって挑戦するところに進歩があるのです。

馬と人間の協同作業による馬術というスポーツには完壁ということはあり得ません。

一方彫刻の世界にも馬術と同様完壁という言葉はありません。

山本周五郎の小説『虚空遍歴』の主人公、中藤冲也のように、すべてを捨て去ってただただ浄瑠璃の世界だけに生きている男には、常に

より良いものに対する挑戦があるのみで、けっして休むことはできません。

浄瑠璃の世界にも馬術や彫刻と同じように絶対がないからです。

命のある限り芸術家はけっしてその苦しみから逃れることはできません。

旅に病んで

夢は枯野をかけ廻る

松尾芭蕉の壮烈な辞世の句は虚空遍歴を美事に表現しています。

馬術にしても彫刻にしても、この世界で生きていく以上、常に虚空を遍歴してけっして休むことは許されないのです。

そして悲しいことに私はそのことを十二分に承知の上で馬に乗り彫刻にとりくみ、馬術や彫刻によって人生の生き甲斐を見出そうとして

いるのです。

しかしよくよく考えてみると、何も馬術や彫刻だけが虚空遍歴ではないように思います。

それが証拠に、何か一つの目標に向かって悔いない努力の結果、その目標を達成したとしても、一時の満足感のつぎに来る虚脱感は

一体何なのか、その虚脱感をふりほどこうと更に次の目標に向かって挑戦する、一所懸命に努力すればする程、後の虚脱感は大きくなって

いきます。

要するに虚空遍歴こそが人生であり、人間が仏様によって生かされている以上、落ちつくところは、『色即是空』永遠に継続するもの

なんかあり得ないのだから、『空即是色』今この瞬間を有難しと受けとめて、毎日毎日を大切に生きようではないかという『般若心経』

の教えを体で味わう以外に救われる道はないのかも知れません。

(1993.6)