車両形状

ここでは、「入門“その頃”のバス」の中で、よく用いている車両形状の区分方法について、簡単にまとめてみます。

ここでは、「入門“その頃”のバス」の中で、よく用いている車両形状の区分方法について、簡単にまとめてみます。正確に用語定義をすると、見た目と実質が異なる場合がありますので、ある程度幅を持たせていることをご理解ください。

対象は、1980年を中心とした車両ですので、2000年代以降のバス車両には一部当てはまらない記述もあります。

車両タイプ(路線バスと観光バス)

本稿は車両についての解説が主体ですので、実際の用途であったり、免許上の区分であったりということとは無関係に、車両の形状という観点からこの用語を使用しています。

路線バス

岩手県交通 いすゞBU04(1973年式)

撮影:黒石野(1986.9.7)

「路線バス」のボディは、前面のおでこに行き先表示器がある車両を指します。

そのほかにも、側面の窓が上下スライド方式、側面の扉が2ヵ所以上、というケースが多いのですが、これには例外も多くありました。

「路線バス」のシャーシは、出力では概ね200PS前後が中心です。これは、路線バスが一般道を中心に走行し、高速性能が求められていないからだと言えます。用途によっては、280PSくらいまでの高出力車やエアサス車などの設定もあります。

観光バス

岩手県北自動車 日野RV730P(1977年式)

撮影:盛岡バスセンター(1985.12.7)

「観光バス」のボディは、前面の窓がルーフラインまで拡大されている車両を指します。

そのほかにも、側面の窓が横引き窓や固定窓、側面の扉が1ヵ所しかない、などの要素もありますが、これにも例外はありました。1960年代の中ごろに、「路線バス」ボディから分化してきました。

「観光バス」のシャーシは、出力では当初280PS前後から始まり、概ね300PS以上のものが中心です。エアサスが標準設定となります。高速道路の走行や、長距離の連続走行など、あらゆる走行条件に対応することが求められるシャーシです。

「観光バス」とは呼びますが、貸切バス、高速バス、そして観光地への路線バスなどにも使用される車両です。

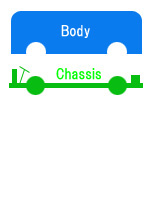

車体構造

ここでは、それらを「モノコックボディ」「スケルトンボディ」などと呼ぶことがあります。これは車体構造を示す用語ですが、過渡期には外観と構造が必ずしも一致しない例もありました。

フレーム付ボディ

日野BD14

画像:日野自動車カタログ(1957)

シャーシフレームの上にボディを組み立てる方式のフレーム付ボディ。

1950年代まではフレーム付が多く見られましたが、1960年代以降、車体の二次改造が多い特装車やマイクロバスなどに残るのみとなりました。

外観的には、フレームレスとの見分けはつきません。

モノコックボディ

自家用 三菱MP517K(1979年式)

撮影:ヒツジさん様(真田町 2005.5.28)

屋根が丸く、外板をリベット止めしているバス車体の総称。

本来のモノコック構造の意味は、「応力外皮構造」と呼ばれ、外板をリベットで結合し、骨組みと外板が一体となって荷重を支える構造。航空機の製造技術を転用したもので、終戦後の1950年代から採用されています。

軽量化のためにフレームレス構造を基本にしていますが、1960年代まではフレーム付も生産されていました。両者は外観からは区別できません。

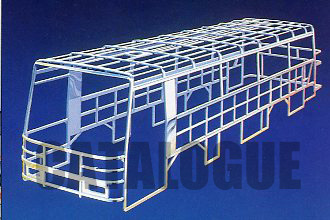

スケルトンボディ

元中日臨海バス 日野P-HU226AA(1985年式)

撮影:上田市(2012.6)

骨格がすべての応力を担う「骨格構造」で、1977年に日野自動車が大型バスで初めて採用し、1980年代には各ボディメーカーに波及しました。

近代的な角張ったボディスタイルとなり、窓を大きくできること、継ぎ目のない滑らかな外板が実現できることなどのメリットがあります。

なお、角張ったボディがすべて骨格構造というわけではなく、各ボディメーカーは骨格構造と応力外皮構造との長所を取り入れた独自の構造を採り入れていました。

ただし、「入門“その頃”のバス」では、外観上の区分から角張ったバスについては「スケルトンボディ」という用語で説明しています。

日野レインボーRJ

画像:日野自動車カタログ(1981)

日野自動車のカタログに掲載されていたスケルトン構造の図解。

この骨格が応力を担う構造なので、開口部を大きな窓にすることができ、直角に近い角曲げにも対応できます。

車両サイズ(大型バス、中型バス、小型バス)

基本的に車体サイズを基準にした一般的な分類方法に準じています。

なお、類似の分類方法には、貸切バス運賃制度上の区分、高速道路料金上の区分、バス事業者が用いる通称などもありますが、その境界線は微妙に異なります。

大型バス

新潟交通 日産デKC-UA460HSN(1997年式)

撮影:新潟駅(2017.8.26)

「大型バス」は、全長9m以上、車幅2.5mのバスを指します。「路線バス」「観光バス」通じて、最も標準的なサイズのバスと言えます。

写真のような一般の路線バスからハイデッカーの観光バスまでが、同じ「大型バス」に含まれます。

中型バス

茨城交通 いすゞKC-LR333J(1998年式)

撮影:水戸駅(2017.5.14)

「中型バス」は、全長8〜9m、車幅2.3mのバスを指します。

1960年代に登場したカテゴリで、当初は主に自家用バスに用いられ、1970年代の終わりごろから路線バスや貸切バスにも用途を広げています。

小型バス

自家用 トヨタ・コースター

撮影:長野県(2016.1.11)

「小型バス」は、全長7m以下、車幅2.3m未満のバスを指します。

1960年代に登場したカテゴリで、ライトバス、マイクロバスなどとも呼ばれ、主に自家用バスに使われてきました。1980年代から、路線バスの用途が増加し、2000年代になるとコミュニティバスなどに特化した小型バスも登場しています。

車体形状

それは、主にエンジンの位置であり、また車体の形状です。

ボンネットバス

広田タクシー いすゞTSD40(1969年式)

撮影:本社営業所(2018.8.5)

「ボンネットバス」は、車両前部にエンジンがあり、車体から飛び出したボンネットに収まっている形状のバスです。

自動車としては最も標準的な形状で、明治時代からこれが主流でした。しかし、戦後1950年代以降、利用者の増加に伴う大型化の要請で、同じ車両サイズで乗車人員を増加させるには箱型車体が有利であることから、ボンネットバスは減少します。

キャブオーバーエンジンバス

西武バス いすゞBF20(1966年式)

撮影:飯能営業所(2015.11.21)

「キャブオーバーエンジンバス」は、車両前部にエンジンを置いた箱型バスです。エンジンの上に運転席があるという意味です。

ボンネットバス主流の時代に、同じシャーシでボディを箱型にすることで、乗車定員を増加させました。しかし、重量バランスなどの構造上、大型化が難しかった点や、エンジンの熱で車内が加熱されるなどのデメリットがあり、リアエンジンバスに主役を譲りました。

前面に大きめのエンジン通気孔があるのが特徴です。

センターアンダーフロアエンジンバス

元信南交通 日野BT51(1967年式)

撮影:カステイラー様(いわき市 2007.11.3)

「センターアンダーフロアエンジンバス」は、車両中央部の床下にエンジンを置いた箱型バスです。

終戦後の1952年から日野自動車のみが生産を続けました。床面全体を客室として利用できるメリットがあります。その一方で、低床化に限界があり、エンジンの熱で車内が加熱されるなどの問題点もありました。

主流がリアエンジンバスに変わる中で、最終的には特装車のシャーシとして残る結果となりました。

後部にエンジンがないため、後面に非常口が設置される場合が多く、前面には下部に小さなエンジン通気孔がある点が特徴です。

リアエンジンバス

三重交通 いすゞU-LV324L(1994年式)

撮影:津駅(2016.4.16)

「リアエンジンバス」は、車両後部にエンジンを置いた箱型バスで、最も標準的なバスの構造です。

戦後の1950年代に開発され、急激にバスの主流に踊り出ました。バスを大型化するに当たって最も適した構造であったこと、車内を効率的に客室に活用できることなどが、普及の要因です。

後部の床下にエンジンがあるため、後ろの方にエンジンを過熱させないための通気孔や、エンジンを点検するための蓋があるのが、リアエンジンバスの特徴です。

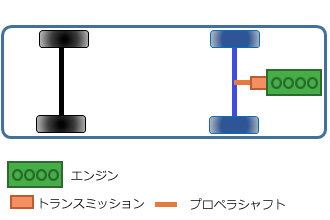

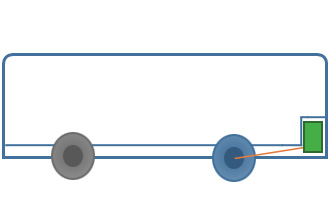

リアエンジンバス(縦置きエンジン)

通常のエンジン配置を「縦置きエンジン」と称します。

これは、エンジンのクランクシャフトが進行方向に対して前後方向に配置されるものです。

エンジン部分のデッドスペースが大きく、客席スペースが犠牲になるというデメリットがあります。一方、構造がシンプルなので、操作性、保守性の高いエンジン配置です。

いすゞBA、日産ディーゼル4R系、三菱MR400系などに見られます。

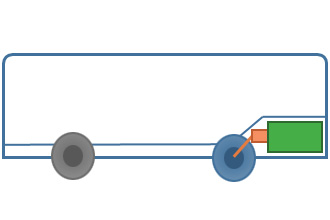

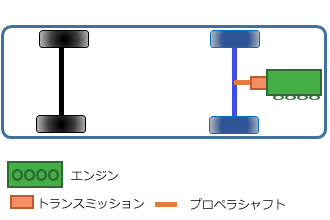

リアエンジンバス(横置きエンジン)

エンジン配置を進行方向に対し横に変えたものを「横置きエンジン」と称します。

これは、エンジンのクランクシャフトが進行方向に対して横方向に配置されるものです。トランスミッションとプロペラシャフトを斜めに配置し、アングルドライブ機構で駆動する方式です。

エンジンルームが縮小されるため、有効室内長が拡大され、客席スペースを広く取れるメリットがあります。一方、構造が複雑になり、操作性、保守性では劣ります。

いすゞBC、民生デイゼルRF、RS、三菱R2、R200・300系などに見られます。

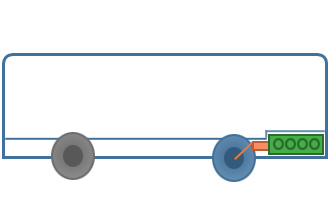

リアエンジンバス(横倒しエンジン)

エンジンを「縦置き配置」のまま横倒しする配置を「横倒しエンジン」「縦置き水平型エンジン」などと称します。

これは、操作性、保守性の高い縦置きのメリットを生かしつつ、スペース効率を追求したもので、エンジンを床下に配置することで、客室スペースを最大限に確保しました。

水平シリンダーエンジンでは、日野のセンターアンダーフロアエンジンバスが先行していましたが、これをリアエンジンバスに応用したもので、「リア・アンダーフロアエンジンバス」などとも呼ばれます。

いすゞBU、日野RB/RC/RE系、日産ディーゼルU系などに見られます。

例外と微妙なもの

車両タイプ(自家用バス)

しかし、1980年代以降、「路線バス」は低床化傾向、「観光バス」はハイデッカーなどデラックス化傾向が進むと、その必要性が薄い自家用バスには、独自の仕様がメーカーカタログにも用意されるようになります。

自家用バス(路線バスベース)

自家用 三菱P-MP218K

撮影:長野県(2014.9.7)

学校の通学や企業の通勤など比較的短距離に使用される自家用バスには、「路線バス」をベースにしたものが見られます。

ただし、路線バスに比べて、低床化や乗降性、表示類に関する制約が少ないため、通常の路線バスとは若干異なった仕様になります。主に、前ドア、ツーステップ、2人掛け座席などがよく見られる仕様です。

路線バスの低床化が進む1980年代以降は、自家用バスは、路線バスとは徐々に分化して行きました。

自家用バス(観光バスベース)

自家用 三菱P-MP618M

撮影:長崎県(2006.9.30)

旅館の送迎や学校の部活遠征など比較的長距離に使用される自家用バスには、「観光バス」をベースにしたものが見られます。

ただし、観光バスに比べて、ハイデッカー化やAV機器類などのデラックス化が不要なことから、比較的安価な仕様で導入されることが多いようです。

1980年代以降は、ハイデッカーではない標準床については、自家用バスを主眼として販売されるようになりました。

自家用バス(路線・観光折衷型)

自家用 いすゞBU10KP(1979年式)

撮影:北海道(2012.4.21)

前面窓ガラスを上方に拡大した「観光バス」のスタイルでありながら、側面窓は上下スライド式という合いの子仕様の一例。かつては、「路線バス」と「観光バス」が同じ基本スタイルだったことから、このようなカタログにない仕様も設定可能でした。

車体構造(初期の角型ボディ)

もっとも、それらは完全なスケルトン構造ではなく、モノコック構造との折衷型となっていたようです。

有田鉄道 三菱U-MS726S

撮影:金屋口営業所(2018.7.31)

1982年登場の三菱エアロバスは、新設した工場で完全一貫生産システムを採用しました。その上で、ラーメントラス構造とモノコック構造の特徴を合理的に組み合わせ、軽量で高剛性の複合構造を実現しました。(当時のメーカーカタログによる)

伊那バス いすゞP-LV214K(1986年式)

撮影:伊那本社(1991)

1984年登場のいすゞキュービックバスは、ボディパネルのリベットレス化を可能にするスケルトン構造と、剛性に優れたモノコック構造の長所を生かした骨組み構造を採り入れ、同時にボディパネルをユニット化しています。(当時のメーカーカタログによる)

当初は、継ぎ目部分にリベットが残されていました。

車両サイズ(中型バスの周辺サイズ)

大型バス(ナローサイズ)

山梨交通 いすゞBA01N(1968年式)

撮影:板橋不二男様(湯村営業所 1976頃)

大型バスのいすゞBAには、1960年代半ばから、ナローサイズが設定されています。車幅を2.25mに絞って狭隘路での路線バス運行を可能にしたもので、車長も最短のBA01Nでは8mしかありません。

これは中型バスのサイズに相当しますが、基本コンポーネントは大型バスをベースにしているため、「大型バス」に分類しています。

大型バス(ショートサイズ)

JR九州バス 日野KC-RU1JHCB(1999年式)

撮影:博多営業所(2016.11.5)

一般的な大型バスの中で最もサイズが小さいのは、全長を9mに抑えたもので、古くから路線バスでは多く使われていました。

1980年代後半から、貸切バスにこのサイズが増加します。それまでの中型バスに代わり、小さいサイズの貸切バスとして普及しました。大型バスをベースとすることで、走行性能やサービス装備を落とさずに少人数団体に対応できるメリットがあります。

飽くまでも「大型バス」のバリエーションですが、営業的には中型バスと呼称されることが多いようです。

小型バス(ワイドサイズ)

自家用 いすゞU-GR432F

撮影:群馬県(2018.9.17)

観光バス用の小型バスも1980年代後半に市場にあらわれましたが、その中で1991年登場のいすゞGRは、全長7m以内ながら、車幅は2.5mに近い大型バスサイズという特殊形態でした。実際にコンセプトは「7mサイズの大型観光バス」だったそうです。

ハイデッカーのみの設定で、ミッドシップエンジンという点も特殊です。

大型バス(中型ロング)

北陸鉄道 日野KL-HR1JNEE(2000年式)

撮影:金沢駅(2014.4.27)

本稿で扱う年代の車両ではありませんが、1990年代後半から、中型バスの全長を延長して大型サイズとした車両が登場しています。

これは、車幅2.3mのまま、全長を10.5mにまで伸ばしたものです。ノンステップバス普及のため、低コストで、フラットスペースが広く取れる車両として登場しました。

サイズ的には大型バスですが、基本コンポーネントは中型バスで、日野では中型バスと同じ「レインボー」の商品名を付けています。

小型バス(中型ベース)

防長交通 日野KK-HR1JEEE(2001年式)

撮影:徳山駅(2017.11.25)

これも本稿で扱う年代の車両ではありませんが、2000年代に、中型バスを7m未満に短縮し、小型サイズとした車両が登場しています。

2000年代に流行したコミュニティバス用に、ワンステップ、またはノンステップを小型バスで実現した路線バス専用モデルです。

車体形状(特殊なエンジン位置)

セミキャブ型

日本自動車博物館 日産80(1939年式)

撮影:日本自動車博物館(2018.9.2)

セミキャブ型と呼ばれるのは、ボンネットバスとキャブオーバーバスの中間に位置する形状です。エンジン部分のボンネットの突出しはありますが、その長さは短く、その分車内にも突き出しています。

日産自動車が1940年代に製造していた80型、90型などがこれに当たります。

ミッドシップエンジン

那覇バス 日野U-CH3HFAA(1991年式)

撮影:那覇空港(2016.12.31)

1980年代後半から製造された小型貸切バスに、ホイールベース間にエンジンを縦置きした「ミッドシップエンジン」の車両があります。

これは短い車長の中で前ドア、床下トランクを設置し、かつ乗り心地の向上を同時に実現するための手法で、ハイデッカータイプのため、エンジンは縦置きとなっています。日野、いすゞ、日産ディーゼルで製造されました。

1950〜60年代に日野で製造されたセンターアンダーフロアエンジン車とは、製造趣旨、エンジンの置き方などが異なります。