ナンバープレート

自動車を使用するには登録が必要で、その証明として発行される「自動車登録番号標」を車両の前後に表示する必要があります。「自動車登録番号標」は通常「ナンバープレート」と呼ばれています。

自動車を使用するには登録が必要で、その証明として発行される「自動車登録番号標」を車両の前後に表示する必要があります。「自動車登録番号標」は通常「ナンバープレート」と呼ばれています。ナンバープレートは、大きさや色、記載内容により、車両種別や用途、本拠地などを区別しており、全国に一つとして同じものは存在しません。文字や数字にも限りがあるため、時代ごとにその記載内容が変わり、基本的に文字数が増加するという進化を遂げています。

ここでは、そのナンバープレートについて、特に営業用のバスに発行されるものの歴史を振り返ります。

(画像は、イメージとして作画したものです。その表示内容、色、字体等は実物と異なる場合が多々ありますのでご了承ください)

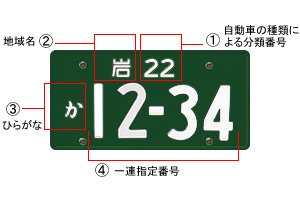

ナンバープレートの構成要素

①自動車の種別による分類番号

普通乗合自動車(乗車定員11人以上の普通自動車)は、2,20~29,200~299が割り当てられます。②地域名

使用の本拠を示す文字です。1文字から2文字以上に変わり、現在では「ご当地ナンバー」も登場し、多岐に渡っています。③ひらがな

事業用自動車では、「あいうえ」「かきくけこ」「を」が使われます。(自家用自動車の場合、この文字は軽自動車のみに使用されます)

④一連指定番号

1~99-99が順番に割り当てられます。(希望ナンバーを除く)末尾「42」「49」は欠番。

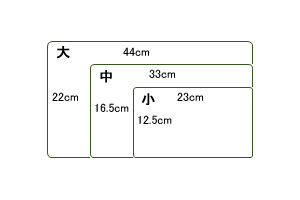

ナンバープレートの大きさ

大型サイズのナンバープレート

車両総重量8t以上または最大積載量5t以上のトラック、乗車定員が30人以上のバスに取り付けられるサイズ。つまり、通常の大型バス、中型バスはこのサイズになります。小型バスでも立ち席定員を取った路線バス用では、このサイズになる場合があります。

中型サイズのナンバープレート

車両総重量8t未満または最大積載量5t未満のトラック、乗車定員30人未満のバスに取り付けられるサイズ。つまり、通常の小型バスはこのサイズになります。また、大型バス、中型バスでも乗車定員を30人未満に抑えた場合は、このサイズです。

小型サイズのナンバープレート

主に総排気量125ccもしくは定格出力0.60kwを越える自動二輪車等に取り付けられるサイズ。 バスにつけられることはありません。ナンバープレートの生い立ち

1933(昭和8)年~

1933年10月1日に「自動車取締令」が改正され、左側に府県を表す漢字、そのあとに車両番号という様式に統一されました。車両番号は四桁以上の場合、千の位と百の位の間に「.(ドット)」が入ります。

1933年10月1日に「自動車取締令」が改正され、左側に府県を表す漢字、そのあとに車両番号という様式に統一されました。車両番号は四桁以上の場合、千の位と百の位の間に「.(ドット)」が入ります。色は黒地に白文字(自家用と事業用の区別はなし)となりました。

1948(昭和23)年~ 営業用と自家用が区別

1948年1月1日より、「車両規則」が施行され、事業用(営業用)は黒地に白文字(自家用は白地に黒文字)となりました。

1948年1月1日より、「車両規則」が施行され、事業用(営業用)は黒地に白文字(自家用は白地に黒文字)となりました。記載内容は、府県の頭文字と車両番号です。千の位と百の位の間に「.(ドット)」が入ります。

1951(昭和26)年~ 営業用は黄色ナンバー

1951年7月1日より、「道路運送車両法」により自動車登録が始まり、横長プレートに横一列で文字と数字が記載されるスタイルになりました。左から「府県の頭文字(東京は省略)」+「分類番号(一桁数字)」+「-(ハイフン)」+「登録番号(五桁数字)」となります。

1951年7月1日より、「道路運送車両法」により自動車登録が始まり、横長プレートに横一列で文字と数字が記載されるスタイルになりました。左から「府県の頭文字(東京は省略)」+「分類番号(一桁数字)」+「-(ハイフン)」+「登録番号(五桁数字)」となります。なお、事業用(営業用)は黄色地に黒文字になりました。(自家用は白地に緑文字)

1955(昭和30)年~ ひらがな使用開始

1955年3月28日より、サイズを含めて様式が大きく変更されました。

1955年3月28日より、サイズを含めて様式が大きく変更されました。上部には都道府県名の頭文字(福島、福井など二文字の県あり。東京は表示なし)と車種別の分類番号を表示し、下部にはひらがな一文字と四桁数字が表示されます。四桁数字はハイフンなしで、「0001」から始まるのが基本です。

営業用は黄色地に黒文字のままです。

1962(昭和37)年~ 営業用は緑ナンバー

1962年8月16日に、営業用車のナンバープレートが緑色地に白文字に変更されました。

1962年8月16日に、営業用車のナンバープレートが緑色地に白文字に変更されました。また、四桁数字の中央にハイフンが入り、三桁以下の場合は有効数字以外の部分に「・」を表記するように変わりました。

都道府県を表す文字は、再び頭文字のみになりました。なお、東京都に限り、陸運事務所を表すと思われる「品、足、練、多」の文字に変わっています。

都道府県を表す文字は、再び頭文字のみになりました。なお、東京都に限り、陸運事務所を表すと思われる「品、足、練、多」の文字に変わっています。この時点では、四桁数字は千の位の数字をバス事業者別に振っていたようです。

この後、1964年に一部の都道府県で「府県を表す文字」が「陸運事務所を表す文字」に変わり、一文字から完全表示になりました(神→横浜、相模など)。この時、東京都も「練馬」など完全表示になっています。その後、地域ごとに順次変更されます。

1970(昭和45)年~ 分類番号2桁

1970年3月1日に「自動車登録規則」が改正され、分類番号が一桁から「二桁以下」に変更されました。これによる分類番号の二桁化は順次行われていったとのことで、全国一斉ではないようです。

1970年3月1日に「自動車登録規則」が改正され、分類番号が一桁から「二桁以下」に変更されました。これによる分類番号の二桁化は順次行われていったとのことで、全国一斉ではないようです。なお、この時に、これまでバス事業者別に振られていた数字がすべて続き番号に変わったようです。

1988(昭和63)年~ 地域名完全表記

1988年1月1日に、管轄陸運支局等を表す文字が一文字だった地域が完全表示に統一されました。

1988年1月1日に、管轄陸運支局等を表す文字が一文字だった地域が完全表示に統一されました。(この文字については、1964年に一部地域が陸運支局を表す完全表示になって以来、24年ぶりに統一されたものです)

1998(平成10)年~ 分類番号3桁

1998年より、一部地区で分類番号の三桁化が行われました。同時に希望番号制も始まりました。これは、翌1999年に全国で実施されています。

1998年より、一部地区で分類番号の三桁化が行われました。同時に希望番号制も始まりました。これは、翌1999年に全国で実施されています。