宣伝車2・・・ニュースカー

撮影:松本市(2023.10.2)

宣伝車の中で一定の割合を占めるのがニュースカーと呼ばれる車両です。これらは、主に新聞社、ラジオ局、テレビ局が所有し、放送を流したり番組の宣伝をしたりする目的です。また、テレビ中継などの撮影機能を持つ車両もありました。中山文庫バス(元日本経済新聞宣伝車)

撮影:松本市(2023.10.2)

日野BK32(1958年製)

撮影:松本市(2023.10.2)

放送宣伝車の往時の姿を残す貴重な保存車が、長野県松本市の中山文庫に置かれています。

梁瀬自動車で架装された流線形ボディで、側面、後面、屋根上にステージを持つ放送宣伝車のプロトタイプというべきスタイルを維持しています。

1963年に中山文庫に寄贈され、子供たちの遊びの場、学びの場として使用された後、2000年からこの場所で保存されています。

日本経済新聞社 日野BK32(1958)

画像:梁瀬自動車カタログ(1959頃)

現在中山文庫に保存されている車両と同一個体と思われる車両が、当時のメーカーカタログに掲載されていました。

発動発電機、電光ニュース装置、放送用設備、ネオンサイン、モートローラー(無線電話)、速報用謄写輪転機、映写機及びスクリーン、暖房機及びゼネコンカークーラー等を装備しているとのこと。

1950年代の放送宣伝車

終戦後からテレビ放送が普及する1960年代までの間が、宣伝車の全盛期と言えるでしょう。

1947年から生産が始まったという宣伝車は、バスやルートバンを改造または車体新造することにより、様々な形態が現われます。種類が増加するに伴い、登録の審査基準が各陸運事務所で異なるという問題が発生し、1958年には「宣伝車の定義と特種車の種類」が制定されました。

これによると、これらは特種車の中で「放送宣伝車」という種別とされ、放送装置とショーウィンドウを備えた「宣伝車」、放送装置を備えた「放送車」、放送装置と運搬設備を備えた「物品輸送宣伝車」に区分されます。(注1)

表 宣伝車の定義と特種車の種類(抜粋)

| 放送宣伝車 | 放送その他の宣伝装置を設備し、運転席を除く車室内外の利用面積の半分以上が宣伝およびこれに付帯する設備に供されているものであり、かつ乗車人員の過半数が常時宣伝に従事するものであること | |

|---|---|---|

| 宣伝車 | 放送設備を有し、車体側面および後面にショーウィンドを備え、物品等を宣伝する自動車 | |

| 放送車 | 放送装置を有し、単に放送により宣伝する車 | |

| 物品輸送宣伝車 | 放送装置を持ち、かつ後部に積荷用として幾何かの積載量を明記してある自動車 | |

| その他 | ニュースカー、テレビ中継車、図書館車、移動食堂車、移動販売車、移動出札車、移動郵便車、ほか | |

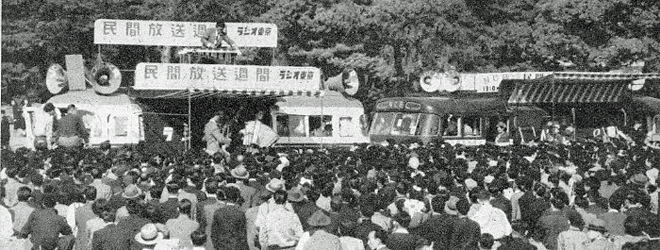

画像:モーターファン(1953-6)

1953年4月25〜26日に、民間放送1周年記念行事が日本民間放送連盟によって開催されました。

民間放送のスポンサーである26社が宣伝カー29両を集結させ、都内行進の後、公会堂前広場でアトラクションを行いました。

宣伝車ならではの屋上や後部、側面のステージを使って様々なPR活動が行われたようです。

新聞社のニュースカー

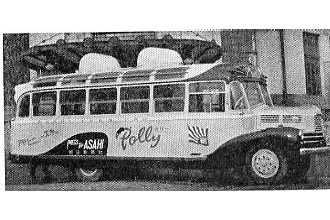

朝日新聞社ニュースカー「ポリー号」 いすゞBX

画像:いすゞ自動車(1951)「いすゞ自動車」

朝日新聞社の初代のニュースカー「ポリー号」。ボンネットバスのいすゞBXの改造で、録音、撮影機器を備えています。屋根上の二つの突起は何でしょうか。

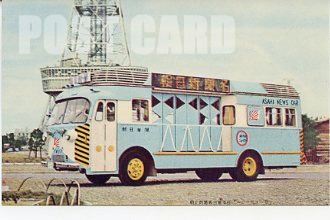

朝日新聞社名古屋本社「ニューポリー号」 日野

画像:朝日新聞発行絵葉書(1950年代)

朝日新聞名古屋本社の放送車で、梁瀬ボディ製。シャーシは、前面下部の通気孔の形状から、日野センターアンダーフロアエンジン車だと思われます。

車体中央にはステージが、その上には電光掲示板があります。

朝日新聞社ニュースカー「コメット号」 三菱B25

画像:梁瀬自動車カタログ(1957)

ヤナセボデーが、三菱のボンネットバスシャーシに車体を架装した宣伝車。

後部だけでなく側面にもステージが用意され、側面では映画上映もできるようです。屋根上の表示物は電光ニュース用200Wアンプだそうです。

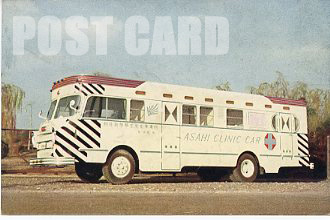

朝日クリニックカー「文学座号」 日野BD13

画像:朝日新聞大阪本社発行絵葉書(1957頃)

放送宣伝車とはちょっと異なりますが、朝日新聞厚生文化事業団が所有する多目的検診車。日野ブルーリボンのシャーシに梁瀬自動車が架装しており、外観にはPRカー的な装飾が施されています。

産業経済新聞 日産

画像:モーターファン(1953-6)

流線形ボディですが、全体的に窓が小さいので、ずんぐりした印象の放送車。

日本経済新聞社 ベッドフォードSB型(1954年製)

画像:梁瀬自動車カタログ(1957)

梁瀬自動車が、当時ヤナセが扱っていたイギリスのベッドフォードのシャーシに車体を架装した宣伝車。

側面の開口部には30インチテレビが設置されています。

東京新聞社 日野BD33

画像:梁瀬自動車カタログ(1957)

ヤナセボデーが、日野のセンターアンダーシャーシに車体を架装した宣伝車。

側面の開口部から、大きなスクリーンを出したところ。映画、電光ニュース、超音波の設備があると書かれています。

ラジオ放送局のニュースカー

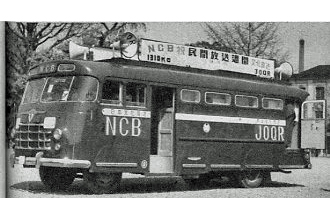

日本文化放送 いすゞBX

画像:モーターファン(1953-6)

屋根上にスピーカー、後部にデッキを備えた放送車。

NCBは1951年に設立された日本文化放送協会の略号で、1956年に民放の文化放送が設立されます。

ラジオ九州 いすゞ(1958)

画像:梁瀬自動車カタログ(1959頃)

ヤナセボデーが、いすゞBXに架装したと思われる放送宣伝車。

ラジオ九州は、九州初の民間ラジオ放送局ですが、この車体には「RKB-TV」の文字もありますので、同社がテレビ放送を開始した1958年頃の車両だと思われます。

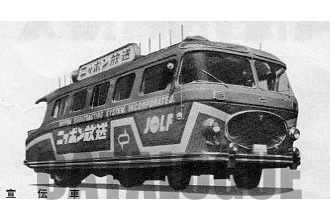

ニッポン放送 いすゞBX141宣伝車(1957年)

画像:いすゞブック(1957)

いすゞBX141型ボンネットバスシャーシを活用した流線形ボディの宣伝車。

発電機、アンプ、テープレコーダー、テレビ、映写装置、洗面所、後部ステージを備えます。

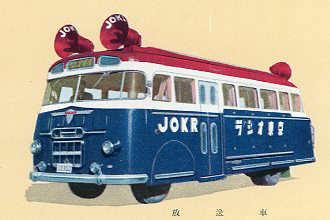

ラジオ東京 いすゞBX

画像:いすゞ自動車(1952)新株発行目論見書

ラジオ東京の放送宣伝車。

ラジオ東京は1951年にラジオ放送を開始しました。現在のTBSです。

ラジオ東京 三菱B300(1958)

画像:三菱日本重工業(1958)

「JOKR-TV」の文字が大きく入るラジオ東京の放送宣伝車。

ラジオ東京は1951年にラジオ放送を開始偽後、1955年にテレビを開局しており、その後1960年に東京放送と名前を変えます。

テレビ局のニュースカー

NHKテレビジョンカー いすゞBX91(1951年式)

画像:NHK(ラジオサービスセンター)作成絵葉書(1951年)

戦後1950年にテレビ実験放送が再開され、1951〜52年にNHKではテレビ放送のPRを行うべく、バス3台の編隊を組んで日本全国をキャラバン運行しました。これは、まだテレビを見たことのない大多数の国民に、テレビを実演し、来るべきテレビ本放送に備えるという意味を持っていました。その結果、1953年2月にテレビ本放送が始まったそうです。(注2)

ボンネットバスの車体は帝国自工製と思われます。

テレビ西日本(1958)

画像:梁瀬自動車カタログ(1959頃)

ヤナセボデーですが、シャーシは不明。

テレビ西日本は1958年に設立され、JOHX-TVは同年に開局した北九州局のコールサインなので、車両も同年の製造と思われます。

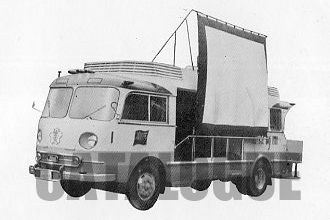

東海テレビ放送 中継ロケーションタワー車(1958)

画像:梁瀬自動車カタログ(1959頃)

ヤナセボデーで、これもシャーシは不明。

これは中継車、電源車を随伴して現場に赴くロケーションカーで、上部に延びたロケーションタワーは、人とカメラを乗せて地上7mまで伸びるとのこと。

東海テレビは1958年に開局しています。JOFXは名古屋局のコールサイン。

日本教育テレビ 三菱B300(1957年式)

画像:三菱日本重工業パンフレット(1961)

日本教育テレビは1957年に設立されたテレビ局で「第10チャンネル」。前面に既に「NET」の略称がありますが、1960年には通称を「NETテレビ」に改めます。つまりこの車両は設立初期のもの。1977年にはテレビ朝日となったテレビ局です。屋根肩の「JDEX-TV」は識別信号。

フジテレビ

画像:国際文化情報社(1959)「画報科学時代 第10号」

当時から8チャンネルだったフジテレビの宣伝車。窓が少なく、後面に観音開きの扉があるほか、屋根上に覗き窓のような突起が見えます。

トラックシャーシかも知れません。