絵葉書でめぐる日本バス紀行(阿蘇)

阿蘇国立公園(1986年に阿蘇くじゅう国立公園となる)は、熊本県と大分県にまたがる自然公園で、世界有数のカルデラ式火山である阿蘇山や九重山を中心とした九重(久住)連山を中心にした火山地帯です。

阿蘇国立公園(1986年に阿蘇くじゅう国立公園となる)は、熊本県と大分県にまたがる自然公園で、世界有数のカルデラ式火山である阿蘇山や九重山を中心とした九重(久住)連山を中心にした火山地帯です。エリアを横断する有料道路は「やまなみハイウェイ」と名付けられ、阿蘇から九重を経て湯布院に向かう山岳道路となっています。

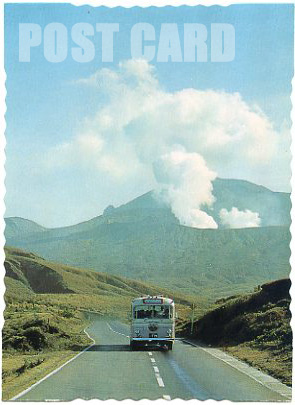

阿蘇山

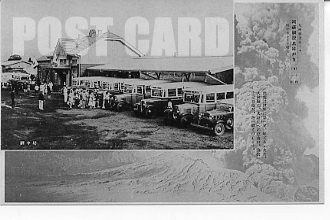

大阿蘇登山バス

撮影時期:1930年代

此処は世界に第一と、呼ばるる火山、

大阿蘇の、火口丘への登山口、海抜一千七百余尺、坊中駅と申します。

登山バス

撮影時期:1930年代後半

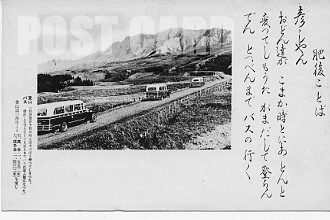

肥後ことば

彦しやん

おどん達が こまか時とにあ とんと

変わってしもうた がまだして登らんでん

とっぺんまで バスの行く

「自分達が子供の時とはさっぱり変わってしまった、

精出して登らなくても頂上までバスが通ふ様になった」

登山道三合目より 右、高岳(1,592米) 左、根子岳(1,433米)を望む

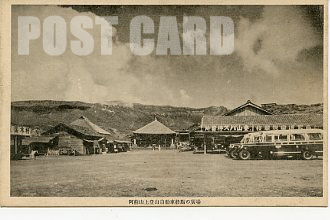

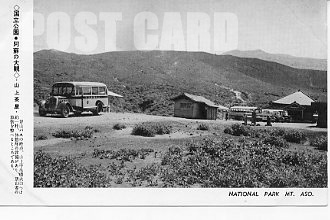

阿蘇山上登山自動車終点の広場

撮影時期:1930年代後半

側面の窓が広いのは、登山バス専用に作られた展望バスと思われます。

フェラデル1935年式。シボレーとともに坊中駅と中岳の間を走ったそうです。(注1)

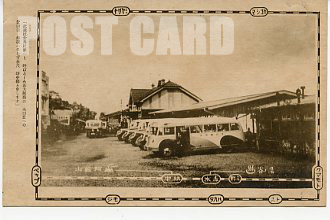

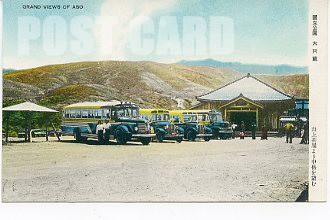

大阿蘇登山バス 坊中駅

撮影時期:1930年代後半

「此処は世界に第一と呼ばるる火山大阿蘇の火口丘への登山口、海抜1700余尺、坊中駅と申します」写真の周りには、九州一周の鉄道路線図と坊中駅の位置関係が書かれています。

停車中のボンネットバス群の一番手前には、流線形のキャブオーバーバスが停車しています。側面には「大阿蘇バス」と書かれており、流線形ボディに似合う曲線模様が描かれています。

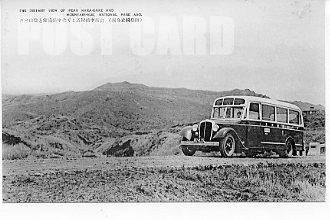

古坊中橋附近よりの中岳遠望と登山バス

撮影時期:1930年代後半

車両はファジョールだそうです(注2)。

ナンバープレートには2-615と書いてあります。

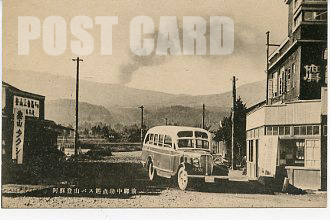

阿蘇登山バス起点坊中駅前

撮影時期:1930年代後半

車両は、ボンネットのグリルの形状からシボレーだと思われます。車体は特徴的な流線形になっており、登山バス用の特注車両のように思われます。

ナンバーは黒色の横長(1933〜48年の間に使用)で、2.306と読めます。

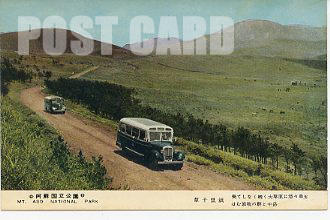

阿蘇国立公園 草千里浜

撮影時期:1950年代前半(1950〜51年)

果てしなく続く大草原に悠々草をはむ放牧の群と中岳

前を行くボンネットバスは、大阿蘇登山バスのカラーのままの九州産業交通。戦前の展望バスの流れを汲む側窓の広い車両ですが、詳細は分かりません。

後ろに剣道面のボンネットバス日野BH10がいるので、1950年以降の光景ですが、ナンバープレートが黒色なので、1951年6月以前の写真と思われます。

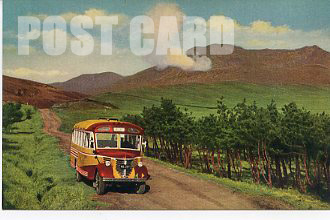

阿蘇を征く

撮影時期:1950年代前半(1951年以前)

波浪のようにうねる緑のスロープ果てしなく続く大草原草千里ヶ浜より中岳を望む。

九州産業交通のバスは、手彩色で暖色系に塗られています。ボンネットの形状から、1950年ごろの日産と思われます。黒色ナンバーなので1951年6月以前の撮影。そのナンバープレートには、8 397の文字が見えます。

阿蘇中岳の火口

撮影時期:1950年代前半(1951〜55年)

登山バスは山上終点拝所につく、そこは阿蘇神社摂社と西厳殿寺奥の院が神仏混合せしところ、附近には火山観測所もある。ここより徒歩で溶岩累々たる勅使ヵ原から火口壁上に出る。孔底を覗くには風の方向による。

剣道面のボンネットバスは日野BH10。武骨ではありますが連続窓風になった正面窓は見覚えのないスタイルです。新日国ボディか、あるいは地元の松本車体でしょうか。

黄色いナンバープレートには2-5098とあります。

観光の大阿蘇 坊中駅

撮影時期:1950年代前半

独特の塗り分けのボンネットバスは、九州産業交通で「SANKO BUS」の文字が見えます。

大阿蘇 山上茶屋より中岳を望む

撮影時期:1950年代(1951〜52年)

上の絵葉書と同じようなバスですが、こちらの手彩色は黄色を含む派手な色合い。その反面白黒部分を残した雑な仕上がりでもあります。バスは九州産業交通で中央の2両は旧塗装のようです。

左端のバスは上の絵葉書と同形で日野BH10でしょう。側面最後部に非常口が見えますので、1951年の非常口義務化後。

右端のバスは、いすゞBXで、連続窓風の正面窓と側面三角窓の形から、梁瀬ボディと推察しておきます。

阿蘇の大観 山上茶屋

撮影時期:1950年代(1951〜52年)

登山バスの終点、山上中岳噴火口へは約一粁、休憩所の設備があり、登山者の旅装を整へるところである。おもて面のメモから1952年4月に購入したと分かるため、撮影時期も絞られます。

手前のバスは戦前風ですが側窓が幅広の観光仕様。

奥に並ぶ4台のバスは、上の絵葉書と同じ。恐らく、同じ時に引きで撮ったのがこちらの絵葉書だと思います。

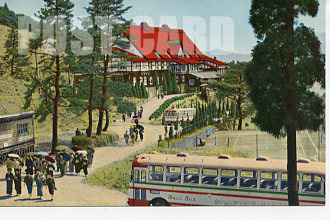

阿蘇観光ホテルにて

撮影時期:1950年代後半

赤い屋根の大きなホテルで、日傘を差した和服姿の観光客が大勢歩いています。

バスは九州産交で、日野BD14(新日国ボディ)あたりです。自社発行の絵葉書なので色を間違えるはずもなく、当時このような色の産交バスがあったということなのだと思います。

ボディには「Music Bus」の文字と楽譜が書かれています。

阿蘇の全貌

撮影時期:1960年代(1962年以降)

九州産交のバスは日産ディーゼル4R(富士重工ボディ)のようです。

正面の丸いヘッドマークの陰に「貸切」の文字が見えます。

阿蘇山マウントカー道路

撮影時期:1960年代(1965年以降)

登山道から国立公園阿蘇の雄大なスケールが車窓から展望できる。

マウントカーは九州産業交通が運行するもので、三菱W11型トラックの6輪全輪駆動シャーシに西日本車体が特注のボディを架装したもの。火山活動に備え、側窓にはカバーを付けて窓1枚につき丸窓2枚を開け、屋根も補強されているそうです。 (注3)

九重山(やまなみハイウェイ)

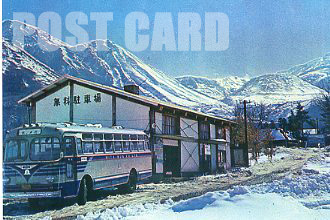

九重登山口より雪の三俣山・硫黄山

撮影時期:1950年代後半

雪山はきびしく、そして美しい、銀色に輝く尾根は人々を引きつける。特に三俣山のダイナミックな山容は、九重の圧観といえる。

バスは日田バスで日野BD34(帝国ボディ)あたりです。黄色いナンバープレートなので、1962年までの撮影。

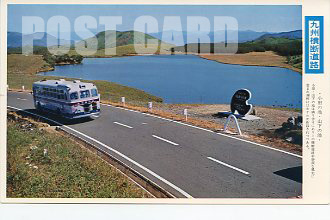

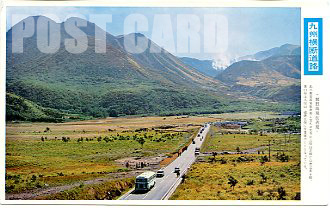

九州横断道 小田の池・山下の池

撮影時期:1960年代(1962年以降)

小田・山下の池は隣り合わせにありこの横断道路中静寂な風光に恵まれ湖畔にはホテルが新設されつつある。

バスは亀の井バスで、いすゞBC161P(1961〜63年式、川崎ボディ)。ナンバーは6141です。

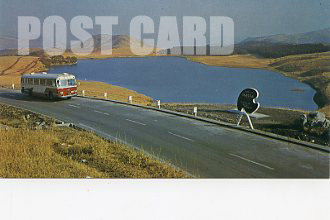

阿蘇国立公園 小田の池・山下の池

撮影時期:1960年代後半

バスは日産ディーゼル4RA103でしょうか。通常ライト4灯は1968年式以降ですが、側面最後部の窓が丸いので、1964年の開業時に用意された車両と推察します。

九州横断道路 飯田高原長者原

撮影時期:1960年代

此の飯田高原長者原に至れば左手に三俣山正面に白煙立昇る硫黄山右は久住山 道路正面に長者原ゲートとなっている。

ブルーリボンカラーなので、大分バスだと思われます。三菱MR470(1964〜66年式、西日本車体)です。

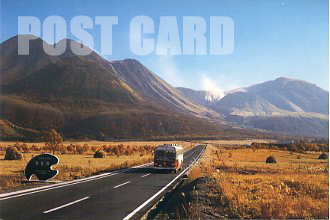

阿蘇国立公園・九重/秋の三俣山と硫黄山

撮影時期:1960年代後半

九州国際観光バスは、日野RC100P(1964年式、帝国ボディ)で、GM風の視野拡大窓を持つ最新型です。開業時に用意された車両です。

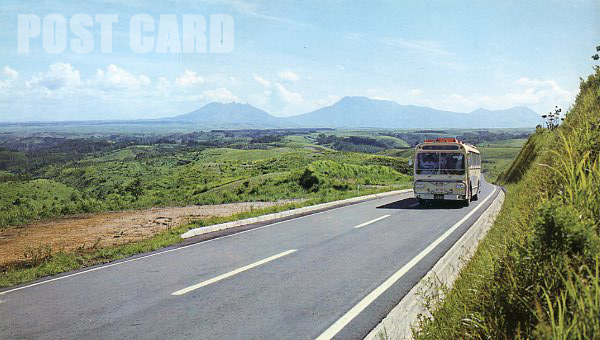

瀬の本高原より阿蘇を望む

撮影時期:1960年代(1964年以降)

阿蘇国立公園 九重瀬ノ本高原より阿蘇五岳を望む

撮影時期:1960年代後半

そろそろ秋でしょうか。

場所的には九州産交のエリアですが、裾のカラーが青灰色で、屋根の肩に文字が見えることから、鹿児島県の林田バスと推察します。

三菱MAR470(1964〜67年式・三菱ボディ)。前3両は同形車のようですが、後ろ2両はベンチレーターの配置が異なりますので、違う形かもしれません。

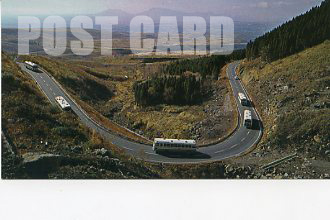

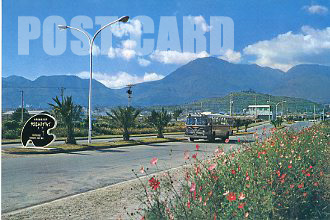

やまなみハイウェー入口/別府

撮影時期:1960年代(1962年以降)

バスは亀の井バスの民生RNA91(西日本車体、1956〜59年式)と思われます。ナンバープレートが緑色になっているので、撮影は1962年以降。