絵葉書でめぐる日本バス紀行(手彩色と修正写真)

本編では、写っている車両や風景などから、絵葉書の写真の撮影年を推察しています。判断基準は、本サイトでメインとなる車両の特徴を中心に、写り込んでいる町並みや看板、乗用車、説明文の内容など多岐に渡ります。

しかし、それらが必ずしも実態と一致しないケースも少数ながら見られます。

その原因の一つが手彩色の存在であり、もう一つが写真の修正です。

手彩色絵葉書

白黒フィルムで撮影した写真に、職人が色を付け、あたかもカラー写真であるかのように仕上げるのが、手彩色です。

白黒フィルムで撮影した写真に、職人が色を付け、あたかもカラー写真であるかのように仕上げるのが、手彩色です。カラー印刷の技術のなかった戦前から、カラーフィルムが高価だった1960年代くらいまでの絵葉書には、この手法でカラーに見せたものが数多く見られます。

もっとも、その当時は、手彩色であっても、「天然色」「総天然色」などと表現されています。天然の色といえばカラー写真だと思ってしまいますが、着色したものも「天然色」と呼称していたということを、知っておく必要があります。

手彩色の技術

愉快な遊覧バスと明朗なガイド

撮影時期:1930年代(1937年以降)

撮影時期:1930年代(1937年以降)

この絵葉書は、戦前に東京遊覧自動車が発行したもの。

白黒写真のものとカラーのものとが存在しますが、カラーの方は手彩色。自社の車両に色付けしているので、実物の色に忠実な色付けがされていると思われます。

これら手彩色は、主に女性の内職で賄われ、彩色された見本をもとに、1枚1枚筆で色を塗るという作業だったそうです。

手彩色の技術レベルの違い

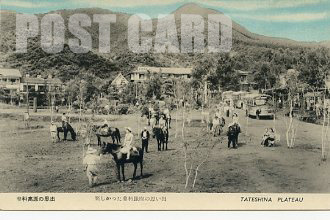

楽しかった蓼科銀座の思い出

撮影時期:1950年代前半

まず最初の1枚は、明らかに元の写真は白黒でありながら、空だけ青く色付けをした不自然な手彩色。これでも絵葉書のケースには「天然色版」と名乗ります。

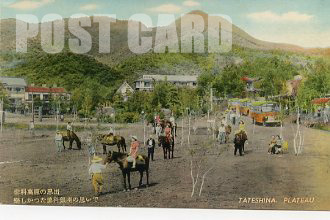

撮影時期:1950年代前半

遠くに見える蓼科山は青っぽく、手前の山は緑色に塗り分けられ、ホテルの看板や屋根、馬に乗る観光客の洋服なども、自然な色彩です。さらに、諏訪自動車のボンネットバスには、薄青地に濃い青というツートンカラーが、しっかりと再現されています。

撮影時期:1950年代前半

山は、上の方が若干茶色っぽいなど、距離感を表す工夫が見られますが、人工物の色付けがあまり上手くありません。馬に乗る観光客の服には原色が多用され、ボンネットバスはオレンジと緑の派手な塗分けになっています。実物を知らない職人さんが想像で色を付けたのだと思われます。

実物の色に悩む事例

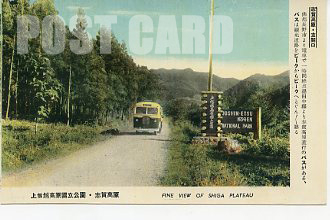

志賀高原

撮影時期:1950年代前半

ツートンカラーですが、下半分は鮮やかな赤色。戦後の長野電鉄の電車やバスのカラーから考えると、これで正解だと思う人もいるでしょう。

志賀高原

撮影時期:1950年代前半

しかし、長野電鉄のバスは終戦後、上半分がクリーム色、下半分が深緑色に塗られており、この絵葉書の色が実物に近いのです。

ちなみに赤色を採用したのは1952(昭和27)年で、窓下と裾が赤色だったそうです。

極端な手彩色

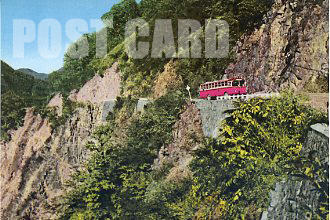

三国国道二居渓谷

撮影時期:1960年代

この絵葉書のバスは越後交通で、クリーム地に赤と青の細かいラインが入るデザインのはずですが、ありえないほど鮮やかな赤に色付けされています。

バスのカラーデザインから年代考証をしようとしていても、このように実物からかけ離れてしまうと、判断材料としては難点があります。

時代考証の罠・・・修正写真

それは“写真の合成”です。今でこそ、パソコンで画像の改編や合成が簡単にできるようになっていますが、それは昔も変わらなかったようです。分かりやすい合成写真はいいのですが、巧妙に合成されたものは、それこそ歴史の一端を誤って解釈する原因にすらなってしまうのかもしれません。

ここでは、そんな実例をご紹介します。

バス画像がおかしい

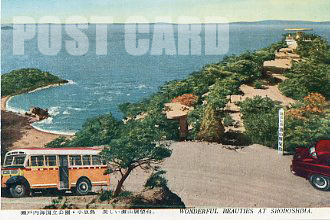

小豆島 美しい灘山展望台

撮影時期:1950年代

俯瞰気味に道路を見ているにもかかわらず、そこに停車中のボンネットバスは真横からのアングル。右端の乗用車との大きさのバランスも悪く、合成写真であることは明らかです。

土庄駅前の島バス

撮影時期:1950年代

ボンネットの形状やドアが開いているところなどから、まず間違いないでしょう。色が違いますが、両方とも手彩色なので、どちらが実物に近いのかは分かりません。

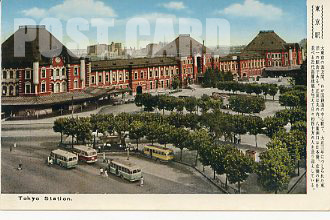

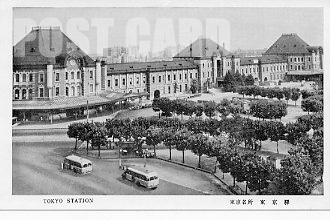

東京駅のバスの台数

東京駅

撮影時期:1950年代前半

撮影時期:1950年代前半

赤レンガの東京駅丸の内口に佇むボンネットバス。

手彩色の方は4台、白黒の方は2台です。白黒の方は、バスの台数だけでなく、バスの周りにいた人影も消えています。

さてどちらが本物なのでしょう。通常なら、バスや人の少ないほうをベースにしてパーツを追加するものですが、この絵葉書の場合、白黒バージョンのほうが合成っぽく見えるような気がしないでもありません。

同じバスが群馬と伊豆大島に

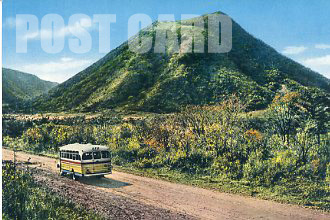

榛名高原・榛名富士と観光道路

撮影時期:1950年代後半

ボンネットバスは、東急バスのカラーをアレンジした群馬バスで、窓配置などからいすゞBX95(富士重工)と思われます。

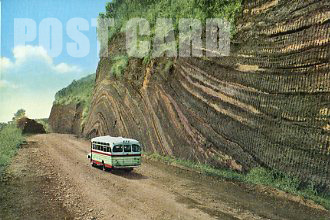

伊豆大島・間伏切通し道路の熔岩地層

撮影時期:1950年代後半

道路のわだちの幅とバスの大きさ、バスの走行角度などをみると、こちらの写真が合成写真だと思われます。

風光明媚なサノ浜を望む観光道路に美しく切り開かれた熔岩の地層が見える。これは火山地特有の地層で数万年数百万年の昔より度重なる噴火を続け熔岩が流れ固まった跡である。

同じバスが伊香保温泉と小豆島と桜島に

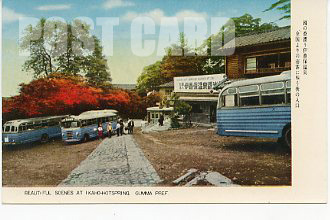

群馬県 伊香保温泉

撮影時期:1950年代

停車中のバスは、実物とは若干違う色に色づけされていますが東武鉄道。

中央は富士重工製ボディのキャブオーバーバス。

左端と右端は、恐らく同型車で日野BDと思われます。ボディメーカーは不明です。側面最後部窓のスタンディウィンドウの大きさが特徴です。

小豆島

撮影時期:1950年代

自然な感じでバスが2台停まっていますが、小豆島バスではなく東武バスの色違い。上の伊香保温泉の絵葉書からの流用です。バスの脇にいる女性車掌とお客様も同じです。バスと重なっていない部分のお客様はカットされています。

桜島

撮影時期:1950年代

桜島の観光道路を行くバスは1台ですが、上の伊香保温泉の東武バスを左右逆焼きにしたようです。ドアが右側にありますので、見分けるのは簡単です。

塗り分けは東武バスそのままで、色合いがちょっと富士急行っぽくなっています。バスの脇に立つ人3人もそのまま左右反転です。

裏焼きという事例

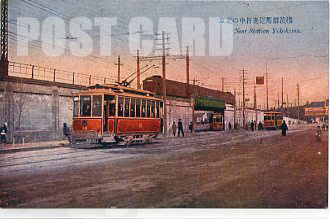

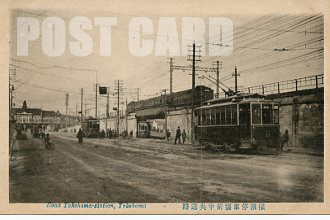

横浜駅附近進行中の電車

撮影時期:1920年代

横浜停車場前中央道路

撮影時期:1920年代

数字という分かりやすいチェックポイントがあったので判明しましたが、そうでなければ、事実を誤認することもあり得たという一例です。

この写真には、京浜線の3両編成が写っており、前からデハ6340形+サロハ6190形+デロハ6130形と思われます。しかし、電気車研究会(1959)「国鉄電車発達史」によると、京浜線は1921年までに完全4両編成化されており、一方、おでこに行き先表示板を付けていたのは1925〜26年の間とのこと。このあたりも撮影年の特定に至らないという作品でもあります。