絵葉書でめぐる日本バス紀行(プロローグ)

バスの絵葉書を取り上げる理由

これまで、古いバスを解き明かすために、書籍で昔の写真を紐解いたり、実物の廃車体を探したりということを続けてきましたが、それには限界もありました。現時点で入手できる情報や直面できる実物は、せいぜい20〜30年前のものです。終戦後であったり、戦前であったり、もちろんバスの黎明期である昭和初期であったりといった記録には、なかなか出会えないのです。

ところが、絵葉書という紙切れに、意外にバスの姿が記録されているということが、分かってきたのです。

なぜ絵葉書にバスが写っているのか

それに対して、絵葉書がバスの記録を残す媒体となっていたのはなぜなのでしょうか。その一つの理由は、バスが地域の文化を象徴していたからだと思われます。二つ目の理由は、絵葉書という媒体が通信手段の一つとして多用されていたからだと思われます。

バスは文化の象徴であった

自動車が文化の象徴だった

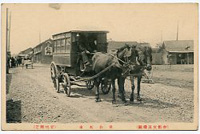

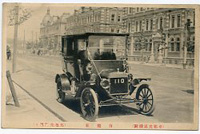

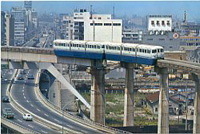

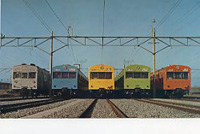

まず一つ目の理由ですが、昭和初期には自動車が新しい交通手段であるとともに新しい文化として普及します。我が町にも自動車が走り始めた、という誇りが絵葉書の写真に残されているのです。ここで言う「自動車」というのは今で言う自家用車ではなく「乗合自動車」、つまりバスです。

まず一つ目の理由ですが、昭和初期には自動車が新しい交通手段であるとともに新しい文化として普及します。我が町にも自動車が走り始めた、という誇りが絵葉書の写真に残されているのです。ここで言う「自動車」というのは今で言う自家用車ではなく「乗合自動車」、つまりバスです。観光振興にもバスは不可欠だった

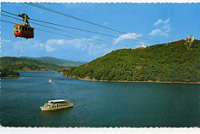

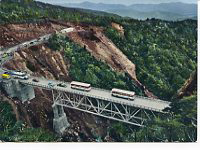

同様の傾向は、戦後の観光ブームの時期にも見られます。観光振興のため、新しい自動車道が作られ、そこにバス路線が開通したり、観光バスが訪れることが、観光地の繁栄を意味します。そのことをPRするため、観光地の絵葉書にはバスが走る姿が写し出されたのです。

同様の傾向は、戦後の観光ブームの時期にも見られます。観光振興のため、新しい自動車道が作られ、そこにバス路線が開通したり、観光バスが訪れることが、観光地の繁栄を意味します。そのことをPRするため、観光地の絵葉書にはバスが走る姿が写し出されたのです。絵葉書が通信手段の主役だった

電話もテレビもない時代の通信手段

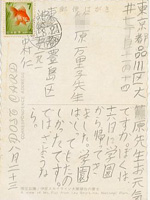

二つ目の理由である絵葉書の通信手段という側面ですが、これは戦前はもちろん、戦後も昭和40年代になるまでは、電話の普及率が低く、旅先からの通信手段が郵便くらいしかなかったことが理由です。今であれば、電話を使ったりSNSを使ったりで、旅先での景色や体験を知人に簡単に伝えられます。美しい景色も携帯端末やデジタルカメラにより簡単に自分のものになります。それらのなかった時代には、目の前に展開される美しい景色を知人に知らせる手段は限られていました。その主要な一つが現地で売られている絵葉書だったのです。

二つ目の理由である絵葉書の通信手段という側面ですが、これは戦前はもちろん、戦後も昭和40年代になるまでは、電話の普及率が低く、旅先からの通信手段が郵便くらいしかなかったことが理由です。今であれば、電話を使ったりSNSを使ったりで、旅先での景色や体験を知人に簡単に伝えられます。美しい景色も携帯端末やデジタルカメラにより簡単に自分のものになります。それらのなかった時代には、目の前に展開される美しい景色を知人に知らせる手段は限られていました。その主要な一つが現地で売られている絵葉書だったのです。記録の手段でもあったらしい

そしてもう一つ、戦前の絵葉書を見ていると、おかしなものも発見できます。

そしてもう一つ、戦前の絵葉書を見ていると、おかしなものも発見できます。写真は、「市街自動車ト電車ノ初衝突(四月五日)」という絵葉書。新しく走り始めた交通機関が珍しかったのは当然ですが、その衝突事故がいくら珍しいからといって、絵葉書にする必然性がよく分かりません。

発行したのは「東京麻布山田写真館内写真通信会」。まだ写真自体が珍しかった時代のこと、社会現象や事件、事故などを記録し、後世に残すための手段として、絵葉書が一役買っていたのかも知れません。

結果的にコレクションの対象になった

絵葉書が通信手段の主役だったと書きましたが、実はコレクションの対象としても人気のあるアイテムだったようです。このことは、郵便切手が収集の対象になったり、テレホンカードが収集の対象となったりするのと同じで、実用として重要なアイテムは、コレクションの対象にもなりやすいのです。

絵葉書が通信手段の主役だったと書きましたが、実はコレクションの対象としても人気のあるアイテムだったようです。このことは、郵便切手が収集の対象になったり、テレホンカードが収集の対象となったりするのと同じで、実用として重要なアイテムは、コレクションの対象にもなりやすいのです。絵葉書は1843年にイギリスで誕生したといわれ、1900(明治33)年に日本で私製葉書の発行が認められたころから、日本での絵葉書ブームが始まります。

絵葉書の内容は、名所や風俗、行事などのほか、美人というようなカテゴリもあり、特に戦争に赴く兵士には美人絵葉書は人気があったそうです。

現在、古書店やネットオークションなどで売られている古い絵葉書の多くが未使用であることから考えて、コレクションされた絵葉書の量というものも、相当数があるものと思われます。

絵葉書の時代の終焉

しかし、昭和40年代以降、絵葉書の中のバスというものは急速に減ってゆきます。その理由は、バスが文化の象徴でも観光地の繁栄の象徴でもなくなってしまったことと、絵葉書以外の手軽な通信手段や記録媒体が普及してしまったことにあるのだろうと思います。

しかし、昭和40年代以降、絵葉書の中のバスというものは急速に減ってゆきます。その理由は、バスが文化の象徴でも観光地の繁栄の象徴でもなくなってしまったことと、絵葉書以外の手軽な通信手段や記録媒体が普及してしまったことにあるのだろうと思います。著作権について

著作物には、著作権の保護期間というものがあり、その期間中は著作権法により保護されています。

そこで、当ページでは、この保護期間が切れたと思われる絵葉書を掲載することを原則とします。

著作権の保護期間とは

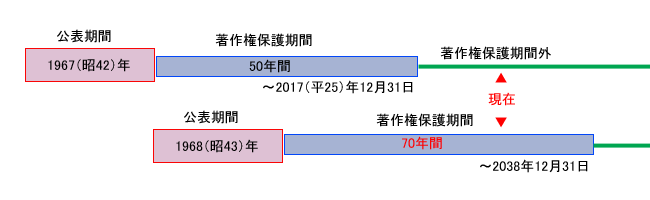

著作権の原則的保護期間は、著作者の死後70年までとなっています。著作者が団体名義の場合、公表後70年とされています。保護期間の起算は、公表の日ではなく、その翌年の1月1日となります。つまり、1968(昭和43)年に公表した著作物の保護期間は、1969(昭和44)年1月1日から起算され、2038年12月31日に切れることになります。

保護期間の50年から70年への延長

以前の情報では、映像作品を除く著作物の保護期間は50年といわれていましたが、これが現在では70年に変わっています。2018年12月30日に、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」に基づく法律(TPP整備法)により、世界的標準に合わせて70年に延長されたのです。

著作権の保護期間外のものを掲載

著作権法では、一度保護期間が切れているものに関しては、保護が復活するという措置は取らないのが原則です。

著作権法では、一度保護期間が切れているものに関しては、保護が復活するという措置は取らないのが原則です。従って、1967(昭和42)年に公表した著作物は、1968年1月1日から保護期間50年が起算され、2017年12月31日に保護期間が切れています。これについては、保護期間が70年に延長された後も、既に保護期間は切れているという扱いです。

一方、上でも触れたように、1968年に公表した著作物は、70年後の2038年にならないと保護期間は切れません。

そこで、当ページでは、1967年までに公表(発売)されたと思われる絵葉書を、著作権の保護期間を過ぎたものと判断します。ただし、絵葉書には発売年や製作年は、通常記載されていません。そこで、写っている写真からその撮影年を推察し、撮影年=公表年と解釈した上で、掲載しています。

著作権の保護対象とならないとの解釈

ここからは、法律の解釈になりますので、異論もあろうかと思いますが、当ページでは、1968年以降に発行されたと思われる絵葉書についても掲載する場合があります。 その根拠は、対象となる絵葉書が、著作権法の対象とならないという判断をしたからです。絵葉書は写真を使用しており、その写真そのものは創作物と言えますが、販売または配布の目的が創作物としてではなく、広告としての比重が高い場合、著作権法第2条第1項に基づき、創作物とは言えないと判断しています。(この場合、発行者・製作者が特定できる場合、その名称を記載する場合があります)

その根拠は、対象となる絵葉書が、著作権法の対象とならないという判断をしたからです。絵葉書は写真を使用しており、その写真そのものは創作物と言えますが、販売または配布の目的が創作物としてではなく、広告としての比重が高い場合、著作権法第2条第1項に基づき、創作物とは言えないと判断しています。(この場合、発行者・製作者が特定できる場合、その名称を記載する場合があります)