ピクトグラムの部(道路標識編)

ピクトグラムの部(道路標識編)

新幹線駅への道を示す道路標識にも新幹線の絵が。道路標識の新幹線は、場所によって様々。道路標識サインを見ると、一般の人間が持つ新幹線のイメージが見えてきます。

東北新幹線(秋田・山形新幹線を含む)

岩手県の200系

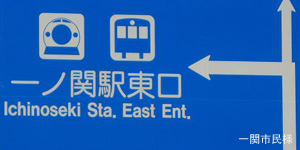

撮影:一関市民様(岩手県 2007)

撮影:左党89号様(岩手県 2007)

丸くて大きな口を開けてあくびをしているような200系ですが、これが岩手県標準の新幹線のようで、県北部から県央部、県南部まで広く分布しています。

一関駅東口への誘導看板は、撮影者によるとつい2007年に作られたようです。東北新幹線から200系が事実上引退してから作ったということになります。なお、この一関駅東口関係は、新幹線と在来線のピクトグラムを並べているところが特徴です。

新花巻駅への誘導看板は国道4号線にある道路標識。色が反転していますが、スタイルは同じのようです。

八戸の200系

撮影:左党89号様(青森県 2007)

撮影:左党89号様(青森県 2007)

八戸駅への道路標識に登場する200系は岩手県のものとよく似ていますが、丸い中にもスカートに白い帯が入るオリジナル。

八戸開業時の定期列車は既にE2系「はやて」だったわけですが、やはり道路標識には丸い新幹線が似合います。八戸駅への誘導サインは、どれもこのデザインのようですが、八戸駅西口への補助看板は地色が白なので反転しています。

立て看板の八戸200系

撮影:牧場主様(青森県 2008)

撮影:牧場主様(青森県 2008)

八戸駅西口に向かう道路脇の立て看板に見られる200系。道路標識の八戸バージョンと同タイプですが、近くで見ると首のところにくびれがあるのが分かります。反転バージョンの方は劣化コピーか、やたら線が太いのが気になります。

くりこま高原駅のカラフル200系

撮影:宮城県(2012)

撮影:宮城県(2012)

くりこま高原駅への誘導看板には、スカートが緑色、ヘッドライトとボンネットの蓋がオレンジ色というカラフルな200系が使われています。

車両そのものの形は岩手県などでも見られるスタイルと同じです。ちなみに2.7km地点のものはスカートに二重線が入る八戸駅タイプです。

ところで、本物の200系はボンネットの丸い蓋に色はついていません。でも新幹線に色を塗ると、どうしてもこの部分に色を塗りたくなってしまうようです。自分の子供にも試してみてください。多分塗ります。

くりこま高原のちょっと地味な200系

撮影:宮城県(2012)

上写真のものとどうせ同じものだろうと思って近づいてみたら、ライトやボンネットの蓋のオレンジ色がありませんでした。色褪せたわけではなく、別物であることは、運転席窓がつながっていることからも分かります。

「丸い蓋に色はついていない!」というちょっとリアル志向なピクトグラムでした。

200系(JR東日本バージョン)

撮影:左党89号様(岩手県 2007)

撮影:左党89号様(岩手県 2007)

JR東日本の駅構内にあるピクトグラムを流用した道路標識。盛岡西バイパスのものは、JRに合わせて緑色になっています。新花巻駅付近のものは、道路標識標準の青色です。

このピクトグラム、駅構内で見ると違和感はないのですが、こうやってしまうとちょっと気味の悪い顔に見えるのはどうしてでしょう。

200系“角顔”

一関市民様(岩手県 2007)

左党89号様(岩手県 2007)

左党89号様(岩手県 2007)

これは岩手県の県央部でのみ存在が確認されている角張った顔の200系。

水沢江刺駅、新花巻駅のものはまだいいのですが、雫石駅のものは秋田新幹線です。秋田新幹線はいわゆるミニ新幹線なので、200系は走った事はないのですが、ピクトグラムに区別はないようです。

ちなみに実物の新幹線というのは車体断面はこのように角張っていますし、ボンネットの丸い蓋もこの程度なのですが、八戸などのと見比べるとあっちのほうが新幹線らしく見えてしまうのはなぜでしょう。

2007年ニューモデルの200系

撮影:左党89号様(岩手県 2007)

2007年末に部分開通した大更バイパスに登場した新作ピクトグラム。窓がこれまでになく大きくなっていますが、ボンネットの形状からやっぱり200系。それもヘッドライトを釣り目気味にしているところから100系タイプをイメージしたようです。

新幹線ピクトの世界もこうやって次々と新しいモデルが登場することを望んでやみません。

青森県統一のE5系

撮影:左党89号様(青森県 2010)

撮影:左党89号様(青森県 2010)

東北新幹線新青森開業を前に、青森県ではデザイナーによるE5系ピクトグラムの道路標識に統一を図りました。

これを誰しもが新幹線と認識できるかどうかは疑問もありますが、とりあえず地区内でデザインを統一したことは大きな進歩になります。

なお、このピクトグラムは地色が反転していても、車両自体の濃淡は反転しないようになっています。

E5系(反転)

撮影:牧場主様(新青森駅 2011)

東北新幹線新青森駅の駅前広場にあるサイン。道路標識用に作成されたE5系ですが、実はダウトがあります。

このサインは、周囲が濃淡どちらに反転しても、車両そのものは上半分が濃いデザインで作成されたはずですが、これは見事に反転しています。

山形新幹線400系

撮影:左党89号様(山形県 2007)

山形新幹線は1999年に新庄まで延伸されましたが、その新庄駅の道路標識です。山形新幹線の400系がデザインされた洒落たピクトグラムです。

シルバーの塗装をそのままイメージしたグレーのピクトグラムは、果たしてこの道路標識だけのために作られたのかどうかはわかりません。

400系は2009年までにE3系への置き換えが発表されましたが、ピクトグラムは末永く残って欲しいものです。

外環道の100系タイプ200系

撮影:埼玉県(2013)

東京外環自動車道が東北新幹線と立体交差する地点に、緑色の200系を発見。「ここで東北新幹線をくぐりますよ」とドライバーに教えています。

JR東海の駅で見られた100系のピクトグラムを下敷きにした感じです。緑色の枠が200系の色ですが、中の新幹線はなぜか黒の線で描かれています。

上越・北陸新幹線

200系“目覚まし時計”

撮影:埼玉県(2007)

2004年に開業した本庄早稲田駅への道路標識にあった新幹線。ピクトグラムなのに手書き風で、それもバランスが悪すぎて力が抜けます。公道にこういう絵を掲出してしまうことに拍手です。

上越新幹線の駅なので、多分200系。

200系“デブ”

撮影:埼玉県(2007)

同じく本庄早稲田駅ですが、こちらも負けずにユルユルな感じを押し出しています。

いくら新幹線の象徴とはいえ、丸い蓋が大きすぎます。じっと見ていると、ペンギンに見えてきたりもします。

長岡花火と200系

撮影:新潟県(2009)

長岡市内の県道で見かけたカラーの200系。扉まで緑なのは愛嬌ですが、車輪もちゃんと4つ描かれています。

隣には長生橋の花火も色を使って描かれています。

コピーを重ねた0系

撮影:群馬県(2009)

群馬県内の国道で見かけたピクトグラムはJR東日本の駅構内のものを二重三重にコピーして輪郭が相当ぼやけてしまった感じのもの。作成する際にデータをFAXでやり取りしたんでしょうか。

安中榛名の200系たち

200系F80編成

撮影:群馬県(2007)

長野新幹線は開業当初からE2系ですが、安中榛名駅への誘導サインは200系。しかも面白いのは場所によって色々な表情の200系があることです。

最もノーマルな顔なのがこれ。スカートについているいかめしいスノープロウが、寒地向けの200系であることを誇示しているようです。

ちなみに長野新幹線に乗り入れることのできた200系はF80編成という1編成のみで、長野五輪期間中の臨時列車として使用されたそうです。

200系“グラサン”

撮影:群馬県(2007)

上の200系のラフデッサンをそのまま看板にしてしまったような1枚。正面窓がボディからはみ出ていて、サングラスをかけているような勇ましい感じです。

梅干食った200系

撮影:群馬県(2007)

梅干を食べてすっぱそうな顔をしている200系。ディテールを細かく描きすぎたのか、どうしてこんな顔になってしまったのでしょう。

この顔は何か所かで見られました。

100系風

撮影:群馬県(2007)

こちらはちょっとかわいらしい顔をしていますが、横長のテールライトや中央に向かって下がった前面窓などから100系をモデルにしたようです。スカートにある二つの排障器も忠実に描かれており、200系2000番台ではなく東海道新幹線の100系であることが分かります。

高崎の200系

撮影:群馬県(2007)

上越新幹線高崎駅への補助看板に使われている200系。安中榛名の「梅干食った200系」の原形と思われますが、こちらはあんまり酸っぱそうではありません。多分窓柱のふくらみがないせいだと思います。

群馬県ではこれが標準のバージョンのようで、上毛高原駅もこれでした。

E2系

撮影:長野県(2007)

これはあまり面白くありません。長野新幹線そのもののE2系であることもそうですが、ピクトグラムとして図案化するのではなくイラストをそのまま使用しているからです。

フライングの飯山駅

撮影:長野県(2014)

これは2014年に撮影したということを書かないと意味がないので、早めにアップしました。

2015年3月に開業予定の北陸新幹線飯山駅の誘導サインに、早くもE7系が登場していました。リアルな絵なので、私の好みではありませんが、フライングしたということで、価値を見出したいと思います。

富山県のW7系

撮影:富山県(2015)

2015年に金沢まで開業した北陸新幹線の道路サインもバラエティに富んでいます。

その中で富山県は、W7/E7系のイラストベースのものに統一されています。黒部宇奈月温泉、富山、新高岡の3駅がこれでした。

なお、飯山駅のものとよく似ていますが、角度やイラストにする範囲が異なっています。

糸魚川駅のW7系

撮影:新潟県(2015)

新潟県にある糸魚川駅は、W7/E7系のピクトグラムです。これは多分新作です。W7/E7系のピクトグラム化は初めて見ました。

糸魚川駅はJR西日本のエリアになります。

上越妙高駅のE5系

撮影:新潟県(2015)

同じ新潟県にある駅ですが、上越妙高駅はJR東日本の駅構内で使われているE5系のピクトグラムの流用です。一応、これを道路標識に使う例も初めてでしょうか。

ちなみに上越妙高駅はJR東日本とJR西日本の境界駅ですが、駅そのものはJR東日本の管理駅です。

東海道・山陽新幹線

名古屋高速の700系

撮影:愛知県(2007)

名古屋高速の都心環状線では、名古屋駅に降りる場所を示すため700系の誘導サインを設置しています。通常の高速道路看板が緑であるのに対し、この新幹線だけは青色です。

道路サインの700系は初めて見ましたが、これはJR東海の駅構内ピクトと同じもののようです。

困った顔の0系

愛知県(2007)

愛知県(2007)

愛知県(2007)

愛知県で見かけた0系電車の道路標識。スカートの形状がちょっとスタイリッシュですが、どれも困った顔をしています。しかも、順番に困り具合が高まります。

名古屋駅(太閤通り口)のものが原形だと思われます。三河安城駅のものはJISピクトの影響かレールが表現されています。最後のがしかめ面になるくらい困っている理由は分かりません。

名古屋高速の0系

撮影:愛知県(2013)

名古屋高速の都心環状線では700系(右下)が標準と思っていたところ、看板の隅に貼られた「困り顔」の0系を発見。究極の困り顔でありながら、レールの足が描かれていないため、名古屋駅や三河安城駅にある仲間とはまた違っています。

右下の700系と同じ画面に入れようとすると、こういう無理なアングルになります。

ごった煮の新富士駅

静岡県(2008)

静岡県(2008)

静岡県(2008)

東海道新幹線新富士駅に至る道路の誘導看板に見られる新幹線。いろんな種類がありますが、どれもよそで見たものばかり。

まずは安中榛名駅でも見られた100系。駅の開業年からすると新富士駅のほうが元祖と思われ、100系を素材にした理由が分かります。しかし、全く離れた静岡県と群馬県で同じピクトグラムが存在する理由は分かりません。

次は愛知県でも見られた困った顔の0系。2本のレールがあるので三河安城駅と同じもの。

最後は国鉄駅構内と同じ0系ピクト。これを道路標識に使う事例は岩手県で2件報告されていたのみで、これが3例目。

ピクトグラムだけでなく、看板の様式や形が異なるのは、道路管理者が異なるからでしょうか。ローマ字表記ともども一貫性のない新富士駅からお送りしました。

100系(JR西日本バージョン)

撮影:兵庫県(2006)

JR西日本エリアだからでしょうか。JR西日本の構内サインと同じデザインの100系です。

山陽新幹線の0系

撮影:EF210-115様(広島県 2007)

撮影:EF210-115様(広島県 2008)

広島県〜山口県内の道路標識に使われる新幹線は正面窓の描き方に特徴が見られる0系電車。新尾道駅は、じっくり見ていると屋根のカーブやヘッドライトの見え方など実物のイメージをしっかり表現していることが分かります。

それの劣化コピー思われる厚狭駅のほうは、ちょっと太ってしまっており、実物のイメージから遠くなっています。

0系“おてもやん”

撮影:EF210-115様(山口県 2008)

撮影:EF210-115様(山口県 2008)

新幹線というより人間の顔のほうが近いピクトグラム。笑った目、頭の上にまとめた髪、丸いほっぺ、と「おてもやん」の顔のよう。新岩国駅が多分原形で、新下関駅はそれを真似てみたけれど、実物の新幹線からは更に遠ざかってしまったようです。

このピクトグラムの原型と思われるものが、市販のJTB時刻表の新幹線マップで発見しました。国鉄時代にどこかで使われていた可能性があります。

このピクトグラムの原型と思われるものが、市販のJTB時刻表の新幹線マップで発見しました。国鉄時代にどこかで使われていた可能性があります。

100系の横顔

撮影:EF210-115様(山口県 2008)

撮影:EF210-115様(山口県 2008)

珍しい横から見たピクトグラム。矢印と同じ方向に電車も向いているので、2種類の向きがあります。

車両は尖ったボンネットや窓下の細線から100系。新下関駅は“おてもやん”とこの100系をどのような意図で使い分けたのか、そんなことは知る術もありません。

カントリーサインの新幹線

摂津市の300系

撮影:大阪府(2014)

近畿自動車道の摂津市境にあるカントリーサインには、300系が描かれています。この地には、新幹線の鳥飼車両基地があり、それを表現したものです。

300系は、「のぞみ」として華々しくデビューしたものの、その後の車両代替のスピードが速すぎ、2012年には引退しました。

市の花のツツジとともに描かれています。

北海道新幹線

撮影:北斗七星様(北海道 2007)

国道沿いなどで自治体の境界にあるこのような看板をカントリーサインと言うそうです。名所や名物など自慢のイラストを展開するこれらカントリーサインですが、北海道北斗市にはなぜかかっこいい新幹線が。

現在建設が進められている北海道新幹線の新函館駅(仮称)が北斗市に設けられる予定であることから、カントリーサインを新幹線にしてしまったという気の早い話のようです。

(参考)カントリーサインの485系

撮影:北斗七星様(北海道 2007)

青函トンネルの北海道側出口のある知内町のカントリーサインは、トンネルから出てくる国鉄色の485系。ヘッドマークのデザインから「はつかり」であることが分かります。

北斗市は先を読みすぎたカントリーサインですが、こちらはちょっと時代遅れになってしまったカントリーサインです。

道路標識の鉄道車両

本編では道路標識に描かれた新幹線のピクトグラムを紹介してきましたが、一般的に道路標識というのは文字情報のみの場合が多く、必ずしもピクトグラムが書かれるわけではありません。

それは基本的に道路標識の多くは地名という絵や記号に出来ないものを表示しているからです。ただ、著名な観光地であったり地域のシンボルであったりする場所に関しては、ピクトグラム(あるいはイラスト)が添えられる場合があります。そのピクトグラムに統一的な様式はなく、それぞれの地域が見せたいように作るのが一般的のように思えます。

道路標識では全国共通の101系

この写真がそれで、ヘッドライト1灯に3枚の前面ガラスという単純な造形です。国鉄(JR)の101系あたりをモデルにしたものと思われますが、誰でも鉄道車両だと理解することが出来ます。電化区間だろうと非電化区間だろうと、またJRでも私鉄でもこのマークが鉄道駅を表現しています。

道路標識の世界ではどこでも見られるこの101系ピクトグラムですが、不思議なことに道路標識以外ではこれを見ることはありません。いつごろどのように発生してきたのか興味のあるところです。

この101系ピクトに混じって、地域ごとのピクトグラムも見られるようです。今回在来線についてはコーナーの主題からは外れるので、あまり深追いをするつもりはないのですが、たまたま見かけたものや送っていただいたものなどをご紹介していきます。

この101系ピクトに混じって、地域ごとのピクトグラムも見られるようです。今回在来線についてはコーナーの主題からは外れるので、あまり深追いをするつもりはないのですが、たまたま見かけたものや送っていただいたものなどをご紹介していきます。右はJIS規格の鉄道ピクトをそのまま道路標識に展開した例です。このようなものはもしかすると今後増えてくるのかもしれません。

他にもJRのロゴをそのまま使用したものなども見られます。

上の写真は北陸本線で見かけた道路標識のピクトグラムです。屋根の上にはパンタグラフのようなものが見え、いかついスタイリングから電気機関車だと思います。

この地方ではこのピクトグラムが鉄道駅を表す標準的なものかと思っていると、隣の写真のようなものを見つけました。JRの駅は電気機関車ピクトなのですが、私鉄の駅は101系ピクトというように区別をしています。これは恐らく、地元で昔から呼び習わしてきた「汽車」と「電車」をピクトグラムで表現したのではないかと気付かされました。

三陸鉄道の駅への誘導サイン

関係ない話ですが、この写真の撮影者も「カルボナード」と「カンパネルラ」のローマ字表記には違和感を感じているそうです。この名前は宮沢賢治の童話の中から取っており、「カンパネルラ」は人名で英語表記があるかどうかはよく分かりません。その辺のこともあってローマ字としたのかもしれませんが。

参考写真