大都会の片隅で(サルベージできなかった編)

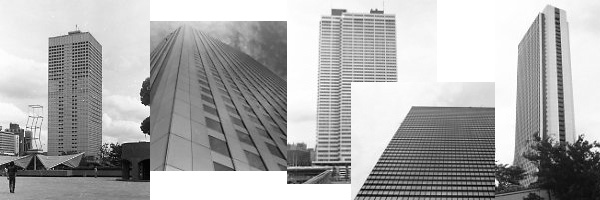

1970年代に入り、新宿西口の浄水場跡地に超高層ビルの京王プラザビルが建ち、その後に次々と超高層ビルが立ち並び、「新宿副都心」という名前で呼ばれるようになりました。そして1990年代にはそこに東京都庁が移転し、さらに高い超高層ビルを建て、いつの間にか「東京新都心」という名前さえ生まれます。1990年代に既に田舎住まいを始めていた私にとって、そんな新都心は別世界で、新しいものばっかりが生まれ、古いものは跡形もなく消えてしまったように思い込んでいました。

ところがそんな田舎もんの私に、2008年のある日、「新宿駅から30分以内の場所に、東武博物館のバスとよく似た廃車体があるのをご存じでしょうか?」とメールが来ました。

1977年東京都

撮影:新宿区(1977.7.10)

東京都民だった私は、1977年、自分のカメラを手にしてから2本目のフィルムで、新宿副都心を撮影していました。この時一番新しかったのは裾の広がった安田ビル(右端)で、断面が三角の住友ビルや黒い三井ビルなど、個性ある超高層ビルが競い合って自己主張していました。

ちなみに、1977年の東京都は、人口1,168万、警視庁警察官4万267人、犯罪発生件数20万9千件、犯罪検挙率88%でした。「大都会パート2」のオープニングのナレーションでそう言ってました。

なお1977年という年号は、今回のバス廃車体とは特に関係ありません。新宿が都会であり、その近くに古いバスの廃車体があるとは想像もつかないということを説明するために、この写真を載せただけのことです。

情報

幼稚園の廃車体

撮影:ちょご姉様

それは2008年7月のことでした。別の廃車体情報をいただいたメールの中で、「極秘情報」という条件の下で、ちょご姉様からこんな情報をいただきました。

「新宿駅から30分以内の場所に、東武博物館のバスとよく似た廃車体があるのをご存じでしょうか」

初めて聞いた情報でした。

送られてきた画像を見ると、方向幕の形状や非常口がないことなどから、東武博物館のものより古いキャブオーバーバスである可能性が高いと想像しました。

現場

この時点ではメーカー不明

撮影:渋谷区(2008.7.12)

撮影:渋谷区(2008.7.12)

ちょご姉様から情報をいただいたその週末に、私は教えられたその地を訪ねることにしました。

「新宿から30分以内」というと、その範囲はかなり広くなりますが、実際は新宿から4駅目で降り、ちょっとした坂道を10分も歩かないところが現場でした。

30分どころか、順調にいけば新宿から20分と掛かりません。

駅前はそれなりに賑やかですが、学校などのある細い道を行き、坂道を上がって住宅地の細い路地を曲がったところに、その場所は見えてきました。

深緑色に塗られた万年塀に囲まれ、そのバス自身も深緑色に塗られ、鳩除けの網を巻かれた姿で、じっと佇んでいます。

キャブオーバーバスであることは分かった

塀の外からバスを眺めてみます。東武博物館の保存車と同じ富士重工製のT5型と呼ばれる正面窓のへこんだボディ。長さは窓8個分。後面窓は2枚窓で非常口なし。

トタン波板の屋根や雨樋に守られていますが、窓の上の屋根部分は剥がれかけているように見えます。

バスに非常口が義務付けられたのは1951年なので、このバスは、このスタイルが登場した1948(昭和23)年から1951(昭和26)年までに作られたものだと分かります。

撮影:渋谷区(2008.7.12)

シャーシメーカーは分からない

バスの正面は万年塀にぴったりくっついていましたが、フェンスの外から覗いてみると、エンジングリルがあることから、キャブオーバーバスであることが分かります。

ただし、シャーシのメーカーの手掛かりは得られません。

夏の昼下がりの幼稚園の周りで不審な行動をしているのにも限界があり、ここまでの調査で私はその場を後にしました。

撮影:渋谷区(2008.7.12)

都市伝説とはこういうことか

東京都23区の中心部、新宿駅からも渋谷駅からも直線距離で3㎞と離れていない場所に、終戦直後に製造されたキャブオーバーバスの廃車体がある。

そんな都市伝説のような話の実物を見てしまったのに、ちょご姉様に「極秘情報」と念押しされているため、口外できないもどかしさ。

私は約束をきっちりと守り、宮城県のサルベージ隊の皆さんにさえ、その情報を漏らさないまま、2年半の時が過ぎてゆきます。

撮影:渋谷区(2008.7.12)

告白

忘れていたわけではないのですが、現場を押さえてから時間が立ち、さらにWeb上で情報が出回り始めたため、私は情報源であるちょご姉様にお断りしたうえで、宮城県のサルベージ隊の海和隊長と、伏見広報部長に、この廃車体のことを話しました。

その後の伏見さんの行動の速さには、いつものことながら驚きました。

異変

その姿は変わり果てていた・・・

撮影:伏見正浩様(渋谷区 2011.2.21)

サルベージ隊の広報部長の伏見さんは、私の情報を聴くや否や、現場に急行します。

ところが・・・

なんと、あの終戦直後の古めかしいキャブオーバーバスが、まるでファンシー文具のような姿になっていたのです。

モノの有難味が分からないというか、怖いもの知らずというか、しばらくあいた口がふさがりませんでした。

車内は遊び場に

撮影:伏見正浩様(渋谷区 2011.2.21)

撮影:伏見正浩様(渋谷区 2011.2.21)

伏見さんは早速園長先生にコンタクトを取り、姿を変えたこのバスを探索します。

まず車内ですが、子供の遊ぶ場所としてきれいに整備されていました。言い方を変えれば「リフォーム」です。

全体的にパステルカラーに統一されていますが、原形を残している箇所もいくつかあります。まず運転席とその周辺。これは子供たちが喜ぶアイテムなので、残して正解です。天井のライトや広告枠も恐らく原形のままだと思います。座席配置と一部の座席袖の木製部分も原形のままでしょうか。

一方、姿を変えている部分は、最前部のエンジンがないこと、折り戸だったはずのドアが1枚ものの開き戸になっていること、最後部が荷物置き場の棚になっていること、などです。

原形をとどめる運転席

撮影:伏見正浩様(渋谷区 2011.2.21)

撮影:伏見正浩様(渋谷区 2011.2.21)

運転席もライトグリーンに張り替えられていますが、メーター類から、ハンドル、ペダル類まで、色は上塗りされているものの、その姿をとどめているようです。走行距離は1,219kmでしょうか。

園児の皆さんは、ここに座ってバスの運転手を夢見るのでしょう。そうであれば、このリフォームされたバスも、本望かもしれません。

残された面影

車内はきれいにペイントされていますが、細かい造作には手が付けられていません。天井にあるマークは、東京市の市章のようです。ということは、このバスは元東京市営バス(後の東京都営バス)であることを示しています。

室内灯には、菊花紋章が彫られています。

「危険物持ち込み禁止」の張り紙は、入口脇の袖板にわざわざ貼り直しています。「安全輸送に御協力願います」と書かれており、これをあえて残したセンスには頭が下がります。

民生デイゼル製だった

撮影:伏見正浩様(渋谷区 2011.2.21)

車体外板には、民生デイゼル製を示すプレートが残されていました。民生デイゼルは、後の日産ディーゼル工業、今のUDトラックスにつながります。

塗装の際にこれを外さずに残していただいたことは、ありがたい話です。

このプレートは、左側面の前のほうについていました。・・・ということは、以前に私が訪問した際も、外から見えた可能性があります。もっと慎重に調べていれば、と思います。

銘板解読

撮影:伏見正浩様(渋谷区 2011.2.21)

正面にあった銘板は、壁と同じ白に塗りつぶされていました。そういえば、塩竈交通のキャブオーバーバスも、この位置にボディメーカーの銘板がありました。

伏見さんは何とか解読を試みます。TM814 418 24 3 25の文字が判読できるとのこと。

この最初の記号はボディ型式のようで、2桁目のMが民生を示すようです。ちなみに「日本昭和の車保存会」の元塩釜交通のトヨタ車はTT814、東武博物館の日産車はTN714です。

最後のほうの数字は、製造日でしょうか。そうであれば、昭和24年3月25日に製造されたということになります。

交渉人

撮影:伏見正浩様(渋谷区 2011.2.21)

それから伏見さんは、このバスを譲り受ける交渉に入ります。

園長先生がおっしゃるには、バスを「リフォーム」したのは3~4年前とのこと。ただし、ビフォーの姿を2008年7月に私が目撃しているわけなので、それ以降のことでしょう。

リフォームの際に、邪魔なエンジンは捨ててしまったとのこと。もったいないことをしました。

また、このバスは東京都交通局から譲り受けたもので、この幼稚園では3代目。以前はボンネットバスもいたそうです。

推理

民生デイゼルのCOE

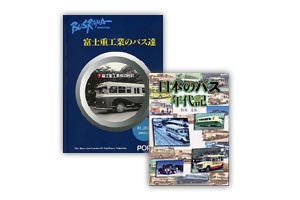

キャブオーバーバスのシャーシメーカーとしては、いすゞ、トヨタ、日産の3メーカーが知られています。しかし、今回のバスは民生デイゼルでした。富士重工製ということもあり、「富士重工業のバス達」をめくってみると、民生KB2LCというバスが出ていました。

次に「日本のバス年代記」をめくってみると、民生ではボンネットバスKB3のエンジンを2気筒に載せ替えたキャブオーバーバスKB2Lを製造していることが分かりました。

そこで、当サイトでは末尾の記号があいまいなので、KB2という型式で、この廃車体を掲載するに至りました。

民生デイゼルの特徴があった

そんなある日、当サイトを見た埼玉のS氏からメールが届きました。

「塀の脇から見えるボディ後端側面下部の特徴から確かに民生KB2LCであることを確認できました」ということなのです。S氏によると、ボディはいすゞのTX80改と紛らわしいのですが、「ボディ側面下部の2本の衝突保護用モールとボディ後端のサイドマーカーの位置」により、民生KB2LCであることが分かるというのです。

またS氏は、末尾の記号LCのLは短尺車(ホイルベース5,300mmのKB3Bに対し、ホイルベース4,350mmのKB2LC,KB3Lがあるため)を表し、Cはキャブオーバーの頭文字を表すと推理します。

撮影:埼玉のS氏(渋谷区 2012.4.15)

都営バスに沢山あった

なお、そのあとに発行されたり、または購入した書籍に中にも、民生KB2LCに触れているものがありました。

一つは「昭和のバス名車輛」であり、もう一つは「UDマークのバス達」です。特に後者によると、この型式は55両生産されたうちの26台が東京都交通局に納入されたとのことです。

作戦

道は狭い

撮影:伏見正浩様(渋谷区 2011.2.21)

伏見さんは、園長先生に譲渡の約束を取り付けました。サルベージには万年塀を取り壊す必要がありますが、それを元通りに直すことが条件です。

幼稚園の建物が老朽化しているので、これを建て替える時には連絡しますとのことでした。

そこで伏見さんは、運び出すための方法を考えます。この狭い道にセルフローダーを乗り入れることはまず不可能です。

規制もある

撮影:伏見正浩様(渋谷区 2011.2.21)

伏見さんの作戦としては、まずサルベージ隊としては初めての道路使用許可書を警察に届けることが必要だと考えます。

そして、澤田社長さんの会社で4輪の専用台車を作り、これにバスを載せます。この台車を自在にコントロールしながらリフトで引っ張り、商店街の所まで持ってきます。

空からも

私は伏見さんに対し、いっそのことヘリコプターで釣り上げてしまったらどうか、と提案しました。

このアイデアは、最後にどうにもならなかった場合には考えます、ということで丁寧に却下されましたが、私はその時にBGMで使うために、「エアーウルフ」のオリジナルサウンドトラックのCDも購入して、その時を静かに待ちました。

衝撃

建物が壊されていた

それから時は4年以上が過ぎました。

そんなある日、見知らぬ名前の方からメールをいただきました。ラウさんと名乗るその方は、仕事でこの場所を通りかかり、古いバスが目に留まったので後日訪ねたところ、なんと、その脇で建物が取り壊されていたというのです。

ラウ様が取り壊し中の工事業者に尋ねたところ、「このバスも取り壊す」との答えが返ってきたとのこと。

インターネットで検索し、当サイトに掲載してある写真を発見し、私に連絡していただいたのでした。

撮影:ラウ様(渋谷区 2015.6.25)

車内の座席は撤去されていた

撮影:ラウ様(渋谷区 2015.6.25)

撮影:ラウ様(渋谷区 2015.6.25)

外からバスの中を見てみます。きれいに整備されていた座席はすでに取り払われており、外板の構造がよく分かる状態になっています。

上側にRのある2段窓は1枚ガラスの固定窓に交換されていますが、それでもかつての面影を残します。

しかし、この状態から想像して、もうこのバスがこのまま残されるという可能性はほとんどないのではないかと想像できます。

キンダーバスの断末魔

方向幕に「KINDER BUS」と書かれたこのバスが、ゾウさんやクマさんが描かれた塀の中から顔を覗かせています。

「助け出してくれよ」と言っているようです。

1949(昭和24)年に生まれてから約65年。ここに置かれてからも恐らく半世紀は経っているでしょう。最後の7年間くらいは、綺麗に化粧直しされて子供と遊ぶことができました。それはそれで幸せだったのでしょうか。

撮影:ラウ様(渋谷区 2015.6.25)

間に合わなかった・・・

その4日後、ラウ様はまた現場を訪れました。

しかし、そこにはバスの姿はありませんでした。

重機が現場の瓦礫を片付けているだけでした。残念ながら、半世紀以上この場所にたたずんでいたキャブオーバーバスは、解体されてしまったということでしょう。

撮影:ラウ様(渋谷区 2015.6.29)

かすかな望みを

バスがあった場所の前側からの画像です。この時点では、バスの前側の万年塀のみが撤去されていました。

瓦礫類の中にバスの残骸はありません。もしかすると、バスはそのまま運び出されたのでは・・・という淡い期待も頭をよぎります。

ただし、伏見さんは言います。「自動車リサイクル法で、バスは建物と一緒に解体することはできません。でも、この道からバスをそのまま運び出すのは不可能。多分、裁断された状態で運び出されたんでしょう」

撮影:ラウ様(渋谷区 2015.6.29)

結末

東京へ

撮影:新宿区(2015.7.12)

私が現場に行ったからと言って何かが好転するわけではありませんが、何とか都合がついた週末、私は東京へ向かいました。

それは奇しくも、7年前にこのキャブオーバーバスを訪ねたのと同じ、7月12日でした。

何も残っていなかった

撮影:渋谷区(2015.7.12)

キャブオーバーバスも、幼稚園の園舎も、更地になっていました。

ゾウさんたちが描かれた緑色の万年塀もほとんど姿を残していませんでした。

工事業者さんも日曜日なので姿がなく、キャブオーバーバスの顛末を聞くことはできませんでした。

2015年東京都

撮影:新宿区(2015.7.12)

東京副都心は、東京都庁をはじめとした新しい超高層ビルが、かつての主役だった超高層ビルを隠すように林立しています。シンボリックな超高層ビルが個性を競い合っていたころに比べ、都市の美観というものは失われてしまったように思います。

こんな都会のすぐ近くの住宅街の片隅に、終戦直後に製造された古いバスが半世紀もの間、ほとんど誰にも気づかれずに取り残されていたことなど、簡単には想像できません。

最後にこのバスがカラフルなキンダーバスになってしまったことは、正直言って残念な出来事でした。倉庫として使われているときには、エンジンも含めてほとんど原形のままだったのですから。

でも、C11形蒸気機関車をカラフルに装飾してポンパ列車やトーマス列車にすると子供たちが喜ぶように、このバスも最後は子供たちを喜ばせることに役立ったのだと思います。可能であれば、最後のキンダーバスの姿であっても、サルベージを決行し、その姿を後世に残したかったと思います。

こんな大都会の片隅に、もしかすると、もう1台くらい、大昔のバスが残されているかもしれない。そんな都市伝説のような話は、あるんでしょうか。ないんでしょうか。それは、とりあえず今の時点ではわかりません。