| 1 |

|

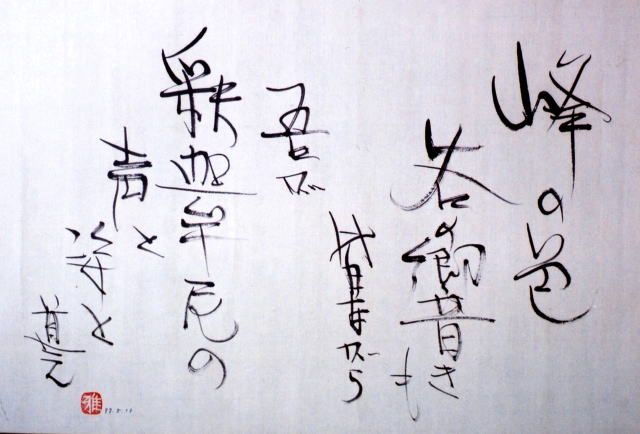

峰の色谷の響きも皆ながら吾が釈迦牟尼の声と姿と 道元

五六年前、毎日毎日一ヶ月も二ヶ月も続けて山の中へいって見たことがある。それでも一枚の写生もしなかった。木の葉をつんで座席をつくり、一週間も二週間も続けて山と雲と松風の音を聴きにいったことがあった。松籟といふと籟(ふえ)という字をかくが,実際微妙な笛のやうな音を発することがあるのだ。 村上崋岳

|

| 2 |

|

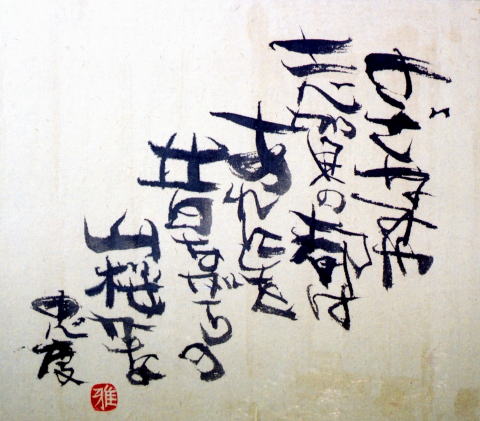

平忠度は清盛の弟。一の谷の合戦で武蔵の住人岡部六弥太が討ち取った武将の箙を見ると短冊があり「旅宿の題をすえ、行き暮れて木の下陰を宿とせば花や今宵の主ならまし 忠度と書かれたり」。謡曲「忠度」はこの和歌がテーマになっています。

|

| 3 |

|

さざなみや志賀の都はあれにしを昔ながらの山桜かな 平忠度

戦さに敗れ西へ落ちんとする平忠度は、五条の藤原俊成の宿所にうちより 「願くは勅撰に一首」と鎧の引合せより巻物を取り出し奉る。「前途ほど遠し」と高らかに詠じ去る薩摩守を三位は涙をおさえて見送る。世静まり千載集編まれる。その中に、忠度の歌一首入れらる。勅勘の人ゆえ読み人知らずとて。 |

| 4 |

|

はや十三に成りぬ。既に年老いたり、死なん事近づきぬらん。老少不定の習ひに今まで生きたるこそ不思議なれ。(中略)狗狼、野干にも食はれんと思い三昧原へ行きて臥したるに、夜ふけて犬共多く来たりて我をばよくよく嗅ぎて見て食ひもせず帰りぬ。いかにみを捨てんと思ふとも定業ならずは死すまじき事と知りて、其の後は思ひ止まりぬ。(明恵上人伝より)

|

| 5 |

|

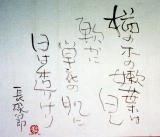

明治の農村の暗部を描いた小説「土」で知られる長塚節は正岡子規や伊藤左千夫に師事して短歌も詠んでいます。日を透してみた楢の若葉を、ひとえの肌と感じとれるのも農民として自然と共に生きてきたからでしょう。

|

6

|

|

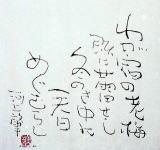

「貧乏物語」で有名な経済学者河上肇は、晩年は、陸游、良寛、橘曙覧に親しみ、漢詩、和歌、現代詩も多く残しています。

|

| 7 |

|

40年程前のことですが、法然上人の大遠忌の折、法然院で庭掃除のアルバイトをさしていただきました。以来、しばしば訪れています。河上肇の墓の隣には万葉仮名の歌碑が建てられています。「たどりつきふり返りみれば山川をこえてはこえて来つるものかな」。

|

| 8 |

|

江戸期になって、職業や身分をこえた本当の友情が生まれたようです。中江藤樹、伊藤仁斎、荻生徂徠らの私人を介して漢学が着実に根付き、やがて吉田松蔭へ至ったと思われます。河上肇は私淑のあまり、梅蔭と号したこともあるよし。

|

| 9 |

|

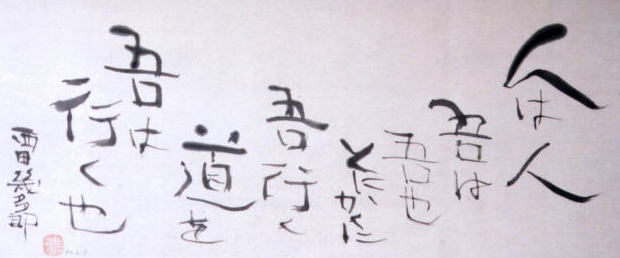

哲学の道の銀閣寺近くに西田直筆のこの歌の石碑があります。拙著「道草」で「西田幾太郎―人間の生涯ということ」を引用させていただいた上田閑照さんからは「現在日々の世界や世の中に対して言えば別天地に、私の本来にとっては家郷にあるような気持ちで」読んだと言うお便りを賜りました。

|

| 10 |

|

おほぞらは こひしきひとのかたみかは 物思ふごとに ながめちるらむ

古今集所収の歌。酒井人真(さかいのひとざね)は平安前期の人。佐大史、土佐守を歴任し延喜17年(917年)に没しています。 |