| 1 |

|

顔回と終日話していても彼はわしの言葉にさからわない。ばかみたいにみえる(違わざること愚かなるが如し)。しかしわしの前を引き下がって後のその私生活を観察すると人をはっとさせるものがある。彼はばかではない。 吉川幸次郎訳「論語為政第二」より

|

| 2 |

|

「わが道は一以ってこれを貫く」。ただ一つの事で貫かれた孔子の方法とは、忠(自己の良心に忠実なこと)と恕(他人の身の上を思いやること)であると吉川幸次郎は解説しています。

|

| 3 |

|

「詩三百一言もってこれをおおえばいわくおもいよこしまなし」。詩経は五経の一つで孔子が編集したものですが、その三百編を一句で代表させるとすれば「思い邪ま無し」であろうという論語の有名な章句。司馬遼太郎文学館(出生地姫路にある)には自筆の「思無邪」三字の額が掲げられています。

|

| 4 |

|

釣りして網(こう)せず。

弋(よく)して宿(しゅく)を射(い)ず。

吉川幸次郎は論語のこの条を、小さな生活に現れた孔子の心づかいとして、およそ次の様に解説しています。

釣とは一本の釣りざおで一匹ずつ魚をつる方法。綱とはつなにたくさんの針をくっつけて大量に魚をとる方法。また、矢で鳥を射たけれども、射たのは飛んでいる鳥だけであり、枝にとまり眠っている鳥を射ることはなかった。

なお、徂徠は、これは孔子が家の祭祀のために鳥や魚を必要としたときにした行為であるとする。

|

| 5 |

|

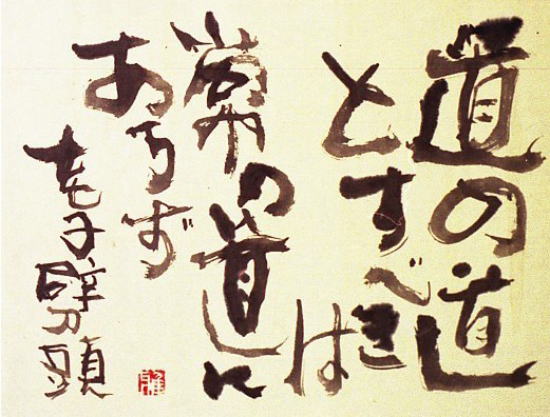

道の道とす可きは常の道に非ず。 名の名とす可きは常の名に非ず。名無し、天地の初めには、名有り、万物の母には。(福永光司 訓読)

これが道だと口で言ったからって それは本当の道じゃないんだ。 これがタオだと名づけたって それは本物じゃないんだ。 なぜってそれを道だと言ったり 名づけたりするずっと以前から 名の無い道の領域が はるかに広がっていたんだ。 加島祥造さんは老子の冒頭をこんな自由に訳しておられます。 |

| 6 |

|

帝王は人類の支配者として大地のあり方に法ってゆき、大地はさらに天の在り方に法ってゆき、天はさらに道の在り方に法ってゆき、そして道の根本的な在り方は自然に法って自在自若である。

福永光司訳・老子・第二十五章より。

|

| 7 |

|

「史記」項羽本紀の大詰。漢軍に追いつめられた項籍は、烏江の亭長に、この舟で江を渡れと勧めらるるも笑って謝絶する。

籍、江東の子弟八千人と江を渡りて西せしに、今、一人の還るものなし。たとえ江東の父兄、憐みて我を王たらしむとも、我、何の面目ありてかこれにまみえん。たとえ彼言わずとも、籍、独り心に愧じざらんや。

田中謙二・一海知義 訓読 |

| 8 |

|

生は汝の有に非ず天地の委和なり 「荘子」知北遊篇

エピクロスは原子と空虚のほかに何ものも認めなかった。霊魂さえも物体的なものと考えた。そういう意味で彼は徹底した唯物論者であった。しかし彼はそう考えることによって、心の平安が得られるのだと説いた。有るものが有りつづける世界、無いものが不意にあらわれたり、有るものが不意になくなったりすることのない世界の中で、人間が生死を思いわずらうのは愚かなことだと説いたのである。原子は絶えず動きまわるが、しかし永遠に生まれも消えもしない。それは一種の永遠の静寂の世界である。そういう点では、エピクロスの思想は東洋の思想、特に老子や荘子の思想と似ている。 湯川秀樹「本の中の世界」 |

| 9 |

|

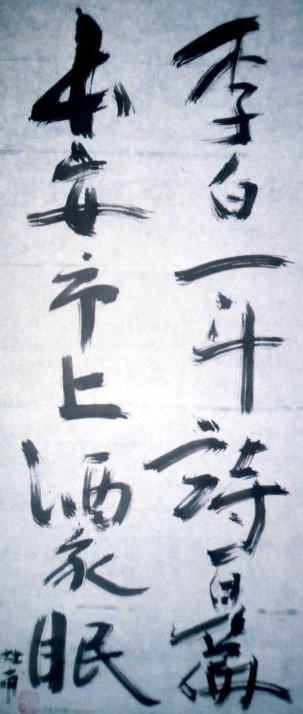

李白が一斗の酒食らえば、詩は自ずと湧き出てくるのさ。そして先生、長安の酒家で高いびき。わが西鶴も一日に数万の句を吐き出したそうです。

|

| 10 |

|

花は半開の五分咲きをみ、酒は微酔のほろ酔い加減に呑む。この中に何ともいえぬ良い趣がある。

今井宇三郎訳「菜根譚」

|

| 11 |

|

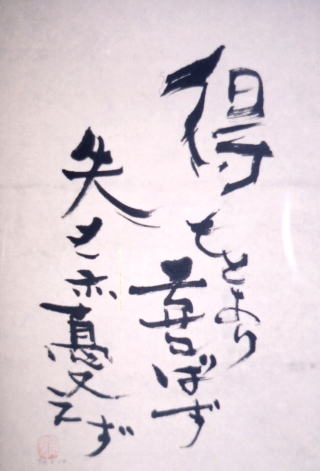

得をしたからといってことさら喜ぶ事もいらぬし、損をしたとてくよくよ嘆いても始らぬ。禍福は錯綜するもの,ゆったりかまえていればよい。「菜根譚」の知恵です。 |

| 12 |

|

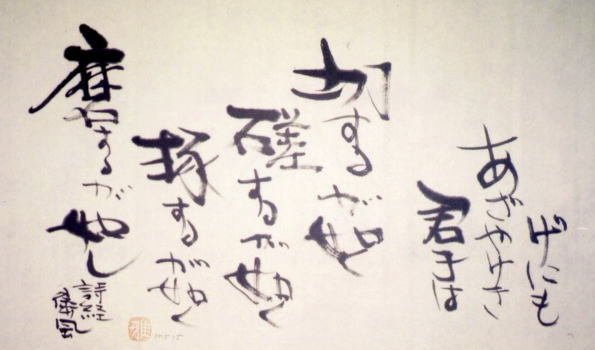

鷹の立つやねむるがごとし 菜根譚

腹にはしっかりした胆の大きい強い自信を持っていながら、そのつやを消してすまして白雲悠々たる様子を見せている。動かないのは、思ふ所あって動かないのだ。動く時が来ると、どっと動く人なのだ。

真山青果「漱石の印象」 |

| 13 |

|

淇の川のくまに目をやれば緑の竹がみずみずしい。そのように教養に富んだうちの殿様は、骨や象牙を切り刻むように、また玉や石を磨き上げるように厳かに寛大で立派で堂々としていらっしゃる。BC800年ころの衛の君主武公を褒め称えた歌(吉川幸次郎「詩経国風」より)

|

| 14 |

|

千峰万嶽ただ夕照 どの山も夕映えていっぱいに輝いているその時刻にわたしは托鉢を止めて帰路を辿るのだ。東郷豊治訳の良寛詩の一節です。

|

| 15 |

|

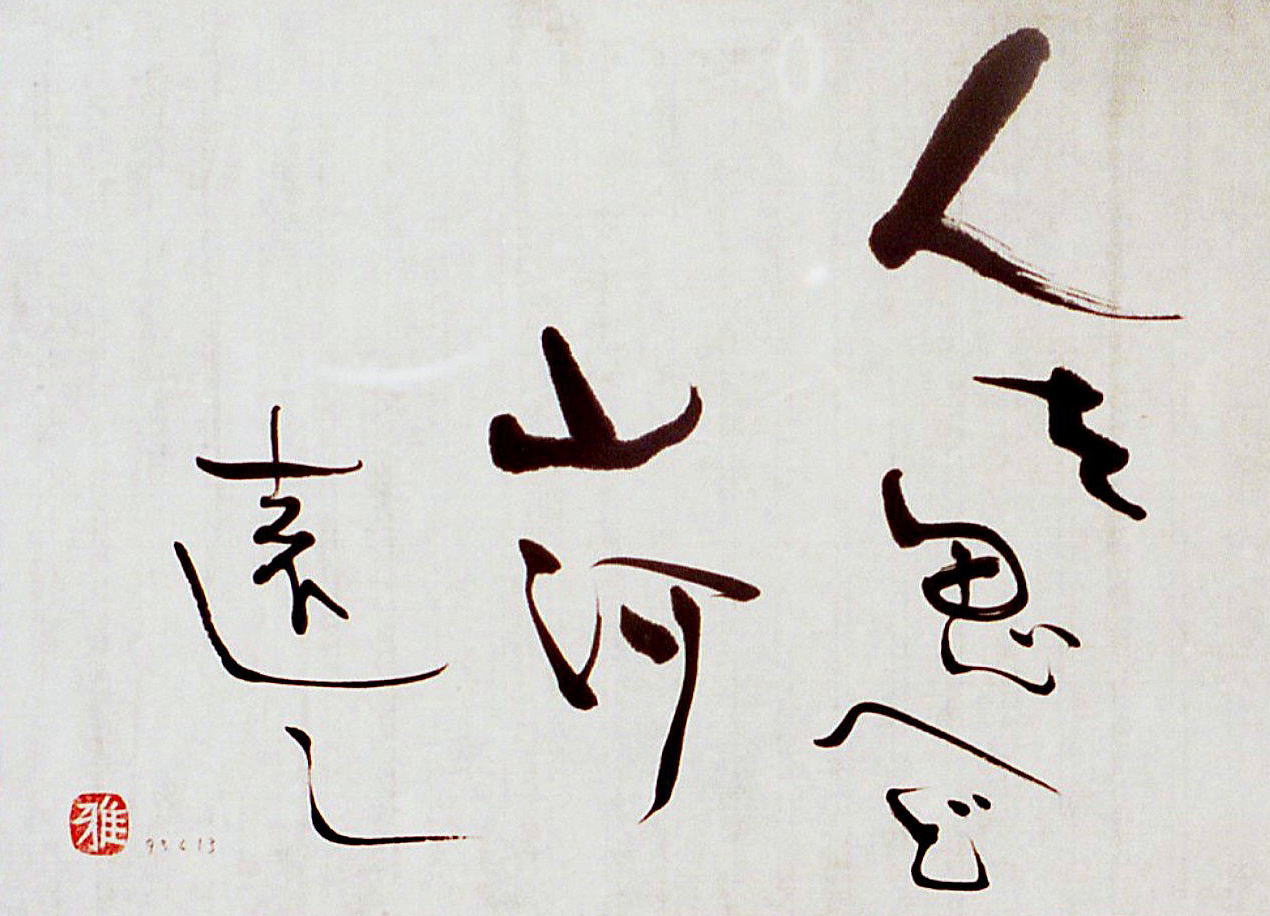

人を思へど山河遠し 翰(ふで)を含みて思い万端

大蔵経を求めんと故郷を離れ江戸に在る維馨尼に対し、良寛は心のこもった詩を贈っています。 |

| 16 |

|

生涯身を立つるに懶(ものう)く 騰々として天真に任す

良寛詩のこの一節を上田閑照さんは「西田幾多郎ー人間の生涯ということ」で次の様に解説しておられます。

世の中に出て何かきちんとしたことをするのはどうも気が向かない、「騰々」というのは「のほほんとして」ということらしいのですが、この句もただ一生ぶらぶら暮らしてしまったというのではなく、生き方として,この世で生きることの全体を手離してのんびりするということです。禅ではこれを「大閑(おおひま)があく」と言います。 |

| 17 |

|

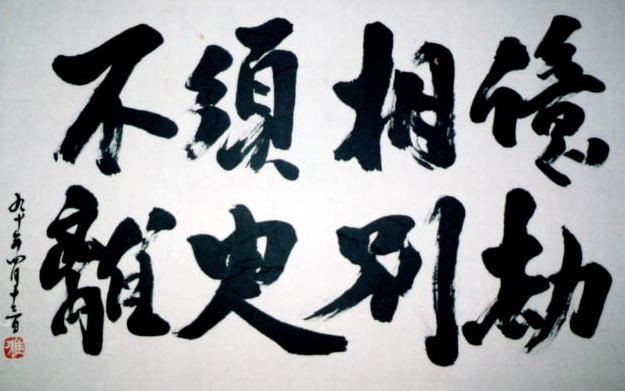

司馬遼太郎の「街道を行く― 大徳寺散歩」でこの言葉を知りました。大灯国師の偈のよし。「生と死というはるか遠い所に相別れても、心は片時も離れない」そう自ら解し、母の通夜の枕もとにこの字を供えました。

|