| 1 |

|

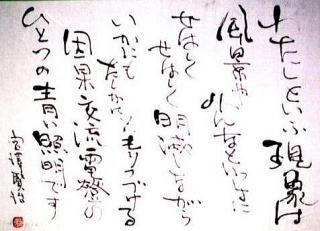

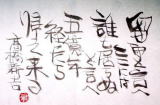

わたくしといふ現象は仮定された有機交流電燈のひとつの青い照明です。(あらゆる透明な幽霊の複合体)風景やみんなといっしょにせはしくせはしく明滅しながらいかにもたしかにともりつづける因果交流電燈のひとつの青い照明です(ひかりはたもち その電燈は失はれ) 宮沢賢治「春と修羅」

|

| 2 |

|

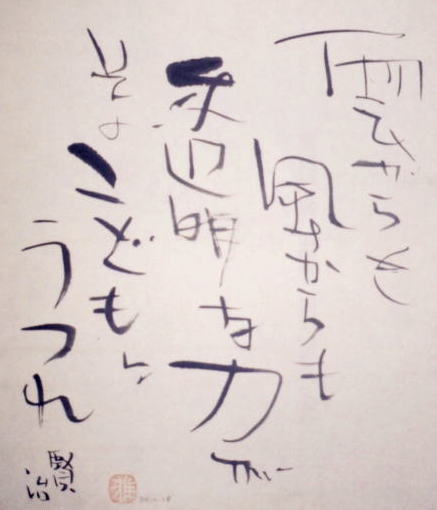

これからの本統の勉強はねえ(中略)きみのやうにさ 吹雪やわずかの仕事のひまで 泣きながら からだに刻んで行く勉強が まもなくぐんぐん強い芽を噴いて どこまでのびるかわからない それがこれからのあたらしい学問のはじまりなんだ ではさようなら。賢治の詩「稲作挿話」の最後のフレーズの後に「雲からも・・」と続きます。

|

| 3 |

|

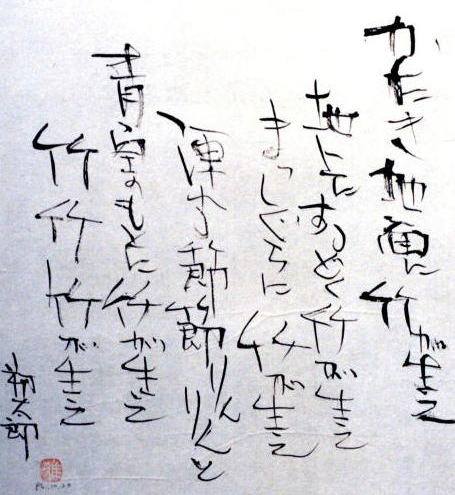

竹は中国の南方より伝来したそうですが、雪に頭を抑えられ、それをはねのけまっすぐに立ち直るこの試練を経て日本独自のしなやかな竹が育っていったそうです。水上勉の「虚竹の笛」で教わりました。 |

| 4 |

|

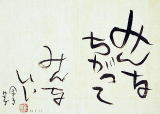

すずと 小鳥と それからわたし みんなちがって みんないい 金子みすず

こんな身近かな言葉で、こんなに重い真実を語ることもできるのです。 |

| 5 |

|

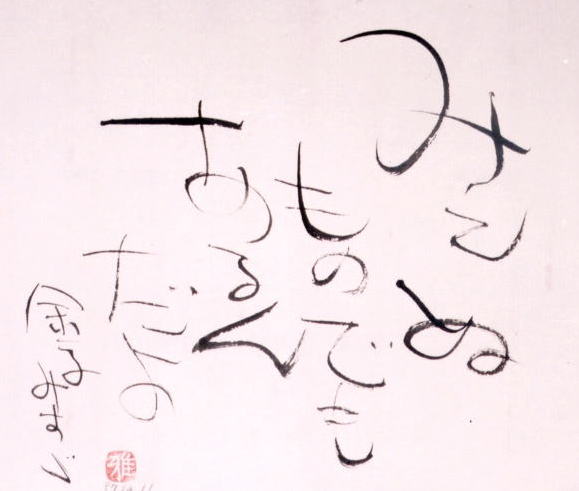

青いお空のそこふかく 海の小石のそのように 夜がくるまでしずんでる 昼のお星はめにみえぬ 見えぬけれどもあるんだよ 見えぬものでもあるんだよ 金子みすず |

| 6 |

|

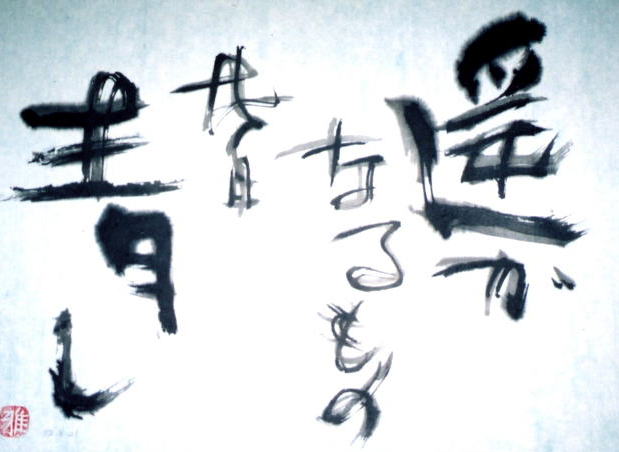

かへる日もなきいにしへを こはつゆ艸の花のいろ はるかなるものみな青し 海の青はた空の青 三好達治「花筐」

赤、青、黄の三原色揃った花はないとか。バラも牡丹も梅も、古今東西多くの人に愛された花には青色がありません。遥かなる色なのでしょうか。

|

| 7 |

|

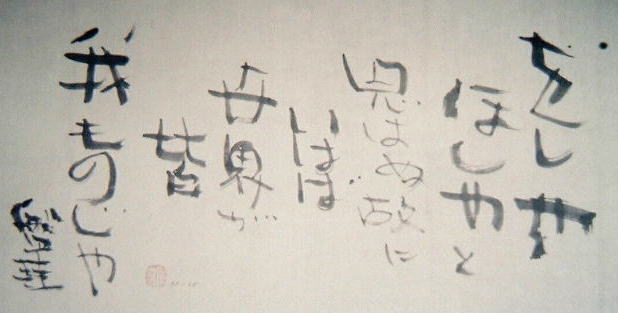

をしやほしやと思はぬ故に いはば世界が皆我ものじゃ。

盤珪(江戸前期の禅者)の歌さらに二首。我にある活ける祖師をばすておきて外に求むる紙の達磨を よきもあしきも一つにまるめ紙につつんで捨てておけ |

| 8 |

|

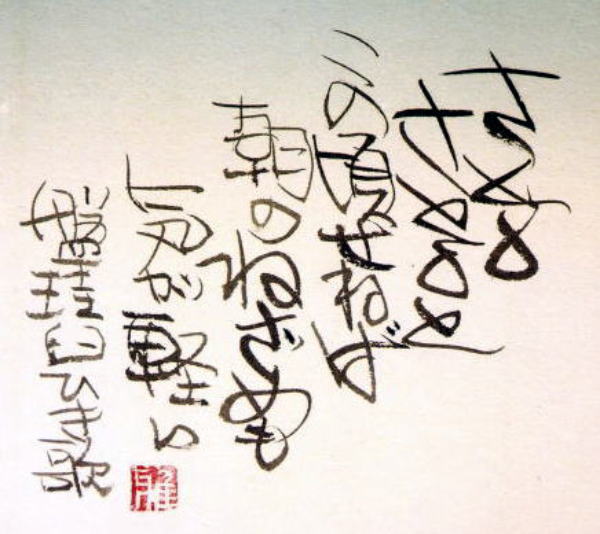

さとるさとるとこの頃せねば 朝のめざめも気が軽い。盤珪

惰性に流される日常をせき止めんと、たまに坐禅を組んでも何ひとつ得るものなくおわってしまうのですが、凡人には悟らんとする行為それ自体が無用のことなのかもしれません。

|

| 9 |

|

高橋新吉は1901年生れのダダイズムを代表する詩人。中原中也は少年時、「ダダイスト新吉の詩」に大きな影響を受け、大岡昇平らに「ダダさん」とあだ名されています。

空とか真如とかいうものをこれほど的確にしかも時空を越えた大情景でもって言いあらわした近代詩は少ないのではないか」。司馬遼太郎は「街道をゆく」でこの詩を絶賛しています。

|

| 10 |

|

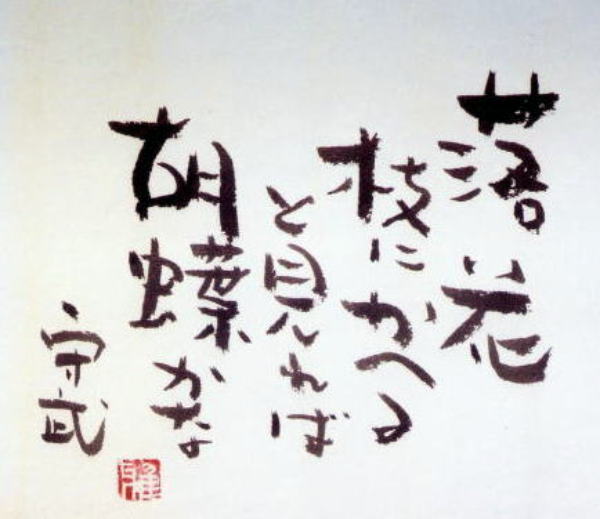

荒木田守武は芭蕉に先んずることほぼ150年、室町後期の連歌師。山崎宗鑑とともに俳諧草創に大きな役割を果たした一人です。 |

| 11 |

|

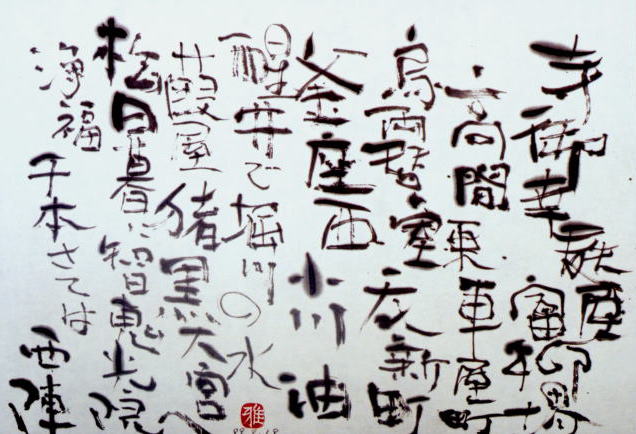

京都の南北の通りを読みこんだ童歌です。

寺町 御幸町 麩屋町 富小路 柳馬場 堺町 高倉 間之町 東洞院 車屋町 烏丸 両替町 室町 衣棚 新町 釜座 西洞院 小川 油小路 醒井 堀川 葭屋町 猪熊 黒門 大宮 松屋町 日暮 智恵光院 浄福寺 千本さては西陣 |