|

|

�@�H�[���F�ߑO�X���S�T���@�@��ƊJ�n�F�ߑO�P�O���O�T���|��ƏI���F�ߌ�S���R�O��

�@�H�[�̋C���F�Q�P�x

�@�������܂��܂��J�ł��B����͉J���~��\��ł������K���ɍ~�炸�A�G��邱�Ɗo��Ŏ��]�Ԃŕa�@�܂ōs���܂������A�G��邱�Ƃ͂���܂���ł����B�d���A�V�X�g���]�Ԃ͖{���Ɋy�`���ł��B

�@�X���`�X�����̐f�@�ł������A�Ȃ�ƂX���P�T���ɂ͉�v���ς܂����ԁA�����ŋA�蓹������Ɗ�蓹���ċA���Ă��܂����B�S���łT���������������Ǝv���܂��B�������A�A��čŏ��̃I�V�b�R�����A�ɂȂ��Ă��܂����E�E�E�B�S�����ɂȂ�܂��ˁE�E�E�B�T�h�����N�����h������o�����N����悤�ł��B����ł����̃I�V�b�R����͌��ɖ߂�̂Ńz�b�Ƃ��Ă��܂��B�@���̂悤�Ȋ����Ō��A���o�銴���ł��B���̑O�̓��ɂ��T�����㑖�����̂��e�����ċ���̂��ȁE�E�E�H

�@���ꂩ�玩�]�Ԃɏ��ۂ͂T��������̖ڈ��ɂ��悤���Ǝv���ċ��܂��B

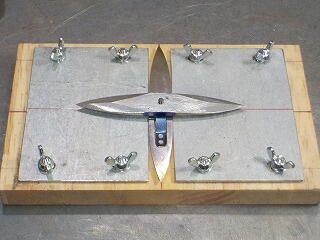

�@���āA�����́w�܂��ݏ\���藠���x�̎d�グ��Ƃł��B����܂ł̋L�^�ł͂P���łS���Ԉʊ|�����Ă��܂��B��������܂������班�������ł��邾�낤�ƍl���A�Q���d�グ�����ōH�[�֍s���܂����B�����ɍ�ƂɎ��|����܂����B�Q�����̃u���[�h�̘c���͍ς܂��Ă���܂�����A�܂��͖ʂ𐮂��A�r�����A��o���܂����B��o�������Ƃ̓R�o�𐮂��܂����B�����܂łłP�Q��������Ă��܂����B

�@��������͑O�삵������̏o�Ԃł��B�܂��̓X�g�b�p�[�̔o�l��[�߂镔�����u���[�h�ɒ��荞��ł����܂����B���̍�Ƃ����\���Ԃ��|����܂��B�P���Ԕ����炢���|����܂����B�o�l���[�܂�悤�ɏo�����Ƃ���Ŕo�l��e�~�߂��܂����A�����͂����Ńg���u�����E�E�E�B�ӂP�D�R�����̃h�����̐n���r���Ő܂�Ă��܂��܂����B������قƂ�Ǔ����o�����ɁE�E�E�B�������菜�����J������̂ɂ��Ȃ��Ԏ��܂����E�E�E�B

�@ �@

�@�@�@�@�@�@������g������t���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��i��1906�@�w�܂��ݏ\���藠���x

�@����ł�����̎ʐ^�̂悤�Ɏg���A�o�l�̌Œ�ʒu����t�����܂��B�����ɒu�����u���[�h���Y���鎞������܂����B����̓u���[�h���Œ肷�邱�Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ł��B�����g���Ηǂ����ȁE�E�E�H

�@�o�l��[�߂镔���̒��荞�݂ƁA���̌�̔o�l�̕e�~�߂Ɏ��Ԃ��|�������̂ŁA��������͂P�������d�グ�邱�Ƃɂ��č�Ƃ��܂����B����ς�w�܂��ݏ\���藠���x�͎d�グ��̂ɂS���Ԃ͊|���銴���ł��B����̓g���u�����������̂ƁA�Q�����̖ʁE�R�o�̐��`�܂ŏI���܂�������T���Ԕ��ʊ|�����������ł��B����͔o�l��[�߂镔���̒��荞�ݍ�Ƃ���X�^�[�g�Ȃ̂łR���Ԃ�����Ȃ����Ǝv���ċ��܂��E�E�E�B

�@�O����������͂܂����ǂ��镔���͗L����̂́A���ɗ����Ă���܂����B�C���[�W���č���������v���悤�ɋ@�\���Ă���邱�Ƃ͖{���Ɋ��������A�y�����Ȃ�܂��B

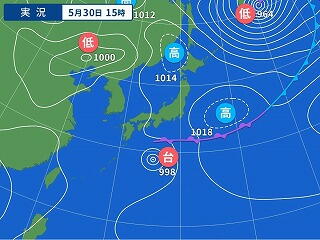

�@�����䕗�P�����������ĂR�P�����Ɋ֓��n���ɍŐڋ߂���悤�ł��B����ɔ����~�J�O�����h�����ꍡ�T�͉J�������悤�ł��B���ӂ͂��Ȃ苭�������~��ɂȂ�ƌ������Ƃł��B�ł��A�����͓V�C�ɂȂ�\��Ȃ̂ŗǂ������ł��B�����͍����r���܂Ŏd�グ�����̂��Ō�܂Ŏd�グ�A�c��̂Q�������ʂ𐮂��A�r�������邭�炢�܂Ői�߂�ꂽ��ƍl���ċ��܂��B |

|

|

|

|

|

�@�H�[���F�ߑO�X���S�T���@�@��ƊJ�n�F�ߑO�P�O���O�T���|��ƏI���F�ߌ�R���T�O��

�@�H�[�̋C���F�Q�S�x

�@�����͑傫�ȏa�ł͂���܂���ł������A�����ꂿ�Ⴄ��������܂����B

�@�P�ڂ́w��{���x�@���x�̌����_�łł��B�Ȃ�ƐM�����Ȃ̂ɐi�݂܂���B���Ăƌ��Č���ƂȂ�ƍ�������E�܂���g���b�N���E�ܐ��O�ŐM�����ς�蓹�H���ǂ��ł��܂����B�E�ܐM���M���M���Ŕ�э���ł��ċȂ���Ȃ������킯�ł��ˁA�n���ȉ^�]��ł��B�x�@���̂��܂�肳��ɒ��ӂ����Ηǂ����̂��E�E�E�B�p�����������Ȋ�����Ď���̎Ԃ̃h���C�o�[�Ɩڂ����킹�Ȃ��悤�ɂ��ĉE�܂��Ă����܂����E�E�E�B (�M_�L��)

�@�Q�ڂ͐��͎��̕ό`�U���H�̌����_�A����Ŗ����Ă������͉E�ܐM�����Z���̂ł����A��{�x�@�̖h�Ƃ��ʈ��S�̌Ăт����p�k�d�c�f�����̌������C�U�̍�ƂŎԐ����P�{�ׂ��Ă̍�ƁA�����ł͐M�����S�炢�҂��܂����B��Ƃ��鎞�ԑт��l���ĖႢ�������̂ł��E�E�E�B (-_-#)

�@�Ƃǂ߁A�R�ڂ͍H�[�߂��őΌ��̃��S���Ԃ����Ƃ̃u���b�N���ɓ˂�����ł��܂����B�����͕ʂɏa�Ƃ��͂���܂���ł������Ȃ�ł���ȏ��Ŏ��̂�́H�H�H �Ƃ��������A������ł����Ă����̂ł��傤���H ('_'?)

�@�H�[�ɒ����ƌZ�M���҂��Ă��܂����B���̏�����Ƃ���`���ɗ��Ă���܂����B�{���ɏ�����܂��B�����͓d��������@�Ŗ@�ʉ��𒆐S�ɏ������ĖႢ�܂����B�������ŌF���́w�܂��ݏ\���藠���x�̎d�グ��Ƃɐ�O�ł��܂����B

�@���x�w�R�b�q�x�����܂����A�����Ŋ��p�����ӂ��ď������A�u�R�b�q�I�I�@�G�T��邼�I�I�v �ƁA�����|������g�R�g�R�Ƌ߂Â��Ă��܂����B�Ȃ�Ƃ������z�ł��B�Z�M�����̗l�q���ʐ^�ɎB���Ă��܂����B

�@��Ƃ͔o�l��[�߂�ׂ̒��荞�݂������Ƃ���X�^�[�g�A�P���Ԃ����炸�ɔo�l�̕e�~�߂܂ŏo���܂����B�����ăX�g�b�p�[�����̒��荞�ݍ�Ƃł��B������g���ėǂ������ɒ��荞�ݏo�����Ǝv���Ă��܂������A�J�^�t�����o�Ă��܂��܂����B��U�d�グ�����̂́A�ǂ����C�ɓ���Ȃ��̂ŕe�����A���荞�݉߂���������n�ڋ@�œ����肵�āA���荞�ݒ����܂����B�ǂ������ɐ���܂������A��J�^�t�����c���Ă��܂��܂����B

�@��Ƃ̓r���Ń��C�t�̏��w�Z�̎��̒S�C�̐搶�ŁA���݂͋�����������A���̂��ƂȂǕ��Ȃ����Ă���w�x�搶�x����d�b������܂����B���[�A�U��������w�n�x�œ��̕�����邩�痈�Ȃ����Ƃ������U���ł����B���������߂��Ƃ���ł���s����̂ł����A����͂��U�������������Ƃɂ���������ĕs�Q���̎|��`���܂����B

�@�w�x�搶�x�͌F���̎����Ă���e���������Ďp�`�A�n��̗l�q�������I�m�Ɍ������Ăċ��܂����B�F���ɂ͑S��������Ȃ����Ƃł����A�{���ɐ����Ǝv���܂����B������A���̕���͏�������������܂��B

�@�Z�M�̓l�M���̏��������Ă���āA�P���߂��ɋA��܂����B�F���͂������疾���̍�ƂɌ����ĂQ�g���̃u���[�h�̐��`��ƂɎ��|����܂����B�n�t����Ƃ�����ƒx���Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�n���r��肵���Ƃ���ŏI���ɂ��܂����B

�@ �@

��i��1907�@�w�܂��ݏ\���藠���x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�̍r���܂ŏI�����u���[�h�@�E

�@�����̓u���[�h�̐n�t����Ƃ���X�^�[�g�ł��B�Q�Ă�ƃX�g�b�p�[�����ɃJ�^�t��������Ă��܂��܂�����A��C�ɂQ�����̂ł͂Ȃ��A�m����1��������C�����ō�Ƃ��悤�Ǝv���ċ��܂��B�����͂܂��V�C�͗ǂ������ł����A�R�P���͑䕗�P�����ڋ߂��Ă��܂�����q���b�Ƃ���ƍH�[���x�݂ɂ���\��������܂��B�o����Ζ����Q���d�グ�������̂ł��B |

|

|

|

|

|

�@�H�[���F�ߑO�X���S�T���@�@��ƊJ�n�F�ߑO�P�O���O�T���|��ƏI���F�ߌ�R���T�T��

�@�H�[�̋C���F�Q�R�x

�@�����́w�܂��ݏ\���藠���x���o����Q���d�グ�����ōH�[�֍s���܂����B���͎������_�̌x�@�́w�Ăт����p�k�d�c�f�����x�͓P������Ă��܂����B

�@��Ƃł�������n�̍r���܂ŏI���Ă���܂����炷���ɐn�t����Ƃ��s���܂����B�S���Ƃ��n�t����Ƃ��I������Ƃ���ŁA�Q�Ă��Ɉ�g�����邱�Ƃɂ��܂����B�܂��͔o�l�����[����a�̒��荞�ݍ�Ƃł��B���[�^�[�̐ؒf�u���g���Ē��荞��ł����܂��B�������A�l���͂ǂ����Ă��_�C�������h�r�b�g���g�����ƂɂȂ�܂��B

�@ �@

�@�@�ؒf�u�ōa�荞��ł����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�����_�C�������h�r�b�g���g���Đ�����

�@�a�̒��荞�ݍ�Ƃ͔o�l�̕e�~�߂܂łłS�O���قǂł����B��������͎�����g���ăX�g�b�p�[�����̒��荞�ݍ�Ƃł��B�J�^�t���������荞��ł����̂͐_�o���g���܂��B

�@ �@

�@�@������g���ăX�g�b�p�[�����荞�ށ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��i��1908�E1909�@�w�܂��ݏ\���藠���x

�@���������荞��ł����A����ɃZ�b�g���ăJ�`�b�Ɖ����鏊�Œ��荞�݂��~�߂܂����A���ꂪ�{���ɔ����ł��B�ł��A����ɂ���Ă��Ȃ�X���[�Y�ɏo����悤�ɂȂ�܂����B�P�ڂ��d�グ�I�����̂͂P�Q�������ł����B���i�������Ă���Q�`�Q�D�T���ԂŎd�グ���銴���ł��B

�@�Q�ڂ̐���Ɏ��|���肱��������ɍ�Ƃł��܂������A�Ō�̍Ō�ŃJ�^�t�����łĂ��܂��܂����B�����ō�����l�ɗn�ڋ@�œ���������Ē��荞�ݒ����܂����B����͗ǂ������ɏC���o���܂����B

�@�K�X�o�[�i�[�Ő�[�������ē��ꂵ�č����߂��I�����̂͂R���ł����B����łS�����I���邱�Ƃ��o���܂����B���悢��w�ɑ��x����Ɉ˗�����Ďc���Ă�����̂́w���͍��x �T�{�ƂȂ�܂����B�������H�����Ƃ��P���ł����ł��B�撣��Ȃ���E�E�E�B

�@��Ƃ��I������Ƃ���Ő^�|��⡂��@��ɍs���܂����B�ʔ������炢�ɏo�Ă��܂����B�ǂ������̂��̂��P�U�{���l���āA�W�{�͎���Ɏc��̂W�{�̓P�[�L������ɓ͂��邱�Ƃɂ��܂����B�A��|���ɓ͂��ɍs��������̐������ł���܂����B�Џ@�|�ƈႢ���͂قƂ�ǖ����̂ŏd�����f���K�v�Ȃ����ƁA�Q�O���ʂɂ�Ηǂ�����b���ė��܂����B

�@�|�т���߂�r���ŃL�W�ɏo�����܂����B���\�߂Â��Ă������Ȃ��L�W�ł����B�w��ʂ̑��̒b�艮�x���w�R�b�q�x�ɃG�T��肷�鎞�A�V�тɗ���L�W������ƌ����Ă��܂������A���������m��Ȃ��ł��B�w�P�����x�Ɩ��t���悤���Ǝv���ċ��܂��B

�@ �@

�w�P�����x�Ɩ��t�������̃L�W�N�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̎��l�@�^�|��� �P�U�{�@�@�E

�@�A�鏀�������Ē��ւ������Ă�����w��ʂ̑��̒b�艮�x���q���b�R���Ɗ���o���܂����B�Q�O�O�u�̗n�ڋ@���肽���ƌ������Ƃł����B�Ȃ�ƁA�O�ɏo���Ă������V�������[���ō�����A���r�������܂ꂽ�ƌ������Ƃł��B�����𓐂�Ŕ������y������ƕ����܂����A�����Ƃ���ł��傤�ˁE�E�E�B�h�ƃJ�����̐ݒu���l���������ǂ���������Ȃ��ł��B

�@�y�j���ɔE�҂́w�K�u��x���v�Ȃ�⡌@��ɗ��邱�ƂɂȂ��Ă��āA�F�����H�[�ɍs���̂ŁA���̎��ɗn�ڂ��邱�Ƃɂ��܂����B���x�A�F�������Ȃ�ȑO�Ɂw��ʂ̑��̒b�艮�x���������V�������[�����L��̂ŁA������g���ĐV������鎖�ɐ���܂����B

�@�ŋ߁A�H�[�̉��ł͔͑삪���܂ꂽ��A�R���N���[�g�u���b�N�����܂ꂽ��A�앨�����܂ꂽ��ƌ��Ȃ��Ƃ��N���Ă���̂Ŗ{���ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��B

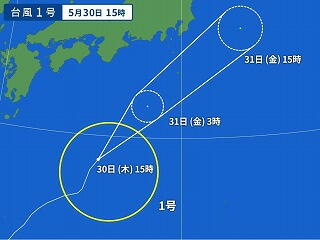

�@���āA�����͑䕗�P�����ڋ߂��Ă��܂��B�J���Ђǂ���Ԃ�������H�[�͂��x�݂ɂ��悤�Ǝv���ċ��܂��B�ǂ�ȏ�Ԃł��傤���E�E�E�B

�@ �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�䕗�P���̗\�z�i�H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���R���̓V�C�}�@�@�i����Yahoo!�V�C���q�j

�@�䕗�̖k���ɂ���O�����ǂ��e�����邩�����ł��ˁE�E�E�B�������H�[�֍s�����Ƃ����炢�悢��w�ɑ��x����̈˗��i�Ō�́w���͍��x�̐���Ɏ��|����܂��B�܂��͕����P�O�̐���ł��B |

|

|

|

|

|

�@�H�[���F�ߑO�X���R�O���@�@��ƊJ�n�F�ߑO�X���R�T���|��ƏI���F�ߌ�Q���R�O��

�@�H�[�̋C���F�Q�P�x

�@����͑䕗1���͒��܂łɔM�ђ�C���ɂȂ��Ă��Đ����~����������̂ł͂���܂���ł����B�ł��A�����Ŏg���Ă���X�}�z�X�^���h�����Ă��܂��A���������т�Ă��Ă���̂ŐV�������̂��w�����Ă͂���̂ł����A�����܂��܂��g����ƍl���A��������Ƃɂ��܂����B�܂��A�ߌ�͉J�͂�����Ƃ����\��Ȃ̂ŁA��s�ɍs���Ԍ��̂��������낵�Ă��邱�Ƃɂ��āA�H�[�͂��x�݂ɂ����Ⴂ�܂����B

�@�X�}�z�X�^���h�̏C���ɂ͂Q�t�����̐ڒ��܂��g�p���܂��B�p�e��ɐ���t���邱�Ƃ��o���A�P�O�����炢�ōd�����ĂP���Ԃ��炢�Ŏ��p�d�x�ɂȂ���̂ł��B�����֗��Ȑڒ��܂ł��B�m��ƒ����Ă���܂����B�܂��܂��g�������ł��B

�@�ߌ�͓d���A�V�X�g���]�Ԃŋ�s�ցA������{���ɕ֗��ł��B

�@���āA�����͋v���U��ɓy�j���ɍH�[�֍s���܂����B�E�҂́w�K�u�삲�v�ȁx��⡌@��ɂ�������Ⴂ�܂��B�H�[�ɒ��������ق�̏����O�ɓ��������ƁA�{���ɋv���Ԃ�ɂ�����܂����B���]�Ԃ���������ǂ������̂��ȂƎv���܂������A���l�́w������x�������ƕ��͋C�Ⴄ���Ǝv������A�Ȃ�Ƃ����D���Ă��܂����B���ׁ̈A���]�Ԃł͖����o�X�ŗ���ꂽ�ƌ������Ƃł����B�o�Y�\����͂P�P���P���Ƃ������Ƃł����B

�@����l��⡌@��ɍs���ĖႢ�A�F���͋x�e���̑|�������܂����B�{���ɋv���Ԃ�̑|���A���𐅐@��������^�������ɂȂ�܂����B�|���̂��Ƃ͑�����̃t�B���^�[��|�����āA���܂���Ƃ����܂����B���x�I��������ɂ���l�͖߂��Ă����܂����B

�@�������炵�炭���b�������āA�藠���Ȃǂ̂��˗����邱�ƂɂȂ�܂����B�w�ɑ��x����̈˗��i�͂����炭���T���I���邱�Ƃ��o����Ǝv���܂��B���̌�A�w�E�m�c�x����̈˗��i���ɂQ�T�ԁA���̌�͔��̎t���ɂ��肢���ꂽ�w�܃i�K�T�x�����A���̌�ɂ���肷�邱�ƂɂȂ�Ƙb���܂����B�����ĂV���̒��{�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�@ �@

�藠�������Ȃ���E�҂̂��b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̃J���[�V���b�v��

�@�P�P�������ɂ����̃J���[�V���b�v�֍s���܂����B�v���U��ɐH�ׂ�X�p�C�V�[�ȃJ���[�ł��B���炭���X�Řb���čH�[�֖߂�܂����B

�@�w�K�u��x����͍��x�f��ɏo������ƌ������Ƃł����B���̍ۂɕK�v�ȔE��L�����ꍇ�F���̏��ɗ���Ƙb���Ă��܂����B�Ђ���Ƃ��ČF���i�b���q�j�̔E��f��ɓo�ꂷ�邩���ł��B���̎��͋��͂Ƃ��čŌ�̃G���h���[���Ɂw�b���q�x�̖��O���o�邩���ł��B

�@�w�K�u�삲�v�ȁx�͂Q�������O�ɋA���܂����B

�@���[���A���r�����܂ꂿ������w��ʂ̑��̒b�艮�x�͂P����������F���̂Q�O�O�u�n�ڋ@�ŐV�����A���r��������Ă��܂����B

�@ �@

���[���ɃA���O����n�ڂ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�ڂ����ۂ̔疌����菜������

�@�w��ʂ̑��̒b�艮�x����̍�Ƃ͂Q���������O�ɏI�����܂�������Еt�������ċA�H�ɒ����܂����B

�@���[�͒��j�v�w���I�t�N���l�̏��Ɍ����̕ɗ��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B���������ӂȓ�l�A�����̏��������ė���ƌ������ƂłS���Ɍ}���ɍs�����ƂɂȂ��Ă���̂ŁA�A��ĂQ�O���ʋx�e���Č}���ɍs���܂����B

�@���āA���T�͂��悢��w�ɑ��x����˗��̍Ō�́w���͍��x �T�{�̐���ł��B���j���͕������ł��B�P�O��邩�番���̐��`�ɂ͂Q���|���邩���m��Ȃ��ł��B |

|

|