今回、4日間鍛冶作業を行ってきました。おそらく今年最後の鍛冶作業だと思います。

雨にたたられ、最終日10月1日は台風21号の接近で、雨の中の撤収作業。帰路の東北道はものすごい雨の中帰ってくることになりました。

今回は4本制作して、1本は完全にアウト、1本はまずまずの出来ですが、残る2本は、焼き入れ時に刃割れを起こした物と、焼きぞりを修正中に鋼にヒビが入り、完全なできとは言いかねます。今回、焼き入れ時に「焼き刃土」を使用しないで行ったことが刃割れを起こす原因の1つだったと思います。

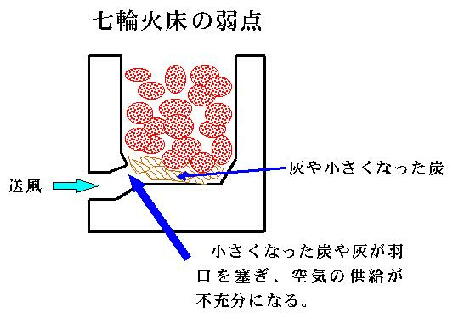

前回の作業で、今使っている七輪の火床では、10〜14cmの材料で作るのが適当であることを知りましたから、今回はそのサイズで作ってみました。ところが、充分に鍛接したはずなのにどうしても中央部分に鍛接不充分の場所が出来ました。何故こうなるのかを考えてみましたが、どうやら羽口部分が灰や小さくなった炭によって塞がれる事が原因のようで、送風を最大にして見ると、つまっていた物が一気に抜けるように火の熾りが強くなる状況が見られました。

七輪は空気を取り入れる場所が底面にあります。現在使っている火床は、床部分が1回目で溶けてしまいましたから、道具土によって補強してあります。しかし、送風口(羽口)は、どうしても底面横からとなってしまいます。炭は燃えるにつれて小さくなり、重力に従って下に行くことになりますから、自然と羽口部分が塞がれることになります。また、溶けだした壁面や、鍛接に使う硼砂もガラスのようになって下に貯まって行きますから、ハンマーでたたいている間に、また、素材を上から突っ込む間に、羽口を塞ぐ状態が起こる事が分かりました。それによって、火力が弱まり、充分に鍛接出来ない状態が起こると考えました。その為、いよいよ火床を自作する事に決意することにしました。

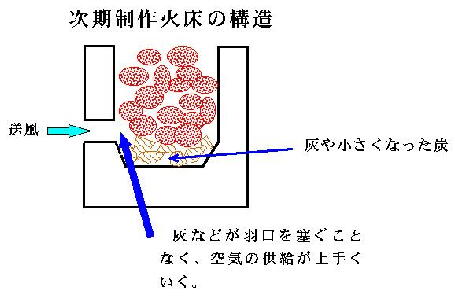

羽口は底面よりも数cm上側に作る方が灰や小さくなった炭、溶解物に塞がれる事が少なくなるはずです。

現在使っている七輪火床も随分ヒビ割れが進みました。羽口部分に固まったガラス状の物を鑿で欠き落としている最中に七輪のひび割れが広がるような状況が見られるようになってきましたから、いよいよ耐火レンガを使用した火床を設計することにしました。 備え付けの火床ではありませんから、持ち運び可能な重さで30cm位の物まで作り出せる火床を設計中です。次回はこれを紹介できるものと思います。

今回の作業では、「水打ち」ということをしてみました。火造りの最終段階でハンマーに水を付けて叩くのです。熱せられた素材に水が付くと当然瞬間的に蒸発しますが、その時の振動によって酸化皮膜を落とす作業です。『村の鍛冶屋』の歌の中の「♪ ・・・ 飛び散る 火の花 走る湯玉 ・・・・」の描写そのものでした。結果は下の写真の通りです。

火床から出したそのままの状態 水打ち作業をした状態

この写真から分かる通り、最終段階で「水打ち」を行うことは、粗砥をするときにも都合がいいことです。

最後に、地金と鋼が充分に鍛接されていない状態の写真です。

鍛接不充分の部分(中央部)

写真の中央部の下側の地金部分が上の鋼よりもはみ出しています。(右端部分は最初から地金が長い部分です。) それに比べて左右の部分ははみ出しが少ないですね。この状態を確認したら中央部分をしっかり加熱し、鍛接をしないと行けないのです。そのことは充分に承知しているのですが、今回は火床の羽口部分がつまってしまう現象が起き、この素材から作ったナイフは致命的鍛接不足があって廃棄することになりました。素材の赤くなっている部分が片側だけである事は、2つ有る羽口のうち手前側の羽口がつまっていて熱が上がらないことを示しています。これは鍛冶作業において致命的欠陥といえます。

今回の鍛冶作業も失敗鍛冶でしたが、その経験は今後に役立つものと思います。次回報告では成功鍛冶を報告できるように、これからしっかりとした火床の設計をします。

(2002.10.02.)

|